以太坊主网与信标链的合并已于2022年9月15日完成,这标志着全球第二大加密货币网络正式从工作量证明(PoW)过渡到权益证明(PoS)机制。此次技术升级不仅实现以太坊自身能耗降低99%的环保承诺,更重塑了整个加密货币市场的质押经济格局。

在合并完成之际,对质押关键指标的深度分析具有特殊价值。存款金额的波动曲线揭示市场情绪变化,验证者集中度数据直接关系网络抗审查能力,而节点地理分布与客户端多样性更是影响协议长期稳定性的核心要素。这些指标共同构成评估以太坊去中心化健康程度的诊断工具。

存款金额的动态演变

信标链合约作为以太坊网络中最大的ETH持有者,其资产规模变化曲线深刻反映市场参与者的质押行为演变。截至2023年数据,该合约持有全网约14%的ETH,这一数字背后隐藏着三个阶段的关键转折:

- 信标链合约的蓄能轨迹

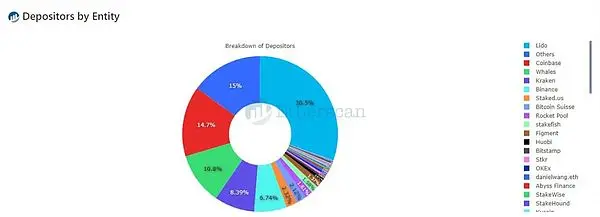

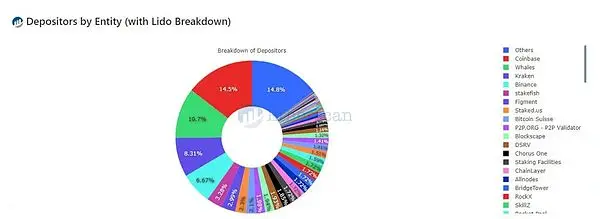

2021年整体呈现缓慢下降趋势的存款曲线,在2022年3月突然呈现陡峭上升,创下历史单月最高存款记录。这种增长惯性持续至5月中旬,形成质押生态的首次爆发期。 - Lido-Aave协同效应 通过实体分组数据分析可见,3-5月的存款激增主要源于Lido与Aave协议的深度集成。这种DeFi乐高组合使Lido质押量迅速逼近关键阈值——5月其份额占比达到33%的警戒线,直接触发协议自身的风控机制。

- 市场自我调节机制 6月后的存款冷却现象印证去中心化系统的自我平衡能力。Lido主动限制存款的行为,配合市场对集中化风险的警惕,促使质押份额重新分配。这种动态调整揭示以太坊经济模型中内置的博弈均衡机制,为合并后的质押生态提供重要参照。

验证者分布的权力博弈

以太坊向权益证明过渡过程中,验证者分布格局呈现显著的权力博弈特征。当前数据揭示三个关键现象:

首先,Lido作为流动性质押协议已接近33%的临界阈值。这一集中度引发系统性风险担忧,因为理论上单一实体若控制超过1/3验证权,可能对网络最终性产生影响。

值得注意的是,Lido团队已采取自律措施,自6月起主动限制新增存款,展现对网络健康的责任意识。其次,行业呈现明显的寡头格局。数据显示,Lido、Coinbase和Kraken三大实体合计掌控超50%的验证节点,这种”三足鼎立”的态势与PoW时代三大矿池垄断算力的历史形成镜像。不同的是,PoS机制下这种集中化可能带来更直接的安全隐患。

值得关注的是节点操作者的分散化特征。Lido的29个独立节点运营商架构,使得实际需要12个实体才能组成50%验证权,相比PoW时代显著改善。

这种”协议层集中、操作层分散”的混合模式,既保留规模化运营效率,又通过操作者层面的分布式部署获得安全增益。这种结构类似于”集中指挥、分散执行”的军事体系,在保持协调性的同时降低单点故障风险。

节点分布的地缘政治图谱

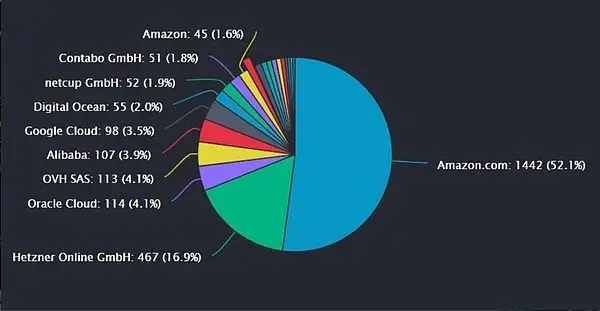

以太坊节点分布呈现显著的地缘政治特征。根据多个独立数据源显示,美国和德国两国合计承载着超过50%的以太坊节点,这种地理集中性可能带来潜在的网络脆弱性。美德两国在基础设施、监管环境和网络带宽方面的优势,客观上促成节点资源的集聚效应。

在节点托管模式方面,不同数据源存在明显分歧。Eth2 Nodewatch报告显示75%节点采用非托管模式,而Ethernodes数据则显示70%节点为托管运行。深入分析Ethernodes数据可发现,托管节点主要集中在美国和德国的大型数据中心,这种地理分布与整体节点分布特征高度吻合。

值得注意的是,Coinbase作为美国最大的加密货币交易平台,其公开承诺”宁可停止质押也不审查交易”的立场,为行业树立重要标杆。这一表态不仅影响其他托管服务商的决策,也为应对潜在监管压力提供参考方案。节点运营商需进一步优化地理分布策略,以增强网络的抗风险能力。

客户端多样性的攻防战

以太坊网络在客户端多样性上面临严峻挑战,这种挑战在共识层和执行层呈现不同特征。历史数据显示,共识层曾长期受Prysm客户端主导,其市场份额一度高达75%,这种单一客户端主导的局面为网络稳定性埋下重大隐患——若该客户端出现致命漏洞,可能导致大规模验证者集体掉线。

执行层的情况更为严峻,Geth客户端长期占据垄断地位。尽管Erigon、Nethermind等替代客户端持续优化,但多数节点仍依赖Geth作为执行环境。这种依赖性使网络暴露在”单点故障”风险之下,一旦Geth出现严重错误,将引发连锁反应。

客户端多样化部署对网络稳定性具有双重影响机制:一方面,多客户端并行能有效分散风险,提升系统抗攻击能力;另一方面,过度分散可能导致兼容性问题,增加网络分叉概率。理想状态下,各客户端应保持20-30%的市场份额,在安全性与稳定性之间取得平衡。

去中心化指标的历史对比

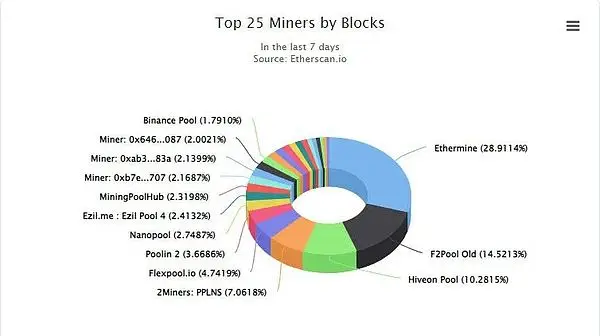

PoW时代矿池集中度类比分析

与当前PoS机制下的验证者分布相比,PoW时期的以太坊矿池集中化问题更为严峻。历史数据显示,三个头部矿池曾长期控制超过50%的算力,这种结构使网络面临51%攻击的理论风险。值得注意的是,当前PoS体系中Lido等实体虽占据显著份额,但其29个独立节点运营者的架构,实质上形成比PoW矿池更分散的权力结构。

OFAC监管压力下的审查风险演变

美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)对Tornado Cash的制裁引发监管渗透的新挑战。数据显示,近1/3验证节点位于美国管辖范围,这种地缘集中性可能使网络暴露于合规性审查风险。值得关注的是,头部交易所Coinbase已公开承诺”宁可停止质押也不审查交易”,为行业树立重要抗审查范例。

社区分叉作为终极防御机制

以太坊治理的最后防线始终在于其去中心化社区。历史经验表明,当技术性防御失效时,社区主导的硬分叉能有效隔离恶意攻击者。这种社会层共识机制,构成超越协议层的终极安全保障,也是以太坊区别于其他区块链的核心特征之一。

合并后的未来展望

随着以太坊合并的完成,质押服务提供商正加速推进节点地理分布多元化战略。头部质押平台已开始在欧洲、亚洲等地部署备用节点集群,这种分布式架构既能规避单一司法管辖区风险,又能提升网络抗灾能力。值得注意的是,Lido等协议通过引入更多独立节点运营商,正在将验证权力从少数实体向生态参与者分散。

在客户端生态建设方面,执行层的Geth垄断问题亟待突破。开发者社区正通过漏洞赏金计划和兼容性优化,推动Erigon、Nethermind等替代客户端的采用率。共识层则需维持当前Prysm、Lighthouse等客户端相对均衡的竞争格局,避免重现早期单一客户端占比超75%的脆弱状态。

社区治理机制将成为保障网络安全的关键防线。通过完善链上投票系统和紧急事件响应流程,以太坊社区可对潜在审查风险形成制衡。正如PoW时代依靠矿工分叉应对极端情况,PoS机制下持币者的集体决策能力将是抵御系统性风险的终极保障。