2022年9月15日,以太坊完成了从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)共识机制的”合并”升级,这一历史性事件不仅标志着区块链技术的重要演进,同时也带来了全新的安全挑战。

在PoS机制下,验证者需要质押32个ETH参与区块验证,这种经济激励机制虽然降低了能源消耗,但也衍生出多种新型攻击向量。小型质押者可能通过短程重组、平衡攻击等手段破坏网络稳定性;而大型质押者若掌握33%、51%或66%的质押权益,则可能引发更严重的共识危机。与此同时,部分矿工发起的ETH PoW分叉也面临着算力骤降带来的51%攻击风险、跨链重放攻击等安全隐患。

值得注意的是,以太坊社区治理机制在防御这些威胁中扮演着关键角色。无论是协议层的惩罚机制设计,还是客户端团队的快速响应能力,亦或是社区对恶意行为的集体抵制,都构成了以太坊安全防御体系的重要组成部分。这种技术防护与社区治理相结合的多层次防御策略,正是PoS以太坊应对安全挑战的核心优势。

小型质押者的攻击手段解析

短程重组攻击原理与MEV提取

短程重组攻击(Short-range reorgs)是针对以太坊信标链的特殊攻击方式。攻击者通过向部分验证者隐藏区块信息,在特定时机释放被扣留的区块,制造区块重组以实现双花或提取MEV(矿工可提取价值)。该攻击成功率与攻击者控制的质押比例呈正相关,但会随着重组链长度的增加而显著降低。值得注意的是,这类攻击属于”事前重组”(ex ante reorg),区别于需要控制2/3质押权益才能实施的”事后重组”(ex post reorg)。

平衡攻击拆分验证者网络机制

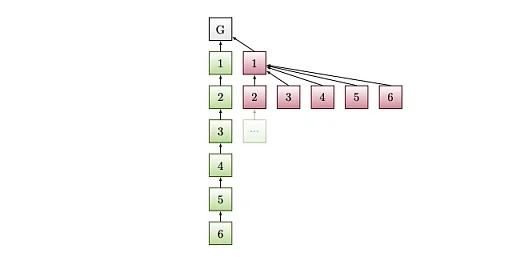

平衡攻击(Balancing Attack)通过精妙的网络分割策略,将诚实验证者拆分为对立的两个阵营。攻击者在同一slot提出两个冲突区块,分别发送给不同验证者群体,利用分叉选择算法触发提议者罚没机制。随后通过交替发布有利于不同分叉的证明,使网络持续处于无法达成2/3绝对多数的分裂状态。研究表明,即使仅控制1%质押权益,攻击者平均每100个epoch就有一次成功发动平衡攻击的机会。

雪崩攻击的区块权重博弈

雪崩攻击(Avalanche Attacks)利用GHOST分叉算法的权重累计特性实施。攻击者通过控制连续区块提议权,扣留区块直至其累计权重与主链相当,然后突然释放制造分叉。在理想化模型中(无LMD的GHOST),这种攻击可能导致后续区块优先连接在攻击链上。实际部署的LMD-GHOST算法通过”最后消息驱动”机制有效防御此类攻击——每个验证者仅处理最先到达的消息,矛盾消息将被自动丢弃。

长程攻击的双链切换策略

长程攻击(Long-range Attacks)存在两种典型场景:一是创始验证者长期维护分叉链后诱导切换,该方式被信标链的最终性工具(finality gadget)所防范;二是新节点加入时接受不诚实的”弱主观性检查点”。后者通过建立伪创世区块来误导新节点,但这种攻击本质上反映了网络共识已处于失败状态。两种攻击方式都突显了PoS系统中历史数据验证的特殊挑战。

大型质押者的威胁模型分析

33%攻击导致最终确定性停滞

在以太坊PoS机制下,33%质押比例构成关键攻击阈值。当恶意验证者控制超过1/3的质押ETH时,可通过系统性拒绝验证或提交矛盾证明,破坏区块链最终确定性。这是由于信标链要求2/3绝对多数验证才能完成检查点确认,而33%的反对票足以形成否决权。防御机制采用消极惩罚(inactivity leak)设计,在连续4个epoch未达成最终性时,系统将自动削减非活跃验证者的质押权益,直至反对比例降至安全阈值以下。该机制如同区块链的”免疫系统”,通过经济惩罚维持网络稳定。

50%算力分裂网络的平衡战术

控制50%质押权益的攻击者可实施精密的网络分裂攻击。通过同时在相同slot提出两个竞争区块,并精确分配投票权重,攻击者能维持两个并行链的持续存在。这种”量子纠缠”式的攻击使网络陷入持续分叉状态,两个分支均无法达到2/3验证门槛。消减惩罚机制在此场景下会同时作用于两个分叉,导致双重权益削减的链式反应,最终需要依赖社区治理进行干预恢复。这种攻击展示了PoS系统中多数权益持有者对网络拓扑结构的控制力。

51%攻击实现短程重组控制

当攻击者掌握51%以上质押权益时,可获得对分叉选择算法的绝对控制权。这种多数优势允许实施精准的短程重组(short-range reorg),包括交易审查、区块排序操纵以及MEV提取。与PoW系统的51%算力攻击不同,PoS下的控制者无法修改历史记录,但能通过”时间锚定”策略影响未来区块构建。防御层面主要依赖社区治理的制衡作用,当检测到恶意重组时,社交层可协调启用少数派诚实分叉,使攻击者面临巨额质押损失。

66%绝对多数的过去未来篡改

66%质押比例标志着PoS系统的”终极控制点”。此时攻击者不仅能够决定未来区块内容,还获得对历史记录的改写权限,实现真正意义上的”时空操纵”。这种绝对控制包含三个维度:交易回滚与重复花费(双花攻击)、任意交易审查、以及区块链历史重构。唯一有效的防御措施是通过社区紧急分叉实施链下治理,这要求生态系统各参与方(开发者、交易所、基础设施提供商)达成快速共识。该场景凸显了去中心化治理在极端情况下的核心价值。

ETH PoW分叉的三大安全隐患

以太坊合并升级后可能出现的PoW分叉链ETHW,面临着三类关键性安全威胁,这些隐患可能对分叉链生态造成系统性冲击。

1. 算力下降引发的51%攻击风险

随着以太坊主网转向PoS共识,原PoW矿工将面临大规模算力迁移。据行业测算,约95%的GPU矿机在合并后将失去盈利空间。算力骤降将直接降低51%攻击的实施成本——攻击者可能通过租赁闲置算力实现网络控制权垄断。

在获得多数算力后,攻击者可实施两种典型攻击模式:

- 双花攻击:通过构建替代链撤销已确认交易,例如在区块高度1000处将ETH转账给B后,利用算力优势重构链上记录,将同一笔资产转给C

- 交易审查:选择性打包或阻止特定地址交易,破坏网络中立性

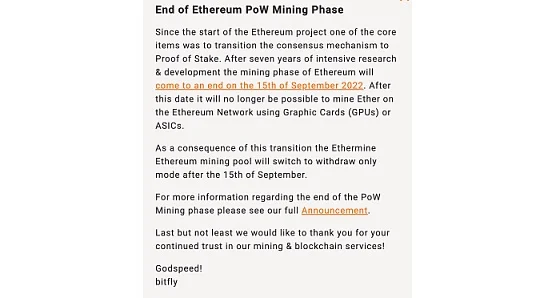

值得注意的是,51%算力虽能重组近期区块,但无法修改历史交易或凭空创造代币。当前主流矿池如Ethermine已宣布停止支持ETHW挖矿,这将进一步加剧算力不足的脆弱性。

2. 交易重放攻击的跨链威胁

区块链硬分叉常伴随交易重放风险,即一条链上的合法交易在另一条链上同样有效。2016年ETH/ETC分叉时就曾出现此类问题,导致用户通过重复操作获取额外收益。

ETHW分叉面临更复杂的重放场景:

- 双向重放:ETH PoS链与PoW链间的交易可能相互影响

- 智能合约交互:DeFi协议中的多签操作可能被恶意重放

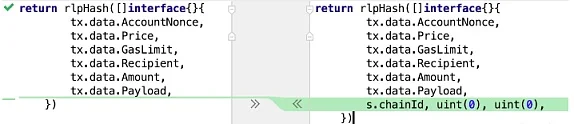

防御措施方面,ETHW核心团队已通过EIP-155升级强制实施链ID签名机制。该方案在交易哈希计算中引入链标识符(chainID),使每笔交易绑定到特定链。技术实现上采用九元素RLP编码(新增chainID和两个空值),将签名v值调整为recid+chainID*2+35,从密码学层面隔离不同链的交易体系。

3. DeFi协议资产冻结的连锁反应

PoW分叉将引发DeFi生态的资产映射难题,主要风险集中在:

- 稳定币双重负债:USDT、USDC等资产发行方需面对两条链上的债权主张

- 流动性池劫持:攻击者可能利用分叉过渡期窃取LP池资产

- 协议治理冲突:分叉链上治理代币的合法性存疑

ETHW团队提出”流动性池冻结”的临时方案,在分叉初期冻结Uniswap等协议的LP合约。但此措施仅是权宜之计,根本解决方案需要:

1. 稳定币发行方明确资产映射政策

2. 协议部署跨链隔离机制

3. 用户主动撤出流动性资产

这种系统性风险可能引发链式反应——若主要稳定币选择支持PoW链,将导致PoS链上DeFi协议大规模清算,进而冲击整个加密货币市场稳定性。

防御体系与行业生态博弈

1. 协议层激励机制的防护作用

以太坊PoS机制通过经济激励与惩罚机制构建双重防线。验证者需质押32枚ETH方可参与共识,恶意行为将触发罚没机制,最高可损失全部质押金。研究表明,控制65%质押权益的攻击成功率低于0.05%,这种风险收益严重失衡的设计有效抑制了攻击动机。

2. 客户端补丁修复技术细节

针对雪崩攻击等威胁,核心开发团队通过LMD-GHOST算法升级实现精准防御。该技术采用”最后消息优先”原则,每个验证者仅处理最先到达的共识消息,矛盾消息自动丢弃。这种设计使得攻击者难以通过区块扣留制造分叉,将重组攻击窗口压缩至单个slot周期。

3. 社区治理对技术攻击的压制

当攻击者持有34%以上质押权益时,消极惩罚机制自动激活。系统会持续消减不活跃验证者的质押金,直至其权益占比降至安全阈值以下。这种设计将技术防御与社区治理相结合,为应对大规模攻击提供了4个epoch的应急响应窗口。

4. 稳定币发行方的经济博弈

主流稳定币发行方在分叉事件中具有决定性影响力。根据链上数据,USDC、USDT等资产占DeFi抵押品的83%,其选择将直接影响网络价值。为防范跨链重放攻击,ETHW分叉已强制实施EIP-155方案,通过链ID签名隔离交易体系,这种经济与技术结合的防御策略大幅提升了攻击成本。

结语:安全与创新间的永恒平衡

PoS机制下攻击成本与风险呈现非线性增长关系——从33%质押权益的消极惩罚漏洞到66%绝对多数的终极控制权,攻击者需要承担与其破坏力对等的经济代价。这种设计本质上构建了”风险越界成本”的动态平衡模型,使得恶意行为始终面临收益与代价的精准制衡。

去中心化治理在此过程中展现出不可替代的核心价值。当技术防护到达极限时,社区共识成为最后的安全屏障。以太坊通过消极惩罚机制与社交层干预的双重设计证明:健康的治理生态比任何算法都更能抵御系统性风险。

展望未来,区块链安全防护将向三个维度演进:协议层的经济博弈优化、客户端的实时动态防御升级,以及跨链协同的安全联盟构建。唯有在技术创新与风险控制间保持精妙平衡,才能真正实现Web3时代的价值互联网愿景。