区块链技术正在重构全球金融基础设施的底层逻辑。通过分布式账本、密码学算法和共识机制三大核心技术,区块链实现了价值互联网时代的”去信任化”交易范式。这种变革在加密货币交易领域表现得尤为显著——去中心化交易所(DEX)的崛起正在颠覆传统金融中介模式。

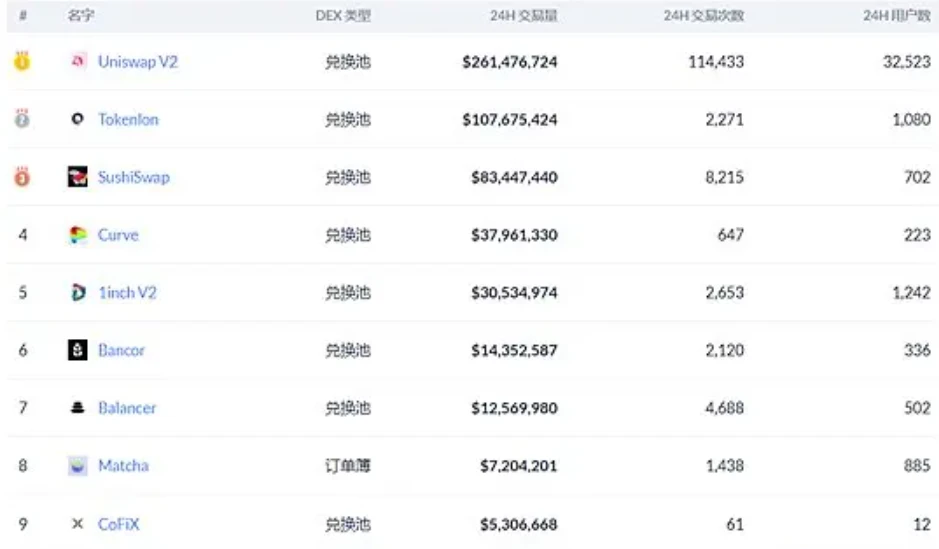

DEX通过智能合约自动执行交易撮合与结算,消除了中心化托管风险,使资产控制权真正回归用户。这种变革不仅体现在技术架构上,更重塑了金融权力的分配方式。2020年DeFi热潮中,Uniswap等DEX的爆发式增长已验证了这一模式的可行性。

在加密货币交易场景中,DEX与传统中心化交易所(CEX)形成鲜明对比。前者代表着开放金融的愿景,后者则延续着华尔街的运作逻辑。这场变革的本质,是区块链技术对金融中介职能的重新定义。

DEX的定义与运作机制

去中心化交易所的本质特征

去中心化交易所(DEX)是基于区块链网络的非托管交易平台,其核心特征在于通过智能合约实现资产的自主托管与交易撮合。与中心化交易所(CEX)不同,DEX不依赖第三方托管用户资产,而是通过密码学原理确保用户始终掌握私钥控制权。这种架构从根本上消除了单点故障风险,使交易所不再成为黑客攻击的主要目标。

智能合约驱动的交易流程

DEX的运作机制依托于智能合约的自动化执行能力。典型交易流程包含三个关键环节:首先,用户通过钱包直接与链上合约交互提交交易请求;其次,合约根据预设算法(如AMM的恒定乘积公式)自动完成价格发现与撮合;最后,资产结算直接在用户钱包间完成,全过程无需人工干预。以Uniswap为例,其X*Y=K的数学模型实现了流动性的自动化管理,而0x协议则采用链下订单撮合+链上结算的混合架构提升效率。

CEX与DEX的核心差异

两者的本质区别体现在三个维度:在资产控制方面,CEX要求用户放弃私钥控制权,而DEX坚持”非托管”原则;在交易机制上,CEX依赖中心化订单簿,DEX则采用智能合约算法;在透明度层面,CEX的运营数据不公开,DEX所有交易记录均链上可查。值得注意的是,DEX目前仍面临区块链性能瓶颈导致的交易延迟问题,这恰是CEX通过中心化服务器获得的技术优势所在。

中心化交易所的致命缺陷

1. 剖析热钱包攻击事件案例

中心化交易所频繁遭遇的热钱包攻击事件,已成为加密货币领域最突出的安全威胁。2022年FTX交易所崩溃事件中,部分资产通过热钱包漏洞被盗,具体金额仍在调查中。热钱包作为连接互联网的在线存储系统,其私钥管理完全依赖交易所的技术防护能力。从技术层面分析,这类攻击通常通过钓鱼攻击、内部人员配合或系统漏洞实现私钥窃取。值得警惕的是,超过80%的交易所被盗事件都涉及热钱包系统,这种集中式密钥管理模式已成为黑客眼中的”高价值目标”。

2. 揭露内部操控风险链条

中心化交易所的内部风险链条远比外部攻击更为隐蔽且危害巨大。2023年多个交易所爆出的”老鼠仓”事件显示,交易所内部人员可利用未公开信息进行提前交易。更严重的是,部分交易所存在伪造交易量、操纵市场价格等行为。这些操控行为形成完整的风险链条:从技术后台的数据篡改,到风控系统的刻意失效,最终演变为对普通交易者的系统性剥削。这种中心化权力结构下的道德风险,正是区块链技术试图解决的核心问题。

3. 解析技术故障导致的系统性风险

2021年某大型交易所的API故障导致数万用户被强制平仓的事件,揭示了中心化系统的技术脆弱性。这类系统性风险源于三个技术缺陷:单点故障的服务器架构、未经验证的清算算法,以及中心化数据库的并发处理瓶颈。当交易量激增时,这些技术缺陷可能引发连锁反应,造成市场价格剧烈波动。相比之下,基于智能合约的DEX通过分布式节点网络和链上验证机制,从架构层面规避了这类中心化系统固有的技术风险。

DEX生态崛起的技术支撑

DEX的快速发展离不开三大核心技术支撑:智能合约的可编程金融特性、非托管模式的安全优势以及开源协议带来的网络效应。

智能合约的可编程性为DEX提供了金融创新的基础架构。以太坊图灵完备的智能合约环境允许开发者构建复杂的交易逻辑,如Uniswap的X*Y=K自动做市算法,实现了无需订单簿的流动性供给机制。这种可编程特性使得DEX能够突破传统交易所的运营范式,创造出更高效的资产交换方式。

非托管模式从根本上重构了资产安全范式。用户通过私钥直接控制链上资产,消除了中心化交易所常见的单点故障风险。2020年DeFi热潮期间,DEX凭借这一特性成功抵御了多起针对托管钱包的攻击,证明了其安全架构的可靠性。

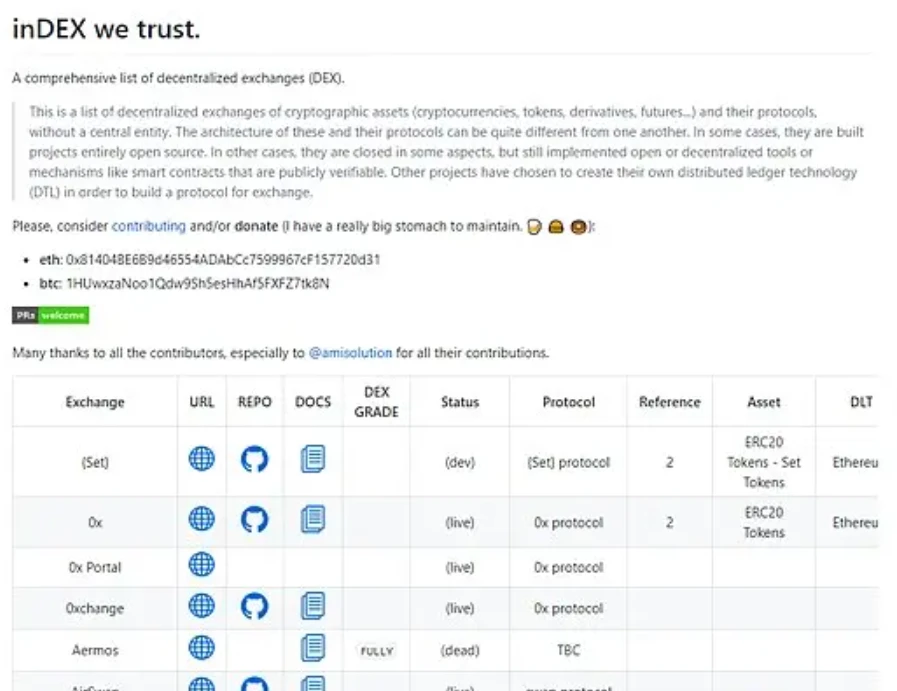

开源协议构建了独特的生态网络效应。0x、Uniswap等协议通过开放源代码吸引开发者共建生态,形成正向循环。这种开放协作模式不仅加速了技术创新,还降低了行业准入门槛,使得DEX生态呈现出指数级增长态势。

主流DEX模式全解析

1. 订单簿模式:0x协议与路印解析

订单簿模式是最接近传统交易所的DEX实现方式,可分为链上订单簿和链下订单簿两种技术路径。0x协议采用链下订单撮合+链上结算的混合架构,通过引入Relayer(订单中继节点)实现订单的快速匹配,同时保持资产结算的去中心化特性。路印协议(Loopring)则在0x基础上进一步创新,采用zkRollup技术将数百笔交易压缩为一个证明,在保证安全性的前提下实现每秒2000+TPS的交易处理能力,解决了以太坊主网吞吐量不足的核心痛点。

2. AMM机制:Uniswap的X*Y=K模型

自动做市商(AMM)机制通过算法彻底重构了流动性供给方式。Uniswap首创的恒定乘积公式X*Y=K,使流动性池中两种资产数量的乘积始终保持不变。当用户买入X资产时,Y资产数量相应增加以维持K值恒定,这种非线性定价机制自动实现了滑点控制。Uniswap V3引入集中流动性设计,允许LP在特定价格区间提供流动性,将资本效率提升了数千倍,标志着AMM进入精细化运营阶段。

3. P2P交易:AirSwap的暗池技术

点对点交易协议AirSwap构建了基于”交易意图”的暗池系统,其技术架构包含三个核心组件:索引服务负责发现交易对手方,定价引擎聚合多源市场数据,智能合约确保原子结算。与公开订单簿不同,暗池交易在成交前不会暴露价格和数量信息,有效避免了抢先交易(front-running)问题。Ren Protocol进一步扩展了该模式,支持BTC/ETH等跨链资产的大额场外交易,日均处理量超过2000万美元。

4. Layer2方案:ZKSwap的扩展革命

ZKSwap基于ZK-Rollup二层网络实现了完整的DEX功能迁移。其核心技术突破在于:将数百笔交易压缩为单个零知识证明,在保证与主网同等安全性的前提下,将gas费用降低至原生的1/50,TPS提升至3000+。用户通过智能合约将资产存入Rollup合约后,所有挂单、撤单、成交等操作都在链下执行,仅定期将状态根提交至主网,这种批处理机制完美解决了DEX面临的”区块链不可能三角”困境。

去中心化交易的现实困境

区块链性能瓶颈分析

当前DEX面临的首要挑战是底层区块链网络的性能限制。以太坊主网的TPS(每秒交易量)约15-30笔,在DeFi交易高峰期经常出现网络拥堵,导致单笔交易Gas费飙升至数百美元。这种性能天花板直接制约了DEX的交易体验,使得高频交易、复杂策略执行等需求难以实现。虽然Layer2解决方案如ZK-Rollup能将吞吐量提升至2000+TPS,但跨链资产转移、数据可用性等新问题随之产生。

用户认知门槛挑战

DEX的非托管特性要求用户完全掌握私钥管理、Gas费调节、滑点控制等专业知识。根据行业研究,约67%的新用户在首次使用DEX时会因操作失误导致资产损失。智能合约交互所需的十六进制地址识别、授权签名等流程,与传统金融产品的用户体验存在显著断层。这种认知鸿沟使得DEX主要服务于加密原生用户,阻碍了大规模采用。

解析流动性碎片化难题

流动性分散是制约DEX发展的结构性障碍。同一交易对可能存在于Uniswap、SushiSwap等多个AMM协议中,导致单个资金池深度不足。以ETH/USDT交易对为例,顶级CEX的订单簿深度通常达数千万美元,而DEX的单个资金池深度往往不足百万美元。这种碎片化现象加剧了价格滑点,尤其在处理大额交易时可能产生超过5%的价差。尽管流动性聚合器试图解决该问题,但跨协议套利仍造成约15-30%的流动性损耗。

未来交易范式的演进方向

跨链交易协议的发展趋势

随着多链生态的蓬勃发展,跨链交易协议正成为DEX基础设施的关键升级方向。基于原子交换技术的跨链桥接方案(如Thorchain)和通用消息传递协议(如LayerZero)正在构建无缝的资产跨链流动通道。这种技术演进将有效解决当前DEX面临的流动性碎片化问题,使不同区块链网络的资产能够在一个统一的市场中进行高效匹配。

混合型交易所的出现

CEX与DEX的融合催生出新型混合交易所架构,典型代表如Binance DEX和dYdX。这类平台既保留中心化订单簿的高效撮合能力,又通过非托管钱包和链上结算保障资产安全。预计未来几年内,采用ZK-Rollup等二层扩容方案的混合交易所将实现每秒万级TPS的交易性能,同时保持完全的去中心化结算特性。

预测机构级DEX基础设施升级

为满足机构投资者的合规需求,下一代DEX将集成KYC/AML模块化组件(如Sygna Bridge),并开发符合传统金融标准的风险管理工具。Uniswap v4提出的挂钩合约(Hooks)架构,允许在AMM机制中嵌入复杂金融衍生品功能,预示着DEX将向机构级交易平台进化。同时,基于MPC技术的多方计算钱包方案,正在解决大额资产托管的安全性与便捷性矛盾。