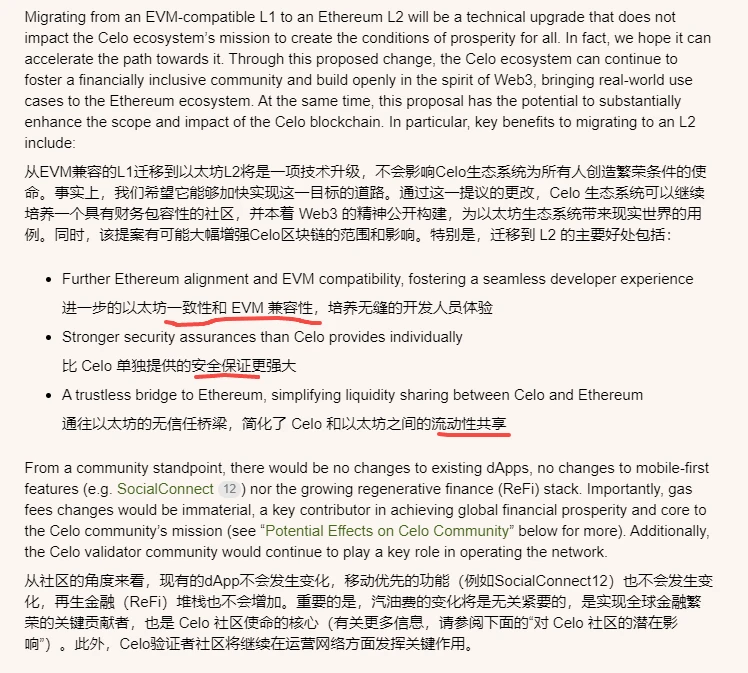

,Layer2 赛道热度飙升,从新兴项目到老牌公链,纷纷涌入 L2 的怀抱。7 月,Mantle Network 上线主网,Linea 开放 Alpha 版本,Coinbase 也公布了其 L2 方案 Base。更引人注目的是,老牌公链 Celo 甚至提出转型为以太坊兼容的 L2。

这与两年前“以太坊杀手”频出的新公链大战形成鲜明对比。当时,项目方多以颠覆以太坊为目标,如今却纷纷选择成为“以太坊建设者”,通过 L2 为其扩展性能。前者是正面竞争,后者更像一种“优雅寄生”。

为什么大家不再扎堆做新公链,而是转向 L2?是 L1 不香了,还是 L2 隐藏着新的财富密码?

本文将从三个维度展开分析:

- 成本与收益:L2 如何实现更低投入、更快回报?

- 竞争格局:L1 已成“死海”,L2 是否还是“蓝海”?

- 生态真相:L2 到底在为谁服务?用户,资本,还是投机者?

带你揭开 L2 热潮背后的真实逻辑。

L2为啥突然火了?新公链不香了吗?

从商业角度看,L2相比新公链具备明显的成本优势。开发一条新的Layer1公链需要投入大量资源:首先必须研发一套市场认可的共识机制,这需要长期的技术积累;其次要吸引足够多的节点来保障网络安全和去中心化;最后还需要构建独特的差异化叙事。而Layer2解决方案可以直接复用以太坊的安全共识,最核心的技术组件都有成熟的开源方案,理论上甚至只需要一台服务器就能启动运行。

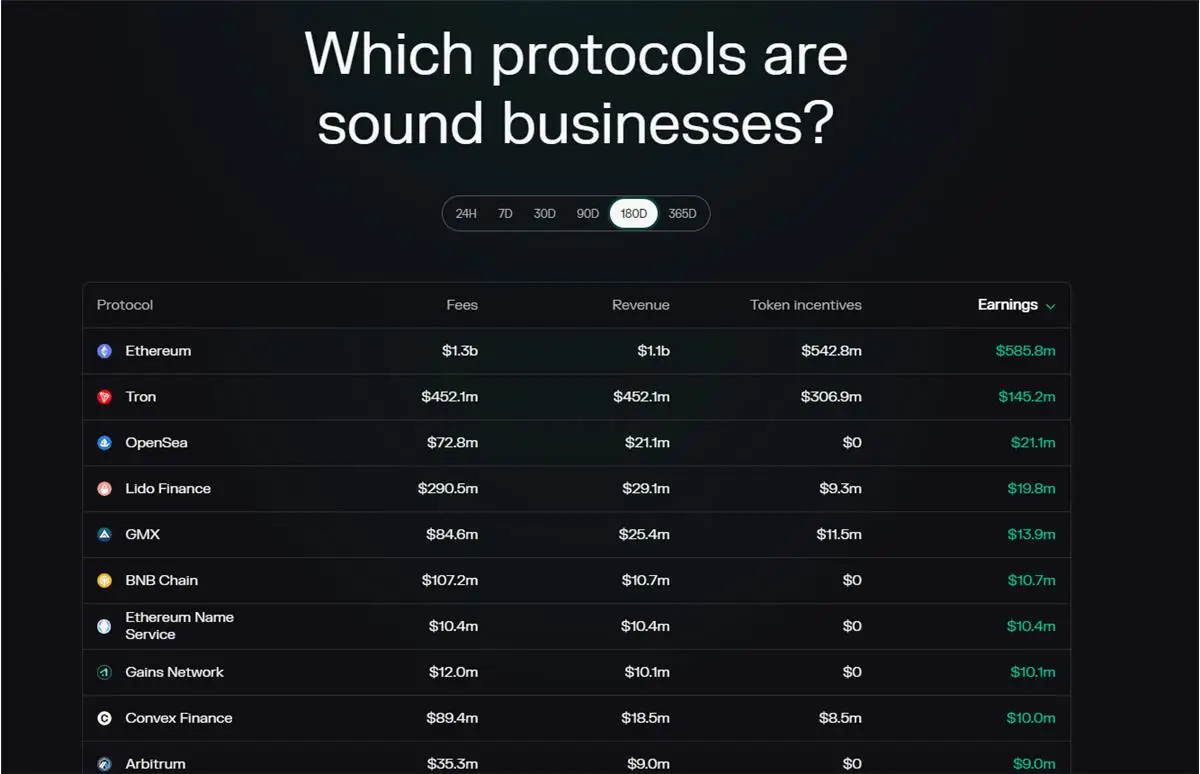

L2的商业模式也更为清晰:通过提供更低gas费和更快交易速度吸引dapp和用户,从而增加链上交易量。运营收入来自用户支付的L2链上gas费,支出则是将交易批量打包上传到以太坊L1的成本,收支差额就是运营利润。

随着应用和TVL增长,在支出相对固定的情况下,收入规模能够持续扩大。

特别是在熊市环境下,资本市场的融资难度加大,新公链从一级市场到二级市场的变现路径充满不确定性。相比之下,L2项目能够依托以太坊生态的存量用户启动,获客成本更低,变现路径更加清晰可靠。数据显示,Arbitrum等头部L2在建设时间和收入性价比方面已经展现出明显优势。

L1死海还是L2红海?赛道竞争格局大揭秘

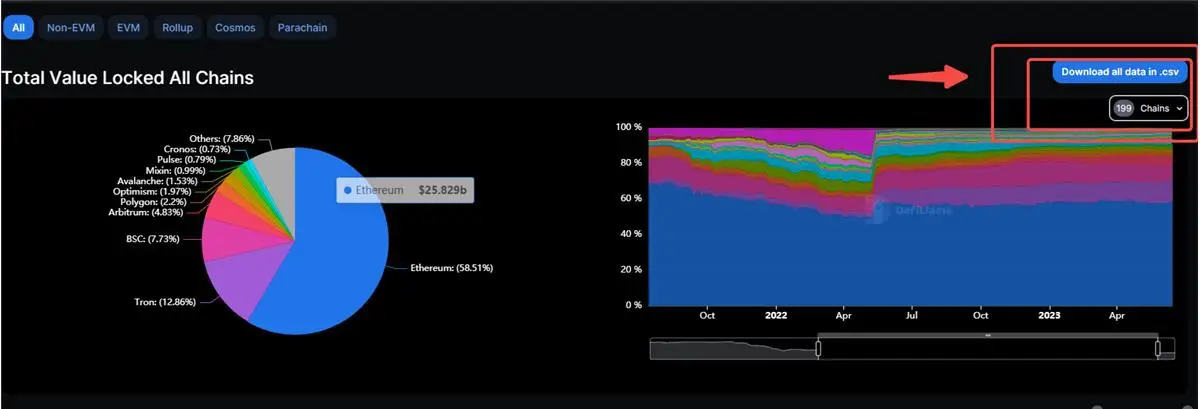

数据揭示残酷现实:200条公链中190条L1已陷入内卷

根据DeFiLlama的数据,市场上公链总数接近200条,其中L1公链数量高达约190条。这一数据表明,L1赛道已陷入高度内卷的“死海”状态——竞争异常激烈,生存空间极为有限。多数L1公链尽管概念尚存,但在用户活跃度、收入构成和交易量等关键指标上已逐渐失去竞争力,甚至从主流视野中消失。在资本撤出和行业黑天鹅事件频发的背景下,选择进入L1赛道从商业角度看已非明智之举。

对比L2战场:26条赛道选手市占率分散存在突围机会

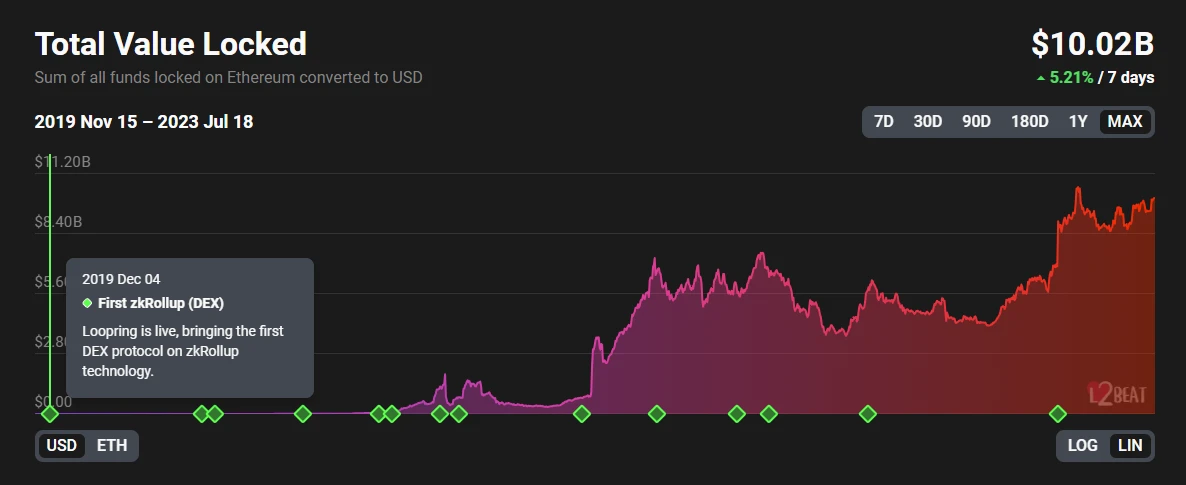

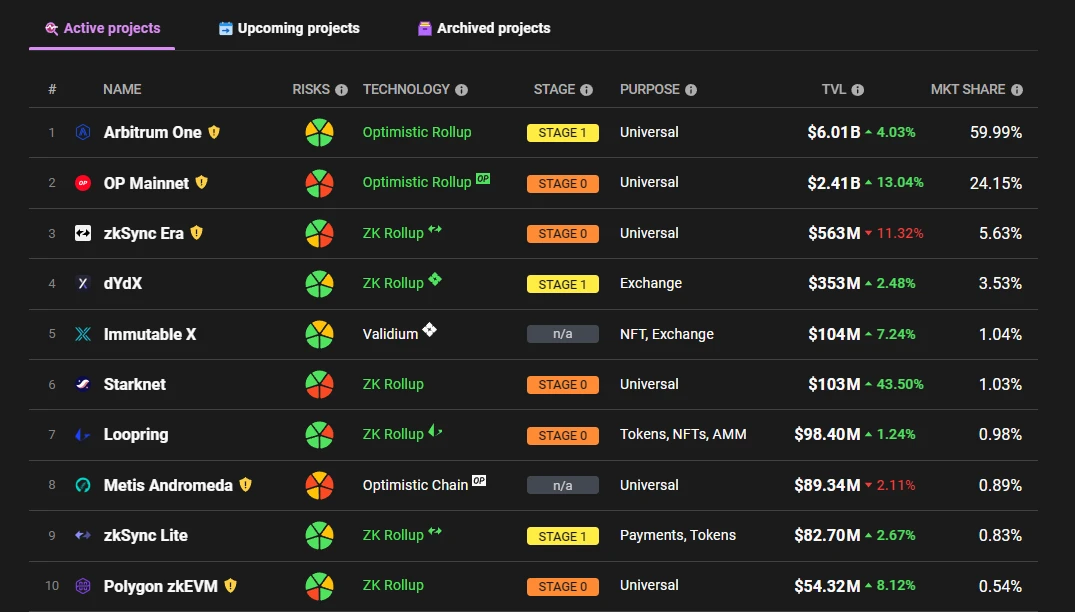

与L1的“死海”局面形成鲜明对比的是,L2赛道统计到的项目共26个,竞争压力仅为L1的七分之一。尽管Arbitrum和Optimism已占据较大市场份额,但其余项目的市占率分布相对分散且平均,这为后来者提供了显著的突围机会。从总锁仓量(TVL)来看,L2板块仍处于整体增长通道,加上以太坊技术升级持续推进的性能叙事红利,L2赛道仍具备有利可图的发展窗口。

剖析技术流派:Optimistic、ZK、OP Stack等技术栈代表项目解析

从技术架构来看,L2市场已形成多个代表性技术流派。采用Optimistic Rollup的方案有Optimism和Arbitrum;基于ZK-Proof技术的有ZkSync和StarkNet;而Coinbase推出的Base则构建于OP Stack之上。

此外,Consensys研发的Linea强调EVM兼容性,Polygon则推出了Zk-EVM解决方案。

尽管技术路线各异,但它们共同瞄准以太坊扩展需求,在性能优化的大框架下形成差异化竞争。

L2的生意经:到底在给谁打工?

直击行业乱象:资本、撸毛党、骗局制造者如何利用L2生态套利

L2生态中充斥着各种套利行为。资本方、撸毛党以及骗局制造者成为这一生态中的主要玩家。他们利用新链上线初期的激励措施,频繁跨链迁移,重复获取空投和奖励。项目从一个L2迁移到另一个L2,本质上是在不同“殖民地”重复圈地,聚集资源和用户。这种模式服务于短期套利需求,却偏离了区块链生态长期健康发展的初衷。真正可持续的用户需求反而被忽视,生态资源被过度消耗。

揭示用户视角真相:技术差异不重要,体验趋同导致L2可替代性

对于最终用户来说,L2之间的技术差异并不重要。所有L2都在强调更低的费用和更快的速度,导致用户体验高度趋同。当使用结果一致时,用户不会关心底层采用Optimistic Rollup还是ZK-Rollup。这种同质化竞争使得L2之间互为替代品,用户忠诚度降低。项目方可以轻易迁移,用户也可以随意切换,进一步加剧了生态的冗余和内卷。

发出灵魂拷问:L2浪潮退去后,谁才是真正的受益者?

历史经验表明,新公链运动的最终赢家往往还是以太坊。L2的繁荣是否会重蹈覆辙?当热潮退去,市场从蓝海变为红海,再进入整合期,最终能存活下来的L2可能只有一两个。大量项目消失后,留下的只是被过度开发的生态和寥寥无几的真实用户。这场生意中,短期套利者获利,而真正为生态贡献价值的用户和项目却可能成为牺牲品。L2这门生意见效快,但需警惕竭泽而渔的发展模式。

未来预言:L2会重蹈L1覆辙吗?

历史镜像:新公链运动最终反哺以太坊的规律

回顾区块链发展历程,新公链运动曾一度风起云涌,各路项目以“以太坊杀手”的姿态试图颠覆以太坊生态。然而,历史经验表明,这些竞争最终反而强化了以太坊的地位。新公链虽然在初期通过差异化叙事吸引关注,但多数项目在用户活跃度、收入构成和交易量等关键指标上逐渐失去竞争力。一轮轮竞争过后,以太坊不仅未被削弱,反而在技术迭代、生态扩展和社区共识上变得更加。这种“竞争反哺”的规律,为Layer2的发展提供了重要参照。

趋势预判:L2赛道将经历从蓝海到红海再到整合期

Layer2赛道尚处于发展早期,整体TVL呈上升趋势,竞争压力远小于近200条L1公链的“死海”状态。但随着更多项目涌入——包括新兴团队、老牌公链转型方以及拥有存量用户优势的CEX和钱包厂商——市场将不可避免地从蓝海走向红海。最终,行业将进入整合期:技术趋同、用户体验无差别化将使得多数L2项目沦为可替代品,只有少数头部项目能够凭借生态规模、资本支持或独特技术架构存活下来。

行业警示:警惕过度消耗生态资源的竭泽而渔式发展

L2的繁荣背后隐藏着生态资源过度消耗的风险。许多项目依赖“跨链迁移—圈地—吸引用户—套现”的短期模式,服务于资本套利、撸毛党、甚至欺诈需求,而非真实用户需求。如果行业持续陷入低水平重复建设,忽视可持续生态培育,最终可能导致用户流失、信任耗竭。L2这门生意虽可短期见效,但必须警惕竭泽而渔的发展模式。