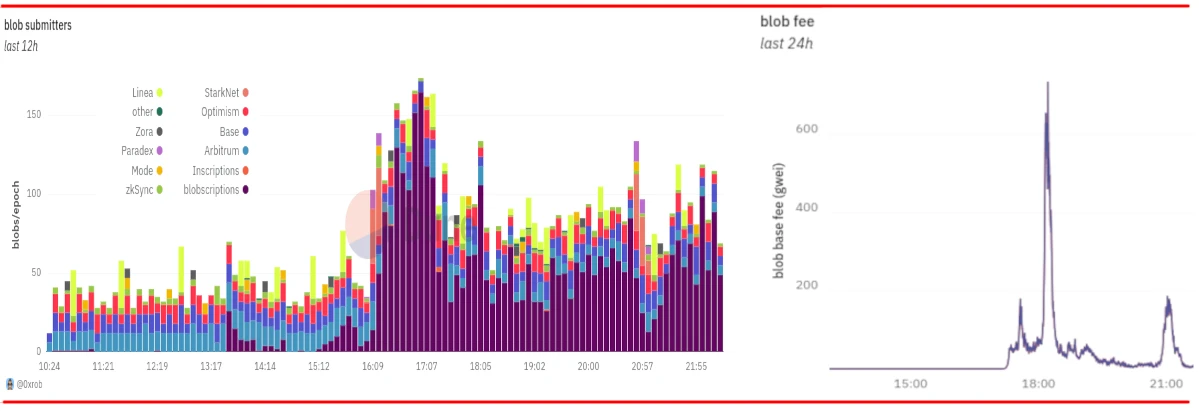

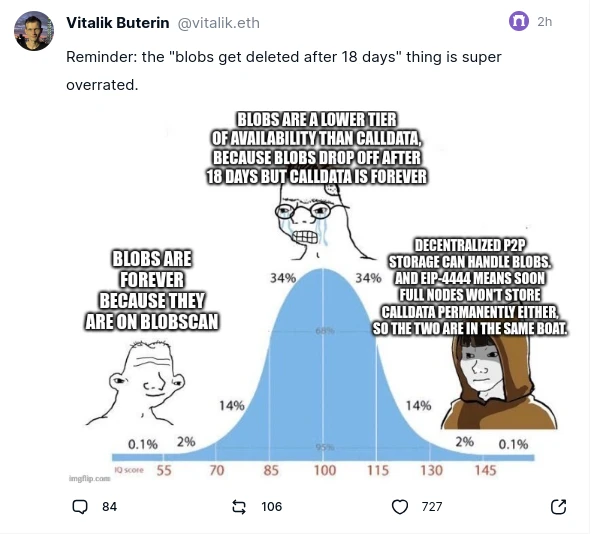

3月13日,以太坊完成了Dencun硬分叉升级,激活了备受期待的proto-danksharding技术(即EIP-4844,也称为blobs)。这一升级使Rollups的交易费用大幅降低超过100倍,因为blob数据空间几乎免费。,随着blobscriptions协议开始使用blob空间,其使用量激增,费用市场也随之激活。

虽然blobs不再完全免费,但仍比传统calldata便宜得多。

这一里程碑标志着以太坊扩容路线图的关键转变:以太坊扩容已不再是“从零到一”的问题,而是“从一到多”的问题。未来扩容工作的重点将转向逐步增加blob数量,以及提升Rollups对每个blob空间的利用效率。与此同时,以太坊生态系统的关注点正逐渐从底层L1问题(如PoS共识和基础扩容)转向更接近应用层的创新。

本文将重点探讨proto-danksharding的技术背景,分析blob数据空间如何实现百倍级交易费降低,并概述以太坊未来扩容路线图的演进方向。

以太坊扩容进入新纪元:从单点突破到多线并行

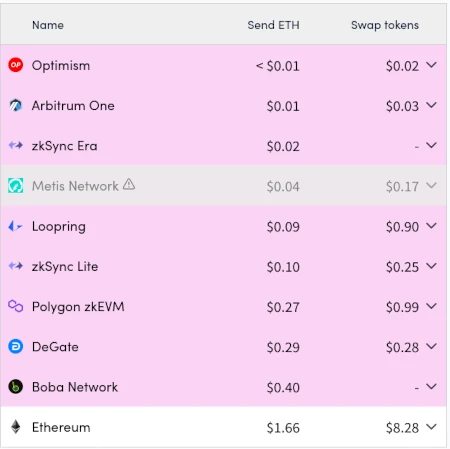

以太坊的扩容进程已从“从零到一”的突破阶段,迈入“从一到多”的系统性扩展阶段。随着Dencun硬分叉激活,以太坊生态正全面转向以Layer2(L2)为核心的架构。主流应用开始从L1向L2迁移,支付行为默认基于L2执行,钱包服务也在积极适配多L2环境下的用户体验需求。

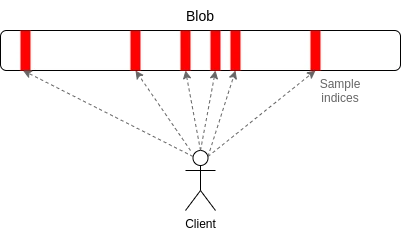

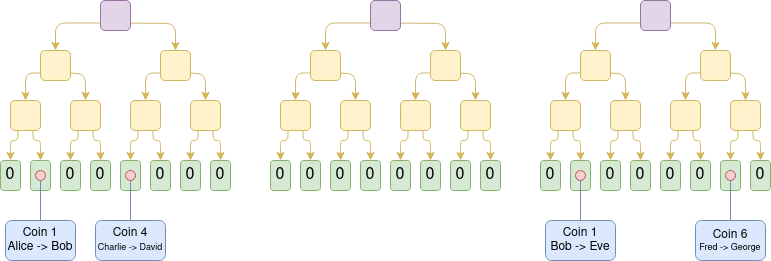

这一转变的核心支撑是独立数据可用性空间(blobs)的建立。该空间作为区块中的特殊部分,专用于存储二层项目(如Rollups)的数据,且不能被EVM直接访问。这种设计使得数据可以单独广播和验证,并为未来通过数据可用性抽样(DAS)技术实现高效验证奠定基础。DAS允许节点仅通过随机检查少量数据样本,即可验证整个数据集的可用性,从而大幅提升扩容潜力。EIP-4844虽未完全实现DAS,但已构建出可平滑升级的框架,未来仅需通过参数调整即可逐步扩展blob容量。

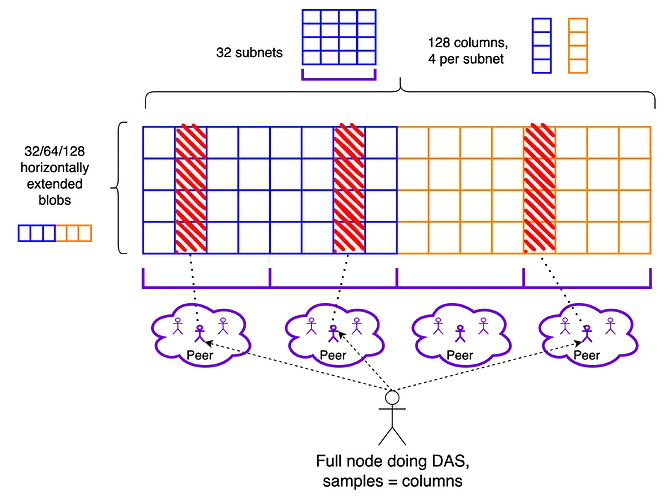

未来数据空间的扩展将沿两个方向推进:一是逐步增加blob容量,目标为实现每个时隙16MB的数据空间;二是持续优化L2协议,以更高效地利用现有数据资源。在技术演进方面,PeerDAS作为DAS的简化版本率先落地——每个节点仅需存储1/8的数据,并通过点对点网络进行抽样验证,理论上可实现4-8倍的扩容增益。此后,更复杂的二维DAS协议(如2D DAS)将进一步推动系统性扩容,而EIP-7623等方案则通过限制执行区块大小,为同步提升blob容量和L1 gas上限提供安全保障。

数据可用性革命:DAS技术如何重塑区块链架构

以太坊扩容路线图的核心进展之一,是引入了独立的数据可用性空间。这一空间作为区块中的特殊部分,专用于二层项目(如Rollups)存储数据,且EVM无法直接访问。由于数据与执行分离,节点可以单独广播和验证这部分内容,为后续扩展奠定基础。

拆解PeerDAS方案的工作机制与存储优化原理

PeerDAS是数据可用性抽样(DAS)技术的一种简化实现方案。在该机制中,每个节点仅需存储全部Blob数据的一部分(例如1/8),并通过点对点网络维持多个连接。当节点需要对某段数据进行抽样验证时,它会向负责存储该数据片段的节点发起查询。这种分布式存储方式大幅降低了单个节点的存储压力。

理论上,若每个节点存储1/8的数据,系统可扩展至原有规模的8倍;实际受擦除编码冗余影响,扩展倍数约为4倍。PeerDAS支持分阶段部署,专业节点可继续存储完整数据,而普通节点仅承担部分存储责任。

对比传统全节点存储与分片验证的效率差异

传统全节点模式要求每个节点存储并验证全部区块数据,存储和带宽成本极高,限制了网络的扩展能力。而基于DAS的分片验证机制中,节点只需通过随机抽样少量数据块即可完成验证,无需下载完整数据。这种“轻节点”参与模式显著降低了硬件门槛,使更多设备能够参与网络验证,在提升去中心化程度的同时实现了数据层的高效扩展。

探讨2D DAS协议对系统性扩容的推动作用

更复杂的二维DAS协议(如2D DAS)将进一步推动系统性扩容。结合EIP-7623或类似的二维定价机制,可对执行区块大小设置更严格的限制,从而在提升Blob容量的同时保障网络安全性。从长远看,2D DAS协议能够实现数据空间的全方位扩展,不再受限于单维存储结构。这类协议为以太坊实现每个时隙16 MB数据空间的目标提供了清晰路径,也使得未来升级(如引入STARKs等先进密码学方案)可在无需用户干预的情况下平滑完成。

L2性能飞跃:四大核心升级路径全解析

随着以太坊基础层的扩容框架逐步完善,Layer 2(L2)的性能优化成为生态发展的关键。,L2主要在四个方向实现突破:数据压缩、安全机制、执行效率及验证体系。

1. 数据压缩革命:交易数据从180字节到25字节的压缩技术突破

在未优化的情况下,单笔交易需占用约180字节的数据空间。通过多级压缩技术的应用——包括编码优化、数据结构简化及批量处理等手段——可将单笔交易数据量压缩至25字节以下。

这种压缩并非单一算法实现,而是结合交易特征的多阶段处理,显著提升了数据空间的利用效率。

2. 安全机制进化:Plasma与Rollup技术的融合创新

Plasma类技术允许在多数情况下将数据保留在L2,仅必要时才调用L1进行验证,从而在特定场景中实现与Rollup相当的安全性。尽管Plasma无法对所有类型的资产提供完全等效的保障,但其设计理念可大幅提升Validium等架构的安全水平。

这类混合方案为不愿将所有数据提交至链上的L2项目提供了新的安全路径。

3. 执行优化方案:Base链Gas限制突破引发的工程挑战

Dencun升级后,Base等Rollup链上活动激增,一度触及内部Gas上限,导致交易费用异常升高。这一现象表明,仅扩展数据空间并不足够,L2自身的执行能力也需提升。

其中关键挑战包括实现交易并行处理(类似EIP-648的机制)及优化状态存储与计算的交互效率,这些都是L2团队亟待解决的工程难题。

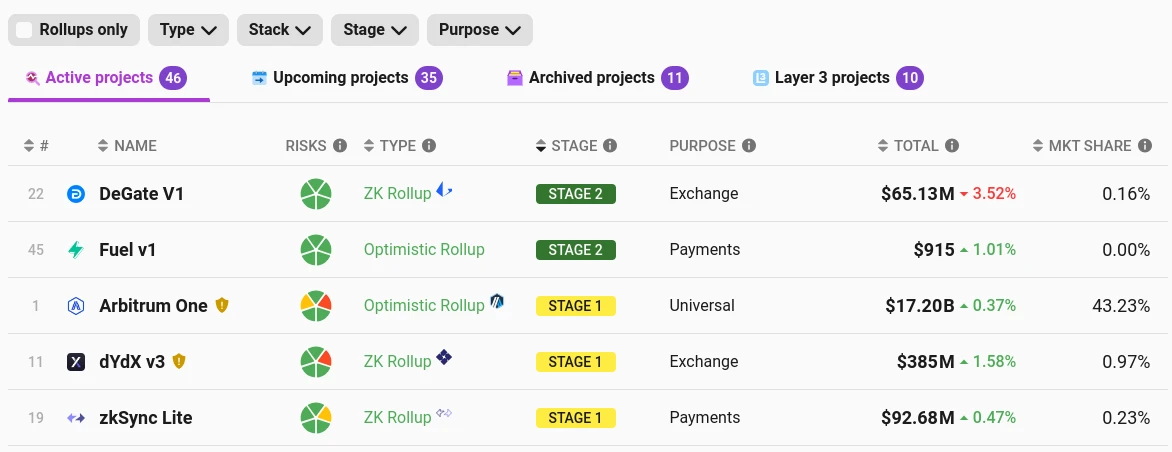

4. 安全验证升级:多证明者实现与安全委员会机制设计

,真正达到“第一阶段”去中心化程度的Rollup仍属少数。短期来看,可通过引入高门槛的多签安全委员会(如6-of-8或9-of-12机制)干预代码行为,作为向完全去中心化验证的过渡。长期则应推动采用多证明者实现,使Rollup真正由代码保障安全,委员会仅在两套验证逻辑出现明显冲突时介入。

行业应逐步提高标准,推动更多项目达到可验证的安全状态。

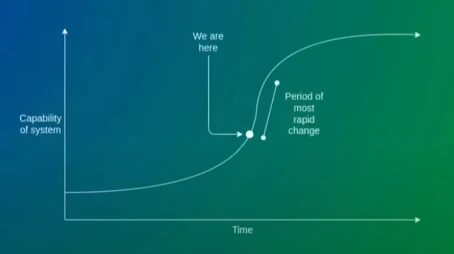

以太坊发展路线图的S型曲线:从引擎更换到尾翼调整

解码S曲线理论:PoS转换与blobs重构的里程碑意义

以太坊的发展历程呈现出典型的S型曲线特征。2022年ETHCC大会上首次提出的这一理论,如今已进入曲线的右侧减速阶段。最具颠覆性的两大变革——权益证明(PoS)转换和数据分片(blobs)重构——已经完成。这两项变革的剧烈程度堪比在飞行中更换飞机引擎和机翼,从根本上重塑了以太坊的架构。

预测未来升级方向:Verkle树与单时隙终结性技术展望

未来的升级将更加渐进和精细化。Verkle树过渡是剩余的主要结构性变革,已经进入测试网阶段。单时隙终结性(single-slot finality)和协议内账户抽象化等技术改进虽然重要,但其变革强度将明显低于前两个里程碑。这些升级更像是调整飞机尾翼,旨在优化性能而非颠覆架构。

揭示EIP-4844奠定的长期稳定性架构价值

EIP-4844(即blobs)的部署为rollups创造了长期稳定的发展环境。该升级的设计精髓在于:未来向完整danksharding的过渡,甚至密码学基础向64位goldilocks字段STARKs的转换,都无需rollups和用户采取额外行动。这种架构设计确立了一个重要先例——以太坊的开发过程严格遵循长期路线图,为基于"新以太坊"构建的应用程序提供了可预期的稳定环境。

应用层革命:五美分交易费开启的创新时代

随着以太坊交易费用大幅降低至每次交易仅需五美分,应用层正迎来前所未有的创新机遇。这一成本优势为开发真正实用且用户友好的去中心化应用扫清了障碍。

Daimo钱包是这一趋势的典型代表,它致力于将以太坊的去中心化特性与Venmo的便捷体验相结合。该钱包试图在保持区块链核心优势的同时,提供媲美中心化支付平台的用户体验。

在去中心化社交领域,Farcaster展现了突破性的进展。该平台成功实现了真正的去中心化架构——用户甚至可以构建自己的替代客户端,同时提供了出色的用户体验。

更重要的是,Farcaster的用户群体主要来自真实的社交需求,而非投机目的,这通过了加密应用可持续发展的关键测试。

隐私保护技术也迎来了重要突破。ZK-SNARKs作为成熟的隐私解决方案,其应用潜力正在被重新评估。虽然该技术已存在多年,但许多应用仍未充分利用其能力。在投票、身份验证和数据保护等场景中,ZK-SNARKs能够提供更强的隐私保障,避免完全透明的链上操作带来的风险。

这些创新案例表明,以太坊生态正在从单纯的金融应用向更广泛的应用领域扩展。开发者现在拥有了构建既符合密码朋克精神,又具备用户友好特性的应用所需的全部工具。

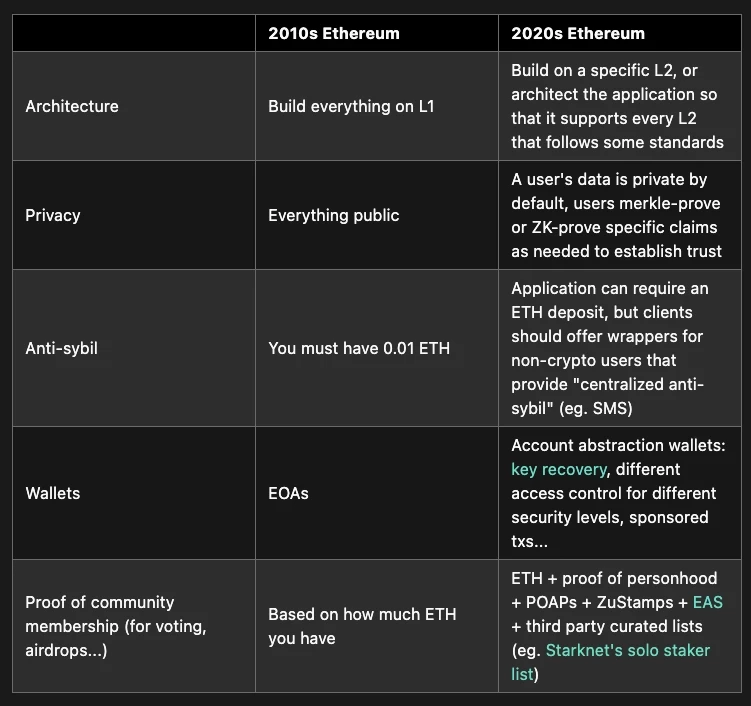

2010年代到2020年代:以太坊工作流的范式转移

以太坊生态系统中的许多应用仍沿用着“2010年代工作流”模式,其核心操作集中在第一层(L1)。例如,大多数ENS活动仍在L1上进行,代币发行也普遍缺乏对第二层(L2)桥接代币可用性的系统规划。隐私保护方面同样滞后,POAP完全公开在链上,DAO和Gitcoin Grants仍采用透明的链上投票机制,容易受到贿赂和空投操控的影响。尽管ZK-SNARKs技术已成熟多年,许多应用仍未充分利用其潜力。

传统L1架构与新一代L2方案存在显著差异。2010年代模式高度依赖主链,交易成本高、扩展性受限;而2020年代模式依托L2实现高吞吐、低成本,同时融合了隐私增强技术。ENS、DAO等传统应用亟需技术升级,以适配多链环境、引入隐私投票机制,并广泛采用零知识证明。

展望未来,身份、声誉和治理领域将迎来重大创新。去中心化身份系统可跨应用复用,链上声誉机制能结合隐私计算,治理模型则可嵌入抗贿赂设计。以太坊正从单一的金融生态演进为覆盖社交、身份、治理的全栈去中心化技术平台,这一转型要求整个生态系统彻底调整技术架构与产品思维。

未来展望:构建百万级用户规模的去中心化技术栈

随着以太坊扩容进入新阶段,开发范式正迎来根本性转变。过去构建原型应用的工作流已无法满足需求,开发者需要适应规模化应用开发的新范式——这意味着必须充分考虑性能优化、多链兼容性和用户体验的全面提升。以太坊已从单纯的金融基础设施,进化成为支持社交、身份、治理等多元场景的全栈技术平台。

这种转变要求整个生态系统的思维模式进行深度转型。应用层需要系统性升级:代币发行应考虑跨链桥接方案,治理机制需引入抗贿赂的隐私保护技术,传统应用(如ENS、DAO)必须完成技术架构现代化。更重要的是,开发者要意识到他们构建的是面向百万级用户的产品,而非小众实验品。

未来成功的关键在于充分利用ZK-SNARKs等成熟隐私技术,构建既保持去中心化特性又具备商业级体验的应用。整个生态需要建立更严格的标准体系,推动项目从"概念验证"阶段迈向"生产就绪"阶段,最终实现去中心化技术栈的真正规模化落地。