以太坊自诞生之日起便怀揣着”世界计算机”的宏伟愿景,试图构建一个去中心化的全球计算平台。然而八年发展历程中,这一理想主义蓝图却遭遇了现实世界的三重挑战:能源消耗、性能瓶颈与高昂费用,形成了制约生态发展的结构性矛盾。

采用PoW共识机制带来的能源消耗问题使以太坊饱受环保质疑,其能耗水平曾一度接近中小型国家的电力需求。性能方面,15TPS的处理能力甚至难以支撑基础商业应用,网络拥堵成为常态。而由此衍生的gas fee波动更将普通用户拒之门外,单笔交易费用峰值可达数百美元,迫使大量应用向Solana等竞品迁移。

面对这三座大山,以太坊开发者社区启动了代号为”合并”(The Merge)的史诗级升级。这场酝酿多年的技术变革不仅关乎共识机制的转换,更是区块链底层架构的范式革命。当信标链与主网完成最终合并,以太坊或将迎来其发展史上的关键转折点——这既是八年技术债的清算,也是新纪元的开端。

区块链界的操作系统迭代:以太坊升级四部曲

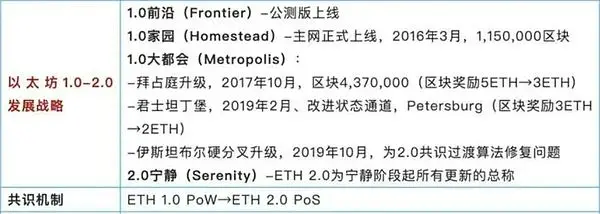

以太坊的发展历程犹如操作系统的版本迭代,其升级路径被精心设计为四个具有哲学意味的阶段:Frontier(前沿)、Homestead(家园)、Metropolis(大都会)和Serenity(宁静)。这种命名体系暗含了从拓荒定居到都市文明,最终抵达理想境界的进化隐喻。

从技术架构演进的视角看,以太坊1.0到2.0的称谓原本暗示着类似软件大版本迭代的突破性变革。这种版本命名方式容易让人产生”断代升级”的误解,实际上以太坊的升级是持续渐进的改进过程。因此开发团队在2022年正式弃用”以太坊2.0”的说法,改用”共识层”和”执行层”的功能性描述,这标志着项目叙事从革命性变革转向持续优化的重要转变。

这种命名策略的调整反映了区块链开发范式的成熟:不再追求颠覆性的版本跃进,而是强调通过模块化架构实现平滑演进。正如现代操作系统通过持续更新而非版本替换来保持生命力,以太坊正在建立类似的可持续升级机制。

三重革命:PoW到PoS的范式转换

信标链:平行宇宙的双链架构实验

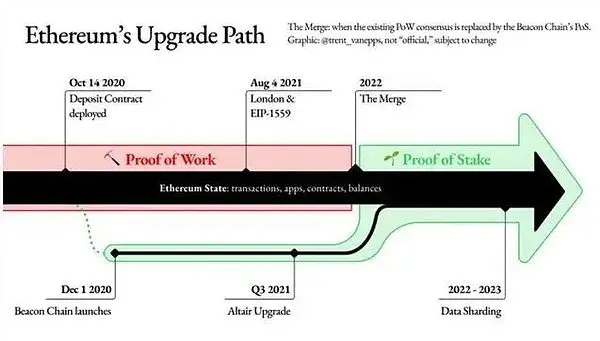

2020年12月启动的信标链标志着以太坊开启了一场前所未有的社会实验。这条采用PoS机制的平行链与原有PoW主网形成”双链并行”的独特架构,犹如区块链世界的平行宇宙。验证者需质押32个ETH获得参与资格,通过随机选择机制决定区块生产者,这种设计既保留了去中心化特性,又显著降低了能源消耗。

截至合并前,信标链已吸引超1300万ETH质押,验证者数量突破41万,为后续合并积累了充足的网络安全基础。

合并时刻表:测试网到主网的闯关历程

以太坊采用渐进式测试策略推进合并进程,先后在Ropsten、Sepolia等测试网完成实战演练。这种分阶段验证模式如同航天发射前的多次点火测试,确保每个技术环节都经过严格检验。最新进展显示,Goerli测试网已完成合并,主网合并预计将在2022年9月下旬实施。整个过程采用”执行层+共识层”的双客户端架构,确保价值万亿美元的网络资产实现无缝迁移。

难度炸弹:逼退矿工的温柔陷阱设计

以太坊开发者巧妙运用”难度炸弹”机制引导生态平稳过渡。这个早在2015年就埋入代码的定时装置,通过指数级增加挖矿难度,使PoW挖矿收益逐渐归零。这种非强制性的经济激励设计,既避免了社区分裂风险,又确保了网络算力的有序退出。数据显示,难度炸弹触发后,区块生成时间将从12秒逐步延长至最终无法维持正常出块,堪称区块链史上最精妙的社会工程实践。

分片迷途:从主链扩容到Rollup生态的战略转向

64分片乌托邦的技术困局

以太坊早期分片方案设计为64个独立分片并行处理交易,这种架构试图通过水平分割数据库来提升主链性能。每个分片配备独立的区块提议者和验证委员会,采用随机轮换机制确保去中心化。然而该方案面临验证者分配算法复杂、跨分片通信延迟、状态同步困难等技术瓶颈,实际开发进度远落后于预期。更关键的是,这种设计需要重构以太坊底层架构,可能引入新的安全风险。

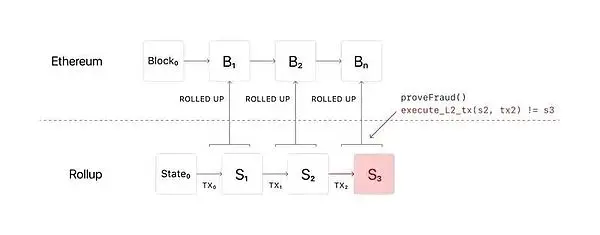

Layer2崛起改写的扩容路线图

随着Optimistic Rollup和zkRollup技术的突破,以太坊开发者社区逐渐形成新共识:主链分片不应直接处理交易,而应成为Rollup的结算层。这种转变使扩容路线从”主链分片承载交易”转向”Rollup执行+主链验证”的混合架构。Vitalik Buterin在2021年明确提出”以Rollup为中心的以太坊路线图”,标志着扩容战略的根本性调整。Layer2解决方案在保持主链安全性的前提下,已实现单链数千TPS的吞吐量提升。

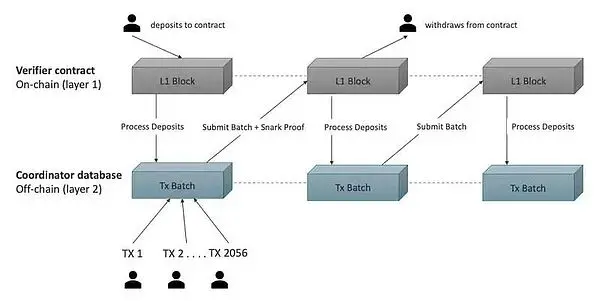

数据可用性层的新定位解析

在新型架构中,以太坊主链的核心职能转变为确保数据可用性(Data Availability)。通过EIP-4844引入的”blob携带交易”机制,主链区块可存储大量Rollup交易数据而不必执行计算。这种设计使主链成为高性能的数据可用性层,单个区块可支持多个Rollup的批量交易提交。

数据分片(Danksharding)技术的推进将进一步扩大数据存储容量,最终目标是为数百个Rollup链提供每秒数MB级的数据可用性保障。

生态重构:升级带来的蝴蝶效应

矿工迁徙:算力难民的ETC新大陆计划

随着以太坊合并的完成,原PoW矿工群体面临重大抉择。作为加密世界第二大矿业生态,价值数十亿美元的矿机设备急需寻找新出路。以太经典(ETC)成为最直接的承接者——其算法兼容以太坊矿机,但实际承载能力令人担忧。ETC当前全网算力仅为以太坊的3%,若大量算力瞬时涌入,将导致挖矿收益急剧下降。更关键的是,ETC生态活跃度不足,其市值仅为ETH的1.5%,难以支撑原有矿业规模。部分矿工尝试分叉以太坊原链,但难度炸弹机制的设计使这种反抗显得徒劳。这场算力迁徙或将重塑整个GPU挖矿市场格局。

质押经济:Lido垄断与流动性质押革命

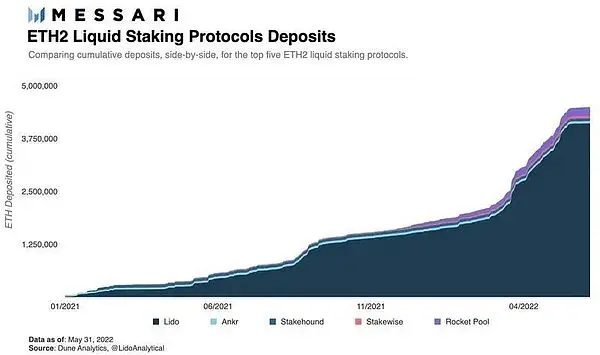

合并后,以太坊质押赛道迎来爆发式增长。目前信标链已吸引超1300万ETH质押,占流通量10%以上。但32ETH的技术门槛催生了中心化风险——Lido凭借先发优势占据90%市场份额,其发行的stETH已成为DeFi世界重要抵押品。

这种垄断格局引发社区对”质押寡头”的担忧,却也推动着新型解决方案涌现。Rocket Pool等去中心化质押协议通过节点运营商网络降低参与门槛,而SSV Network等DVT技术则尝试用分布式验证器破解单点故障难题。流动性质押衍生品(LSD)的繁荣,正在改写以太坊的价值捕获逻辑。

ETH通缩:Triple Halvening的货币哲学

PoS转换带来惊人的通缩效应:ETH年增发量从4.3%骤降至0.4%,相当于三次比特币减半同时发生。当网络活动旺盛时,EIP-1559的燃烧机制将使ETH进入绝对通缩状态。这种货币政策的突变引发深层思考:作为”超健全货币”的ETH,其价值存储属性将超越比特币的固定供应模式——动态调整的发行机制既能保障网络安全(通过质押奖励),又能在需求旺盛时实现通缩。但这也带来新挑战:质押收益与流通量缩减之间的平衡,将成为影响以太坊货币政策效果的关键变量。

未来图景:后合并时代的区块链战争

1. 绿色以太坊对ESG投资的吸引力

以太坊完成PoS转型后,其能耗降低幅度达99%,这使其成为首个符合ESG(环境、社会和治理)标准的智能合约平台。高盛近期报告显示,全球83%的机构投资者将ESG纳入投资决策,以太坊的绿色属性将吸引传统金融资本的持续流入。这种转变不仅重塑了加密货币的市场形象,更可能推动监管机构对PoS公链的合规认可。

2. Rollup战争催生的创新生态

随着以太坊确立”以Rollup为中心”的扩容路线,zkSync、StarkNet、Optimism等Layer2解决方案正在展开技术军备竞赛。这场战争催生出两大创新方向:ZK-Rollup在证明系统上的突破使其TPS突破2000笔/秒,而Optimistic Rollup则通过Cannon等欺诈证明引擎将挑战期缩短至3天。值得关注的是,模块化区块链Celestia等新兴项目正在重构数据可用性层的竞争格局。

3. 公链竞争格局的范式转移

合并后的公链战场呈现三极分化:以太坊凭借开发者生态和Rollup矩阵占据高端应用层,Solana等高性能链固守高频交易场景,而Cosmos的多链架构则吞噬垂直领域市场。这种分化促使Avalanche等竞争对手转向”子网+应用链”的定制化路线,区块链行业正式进入专业化分工时代。