以太坊的设计中有一个核心原则叫做"最小可行发行量"(MVI),即协议发行的ETH数量不应超过保障网络安全所必需的最低限度。这一原则在PoW和PoS机制下都同样适用。

在PoW时代,MVI的作用是防止矿工向普通用户收取过高的通胀税,因此区块奖励从5 ETH逐步降至2 ETH。在转向PoS后,MVI原则更应坚持,避免让普通用户承担不必要的通胀成本。普通用户不应该为了保住自己的资产价值,而被迫去研究复杂的质押细节,或是不得不支持可能存在审查风险的验证节点。

MVI的本质是要将质押率(质押ETH占总供应量的比例)维持在足够保障安全的最低水平。超过这个"最低可行量"的发行,实际上会降低整个以太坊网络的效用。

对普通用户而言,MVI是一项重要的承诺。它意味着质押应该专注于保障网络安全,而不是成为一种变相的通胀税。以太坊正在向驱动全球金融系统的目标演进,我们必须假设未来的普通用户对以太坊运作机制的理解,会像现在普通人对传统金融系统的了解一样有限。

我们不能指望用户被某种意识形态驱动,就像以太坊早期那样。我们的责任是建立正确的激励机制,让以太坊能够无障碍地发展。通过坚持MVI原则,我们既保障了网络安全,又最大化了用户效用,为以太坊成为全球货币奠定坚实基础。

接下来,我们将通过经济学模型深入解析MVI的底层逻辑,揭示这一原则对普通用户的革命性意义。

普通人怎么从MVI中赚到更多?

解密质押背后的隐形成本:流动性损耗与技术门槛

对普通用户而言,参与质押并非零门槛。它需要投入资源、时间和技术知识,或者需要将资产委托给第三方,同时还会牺牲流动性。流动性质押代币(LST)在可靠性和货币功能上都不如原生ETH,作为抵押品时也缺乏原生代币的普适性。

因此,用户期望通过质押获得合理回报。每个人的最低预期收益率,就是他们愿意参与质押的最低门槛。一旦收益率低于这个水平,他们宁愿选择不质押。这意味着,超过必要水平的ETH发行,实际上是在迫使不情愿的用户承受效用损失,或在不质押的情况下承受购买力被稀释。

用供给曲线模型演示降低发行量如何提升所有持币者效用

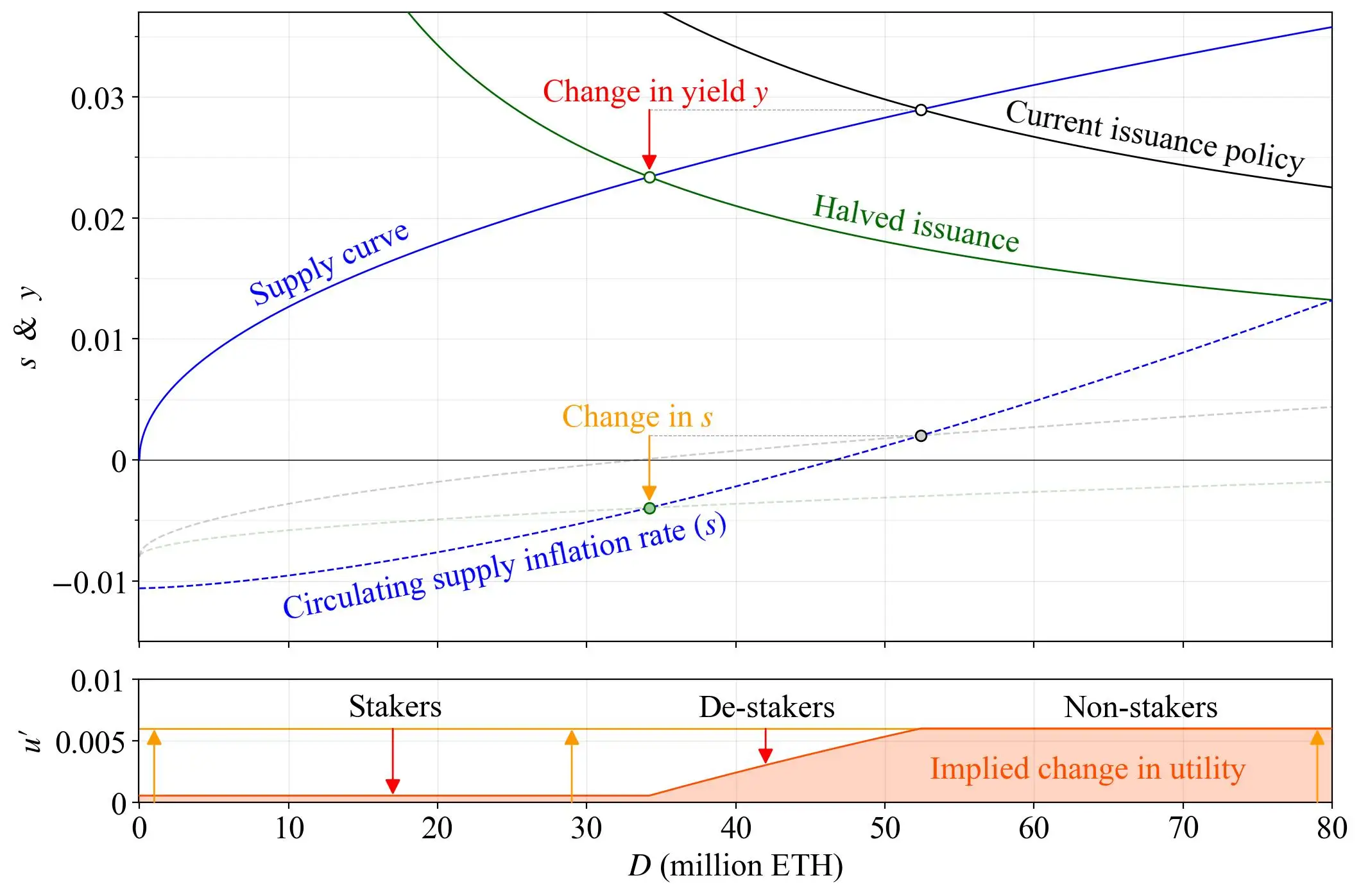

假设一条供给弹性为2的质押供给曲线。当质押量为2500万ETH时,边际质押者要求的最低收益率为2%。如果我们将基础奖励因子从64降至32,使发行量减半,收益率y会随之下降。

关键变化在于流通供给的通胀率s也会降低,且降幅大于收益率的减少。根据公式 P = (1+y)/(1+s)-1,衡量的是持币者一年内持有的ETH占总流通量的比例变化。在发行量减半的新平衡点下,尽管质押者收益下降,但由于通胀降幅更大,他们实际能占有更大比例的ETH。

非质押者明显受益,因为发行给质押者的ETH总量减少了。即使是那些因收益率下降而退出质押的用户,其处境也隐含改善——他们不再承受质押的负效用,并完整享受到通缩带来的购买力提升。因此,降低发行量不是零和游戏,而是让所有ETH持有者的效用普遍提升。

揭露质押服务商与普通用户的利益对立关系

必须认清:不是所有人都从MVI中获益。CEX和质押服务提供商(SSP)依靠质押服务费盈利,他们不会因供应通胀降低而受益,反而希望维持高收益率以保证高额手续费收入。

若发行量超过MVI,普通用户只有两种选择:要么承受质押带来的流动性损失与技术门槛,要么承受持有资产被通胀稀释。无论哪种,都是效用受损。而高发行政策下,SSP每年可能获取数亿美元的超额利润,这部分利益可能被用于游说,试图永久维持高于MVI的收益率,与普通持币者的利益形成直接对立。

归根结底,MVI是从普通用户角度出发的设计。它让ETH持有者能更自由地选择是否质押,而不受通胀胁迫,真正最大化每一个用户的资产效用。

剖析LST衍生品垄断生态的致命风险:共识机制异化危机

当以太坊协议发行量超过最低安全所需时,流动性质押代币(LST)可能形成垄断性生态。这会导致共识机制出现根本性异化:某个或少数LST可能凭借网络效应主导整个生态系统,即使其底层质押服务(如费用结构或风险控制)劣于竞争对手。更严重的是,LST持有者及依赖其作为抵押品的应用会与发行这些衍生品的中心化组织形成利益捆绑。这种捆绑使得相关方在面临协议层错误或恶意行为时,可能选择合理化而非纠正问题,因为他们的利益已深度绑定。

此时,LST不再仅是技术产品,而成为了事实上的“社交层”。一旦某个LST控制的ETH总量占比过高,便可能动摇社区对共识机制本身的信任。例如,若遭遇51%攻击等极端情况,社会共识机制可能因过于复杂和利益纠缠而无法有效干预,最终导致以太坊最底层的安全仲裁机制——社会层——陷入超载和失效。

揭示流动性质押代币引发的“社会层”信任崩塌连锁反应

流动性质押代币(LST)的过度发展可能引发更深层的信任危机。以“The DAO事件”为参照,当某单一LST或少数LST控制了流通中太大比例的ETH时,整个系统将面临“太大而不能倒”的道德风险。持有者、应用开发者甚至底层协议都可能因利益关联,不愿或无法对错误行为作出及时反应。

这种风险的本质在于:共识的最终保障——社会共识——可能因利益捆绑而丧失中立性。若某个LST发行组织出现审查或恶意行为,受影响的用户可能更倾向于否认或重新解释事实,而非支持链上干预。此时,攻击恢复或分叉救助等极端措施可能因社群分裂而无法执行,最终导致信任彻底崩塌。

相比之下,坚持最小可行发行量(MVI)能有效抑制LST的垄断倾向。更低质押率使非质押ETH保持竞争力,削弱任何单一LST垄断货币功能的能力。同时,这也确保社交层仍与原生ETH而非外部组织发行的衍生品深度绑定,从根本上维护了共识机制的中立与稳健。

解读MEV燃烧如何成为MVI政策的精准校准器

MEV燃烧是实现最小可行发行量(MVI)的关键技术工具,它通过两大机制提升政策精确性:

首先,MEV燃烧能显著降低独立质押者的收益波动。当发行收益率因MVI政策下降时,验证者奖励方差会相应增大,而MEV燃烧通过将这部分额外收益销毁,可有效平衡验证者的预期收入,维持独立质押的吸引力。

其次,MEV燃烧消除了一个难以预测的变量收益源。MEV本身高度依赖市场条件和网络活动,其规模和分布无法提前预知。通过燃烧MEV,协议发行政策可以更精准地瞄准预设的安全与通胀目标,避免不可控收益干扰长期平衡。

此外,MEV燃烧还间接抑制了质押生态中的“卡特尔化”趋势。它削减了节点运营商可能通过非公平手段获取的超额利润,从而降低垄断动机,为去中心化质押生态提供更公平的竞争环境。

反对派的质疑怎么破?

直面安全阈值争议:质押率降低是否真会动摇网络安全

确实,降低质押率会减少攻击者恢复最终性所需投入的资源,这一点不容忽视。但我们的目标并非“最小发行量”,而是“最小可行发行量”,必须始终确保安全底线。Vitalik Buterin曾指出,以太坊的51%攻击成本应当足够高。合并时保障网络安全的约1400万枚ETH,某种程度上反映了社区对共识机制下安全质押规模的“偏好”。

约20%的质押率相较于合并时的10%,在抵御特定攻击类型上可能带来实质性的安全提升。奖励曲线不宜过于陡峭,实际操作中需与理想安全点保持一定距离。未来甚至可以通过概率分析供需关系,更精确地确定质押率。

一些人认为委托质押会使攻击资源更容易集中,这只是“表面安全”。但通过实施MVI并强化惩罚机制,委托人在选择运营商时会更谨慎。市场将对质押风险进行合理定价,而以太坊协议则负责惩罚不当行为、维护ETH价值。通过推动ETH深入实体经济,并确保所有共识参与者具有真实利益关联,我们为攻击设置了更难通过金融工程绕过的价格壁垒。

拆穿独立质押者消亡论:规模经济背后的成本博弈

保留独立质押者确实面临挑战,规模经济和流动性问题难以完全消除。但论点中存在一些微妙差异,实际上更有利于MVI的实现。

以太坊的独立家庭质押者需要承担显著成本,包括知识获取等前期投入,以及宽带、故障排除时间与运行中断风险等可变成本。质押服务提供商(SSP)虽可通过规模经济降低运营验证节点的平均成本,但他们也需承担独立质押者无需顾虑的运营开支。

假设SSP以利润最大化为目标,不同质押率水平下的费用结构也会不同。在60%质押率下,SSP的平均成本很可能远低于20%质押率的情况。高质押率不仅迫使独立质押者在相同网络负载下锁定更多ETH,还使他们必须与收费更低的SSP竞争。

降低收益率确实可能导致独立质押者退出(早于委托质押者)。但由于现有家庭质押者已付出固定成本,他们短期的供给弹性其实并不高。不过,若收益率低至使家庭独立质押无利可图(包括对新进入者),其短期弹性也将无济于事。若想维持独立质押,质押总收益存在一个不可跌破的下限。

透视再质押技术对去中心化生态的重构潜力

再质押技术具备提升独立质押者竞争力的潜力,允许他们在适当时机“重新利用”其质押资产(尽管若想提供经济安全,自身也可能面临委托-代理问题)。

再质押的一个显著优点是,如果主动验证服务(AVS)能够量化去中心化程度,它就能为去中心化本身赋予经济剩余价值——这是以太坊作为开放协议本身无法实现的。上述论点同样适用于EigenLayer等链外功能的再质押场景。在极低收益率环境下,用户直接持有非质押ETH(免费质押)可能是更优选择。对许多应用场景而言,AVS显然更倾向于选择不易蒸发的代币。

还需注意,如果PEPC(提议者-构建者分离)机制将其范围扩展至“区块生产用例”之外,所产生的收益可能变得更加内生,其价值将取决于所提供的剩余效用。

通往自治货币的终极路线图

揭秘动态奖励曲线设计:如何让协议自主调节发行量

以太坊的奖励机制与质押总量(D)挂钩,发行量可表示为 i = cF√d/√S。这意味着协议无法直接影响质押率(d),只能被动响应质押规模变化。这种设计导致长期来看,无论基础奖励因子 F 如何调整,系统最终仍会回归到某个固定的质押率平衡点,无法实现真正的发行量自治。

要实现最小可行发行量(MVI),必须将奖励曲线改为直接与质押率 d 挂钩,而非质押总量 D。一种可行方案是将 D 替换为 S₀d(S₀ 为流通供给量),使协议能够主动响应质押率变化。结合 MEV 燃烧机制,协议可进一步适应区块收入波动,形成更精准的发行调控能力。

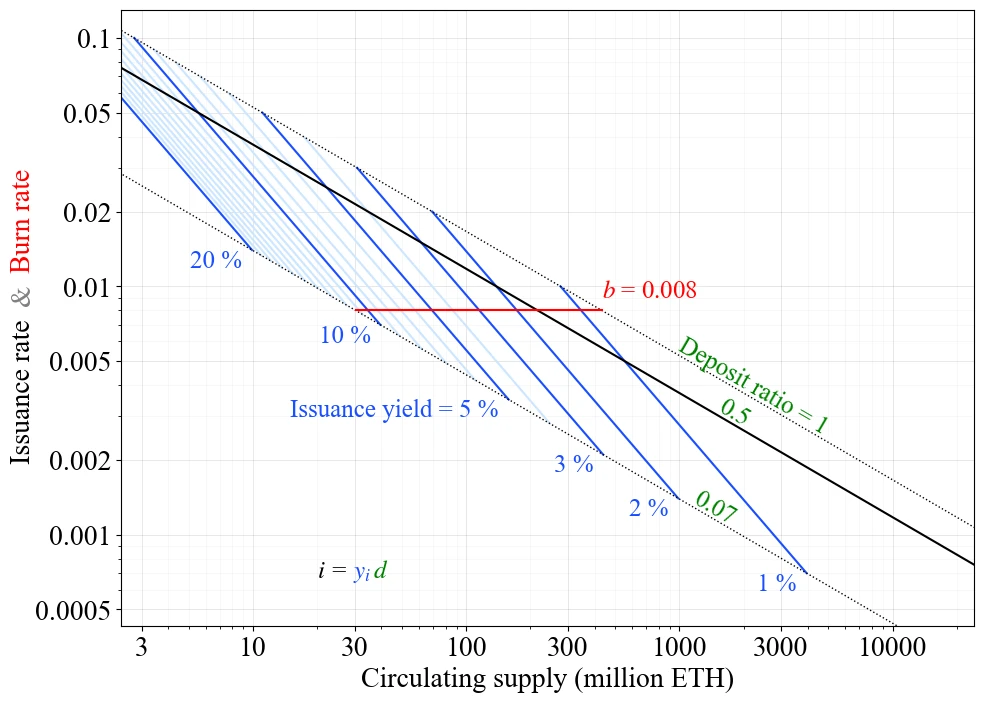

剖析流通供给与质押率的动态平衡公式

以太坊的长期平衡遵循一个核心公式:d = (b + v) / y。其中 b 是燃烧率,v 是已实现提取价值(REV)收益率,y 是质押收益率。当发行量 i 大于燃烧量 b 时,流通供给 S 增加,推动 i 下降直至等于 b;反之当 i < b 时,S 减少使 i 回升。这个过程使系统始终趋向于 i = b 的平衡点。

在这个机制下,质押率 d 实际上由市场对区块空间的需求(决定 b 和 v)和质押者的预期收益率 y 共同决定。协议若要维持特定质押率,必须通过动态调整奖励曲线来影响 y 值,否则只能被动接受市场形成的 d 值。

展望完全自治的ETH发行机制对金融系统的颠覆

终极目标是建立完全自治的发行系统:奖励曲线能够根据供给曲线的永久性变化自动漂移调整,最终实现"恒定安全性"状态。在这种状态下,流通供给可能保持恒定增长或收缩,具体方向取决于区块空间价值与ETH市值的联动关系。

这种自治机制将彻底解除开发团队对货币政策的干预权,使以太坊成为真正由协议自主管理的全球货币。当ETH的"无风险利率"简化为持有原生代币本身时,普通用户不再需要被迫参与质押来避免通胀税,从而最大化货币的实用性和流动性。这种设计颠覆了传统金融系统依赖中心机构调控货币供给的模式,为全球数字货币体系树立了新范式。