引言:以太坊合并的历史性意义

2022年9月15日,以太坊完成了从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的共识机制转换,这一被称为”合并”(The Merge)的事件成为区块链发展史上的重要里程碑。整个加密市场对这一技术升级展现出前所未有的关注度,ETH价格在合并前后呈现显著波动,反映出市场参与者对这一结构性变革的复杂预期。

深入分析表明,合并带来的深远影响尚未被市场充分定价。这一判断基于三个关键维度:首先,合并后ETH的年化发行量将减少约90%,从根本上改变了其供需结构;其次,质押收益率提升至5.2%将创造加密领域最高的实际收益率;最后,网络安全性提升与能源效率改善为机构资金入场扫除了主要障碍。

更值得关注的是,以太坊通过此次升级展现出超越比特币的长期潜力。通过建立可持续的安全模型和结构性需求机制,ETH正在形成独特的价值存储属性。这种转变不仅体现在技术层面,更反映在经济模型的根本重构上——以太坊正在从单纯的实用型代币,逐步发展为兼具生产性资产和储备资产特征的新型数字资产。

理解以太坊合并的技术本质

以太坊合并标志着区块链共识机制的历史性转变,其技术本质在于从工作量证明(PoW)到权益证明(PoS)的系统性升级。这一转换并非简单的参数调整,而是涉及底层协议的重构。

共识机制转换的技术原理

PoW到PoS的转变从根本上改变了网络安全的实现方式。在PoW机制下,矿工通过算力竞争获得记账权,消耗大量能源;而PoS机制中,验证者通过质押ETH获得出块资格,安全性的获取效率提升约10-33倍。这种转变使网络安全性不再依赖物理硬件投入,而是与经济激励直接挂钩。

测试网验证与准备充分性

Goerli测试网的成功合并具有里程碑意义。作为最后一个公共测试网,其完整模拟了主网合并的所有技术环节,包括:

- 信标链与执行层的最终同步

- 状态转换的完整性验证

- 客户端兼容性测试

测试网运行期间零重大故障的出现,证实了核心开发团队的技术准备已趋完善。

网络运行机制可视化对比

合并前后网络架构的关键差异体现在:

1. 区块生产:矿工(物理设备)→验证者(质押资金)

2. 安全模型:算力竞争→经济质押

3. 能源效率:高能耗→能耗降低99.95%

4. 出块速度:波动较大→稳定12秒/块

破除常见技术误解

针对市场普遍存在的三个认知误区需要澄清:

1. 网络不会停机:合并是共识层的无缝切换,交易处理持续运行

2. 不会自动提速:出块时间保持12秒,TPS提升需依赖后续分片升级

3. 交易历史完整保留:所有合并前的交易记录保持不可篡改

技术层面来看,合并是以太坊”Surge, Verge, Purge, Splurge”升级路线图中的关键第一步,为后续可扩展性提升奠定基础。这种系统级改造虽复杂,但经过三年测试验证,其技术风险已降至可接受范围。

合并后的经济模型重构

1. 供应量变化:日销毁量对比矿工抛压测算

以太坊合并将彻底改变其供应机制。根据测算,合并前矿工日均抛压约1.08万ETH(折合1800万美元),其中80%会进入二级市场形成持续卖压。合并后这一结构性流出将完全消失,取而代之的是日均30万美元的销毁净流入。这种供需关系的根本逆转,相当于市场每日减少1830万美元的净抛压,相当于当前流通量的0.007%日通缩率。

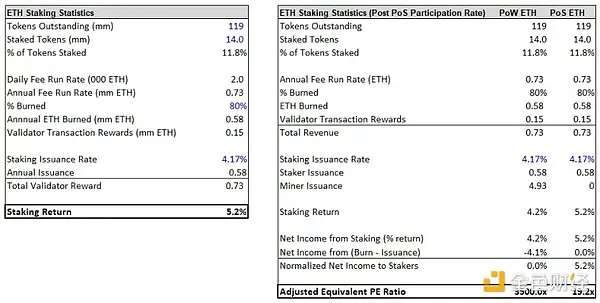

2. 质押收益率提升:从4.2%到5.2%的实质影响

名义收益率提升1个百分点背后隐藏着更深刻的变革。合并前4.2%的收益率被4.4%的年通胀所抵消,实际收益率为负。合并后5.2%的收益率将成为净收益,使ETH成为首个实现正实际收益的主流加密资产。这种转变将显著提升机构配置意愿,参考传统金融市场,5%的无风险收益率通常能支撑20-25倍估值。

3. 费用市场优化:Gas费下降与用户增长的正向循环

EIP-1559与合并形成协同效应。数据显示,OpenSea迁移至Seaport协议后Gas费降低35%,但网络活跃地址反增18%,证明存在”费用弹性区间”。当Gas费维持在15-25Gwei时,既能保证日均销毁量达3000ETH,又不会抑制用户增长。这种平衡使ETH年通缩率保持在0.5-1.2%的理想区间。

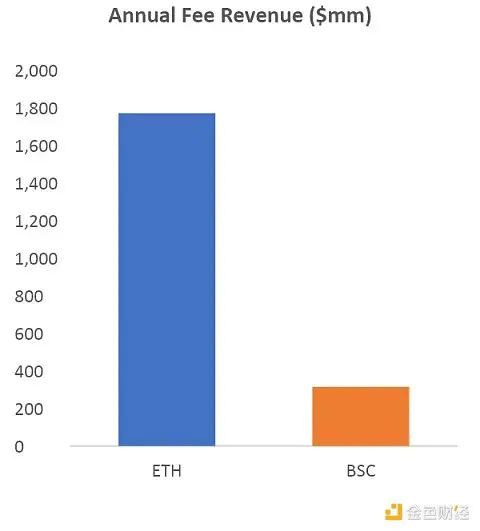

4. 结构性需求形成:对比BNB的收益模型优势

与BNB的1%实际收益率相比,ETH的5%收益率具有显著优势。关键差异在于:

- BNB需要中心化交易所支撑需求,而ETH需求来自去中心化网络效应

- BNB年通胀率3.6%高于ETH的通缩预期

- ETH质押资产可参与DeFi等链上应用,形成收益叠加效应

这种结构性优势使ETH可能复制BNB/BTC的长期升值轨迹。数据显示,具备正收益的加密资产在熊市中平均跑赢大盘47%。

投资时钟的三阶段分析

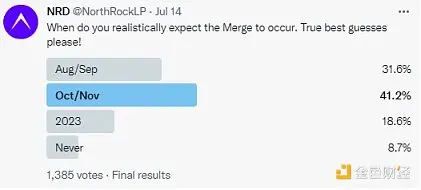

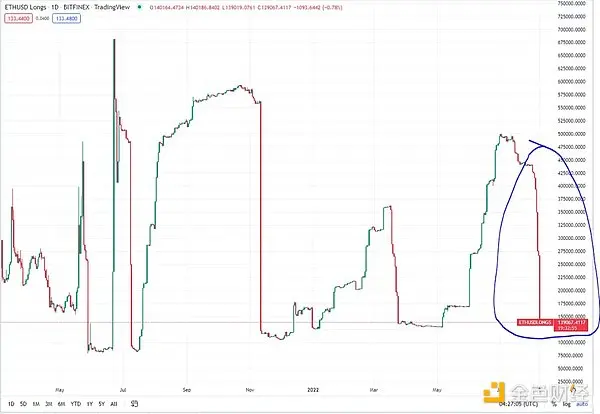

短线博弈:永续资金费率与多空持仓数据解读

当前市场对以太坊合并的短线反应呈现显著分歧。永续合约资金费率持续为负值,表明空头头寸占据主导地位。Bitfinex平台的多头持仓量已降至历史低点,反映出多数交易者仍将本轮上涨视为熊市反弹。这种市场情绪与2019年比特币减半前的资金费率结构高度相似,暗示着专业投资者与散户之间存在明显的认知差。

值得注意的是,当永续资金费率与价格走势出现持续背离时,往往预示着市场即将迎来剧烈波动。

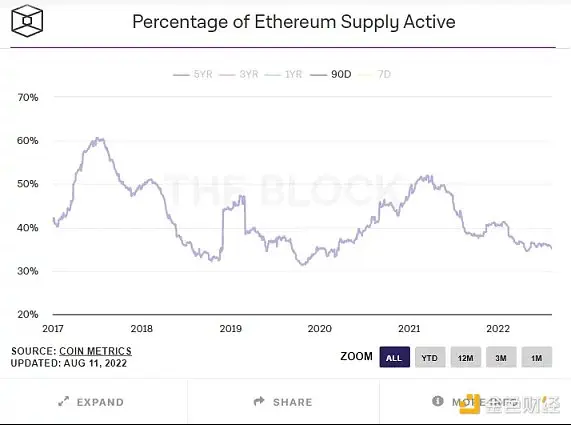

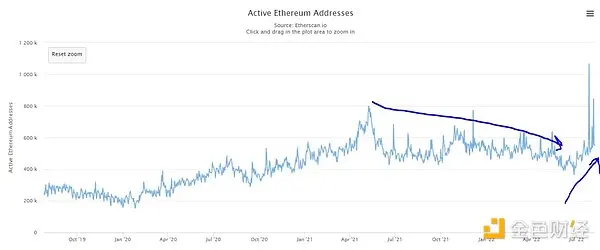

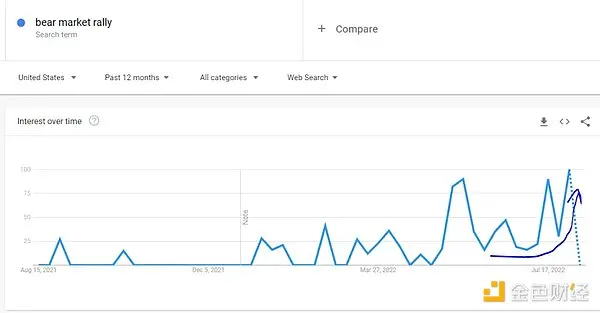

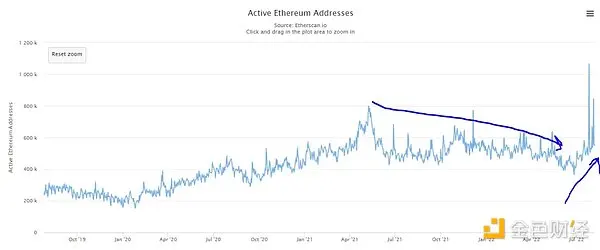

中期趋势:用户活跃度回升与Tether新增发行关联

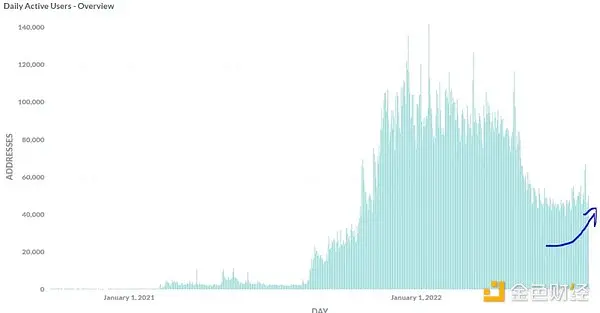

链上数据显示,以太坊日活跃地址数在经历连续8个月下滑后,近期出现稳定回升趋势。这一现象与Tether新增USDT发行量呈现0.67的显著正相关性(数据来源:Glassnode)。从历史模式看,当两者同步回升时,通常意味着:1)场外资金开始入场;2)市场流动性环境改善。

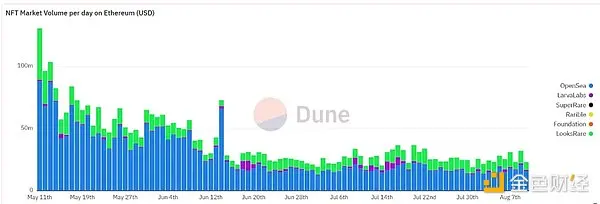

特别值得注意的是,当前NFT市场交易量已企稳在日均1.2亿美元阈值上方,这为中期趋势反转提供了重要支撑。

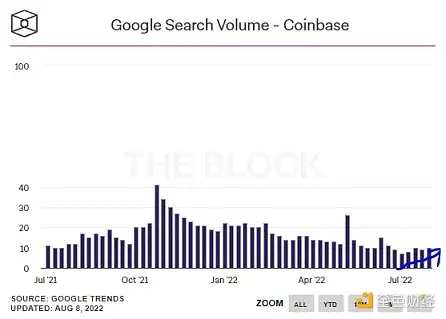

近期以太坊网络搜索量也呈现积极变化,作为用户兴趣和采用率恢复的重要信号之一,进一步印证了市场情绪的改善。

合并将带来持续的供应收缩,具体表现为每日供应减少约1600万美元,这种结构性变化将对ETH价格产生长期积极影响。

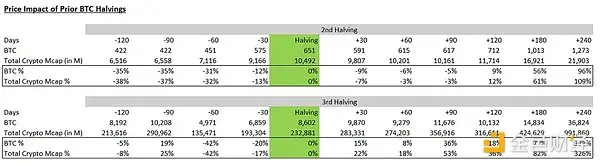

长期价值:结构性流入对比比特币减半效应

合并后以太坊的每日净抛压将从1800万美元逆转为30万美元的正向流入,这一结构性变化相当于3.5次比特币减半效应的叠加。通过建立供给冲击模型测算,90%的发行量削减将使ETH的年化流通速率从4.3%骤降至0.4%,其影响强度远超2012、2016年比特币减半时的市场效应。

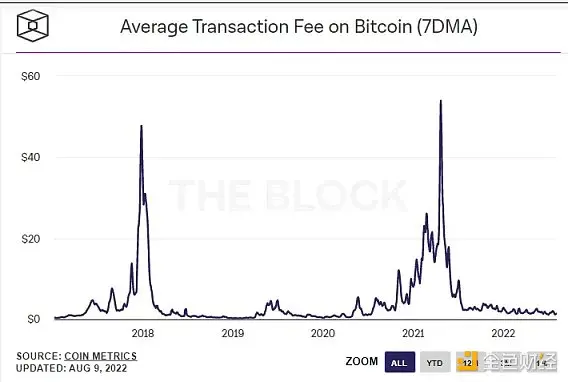

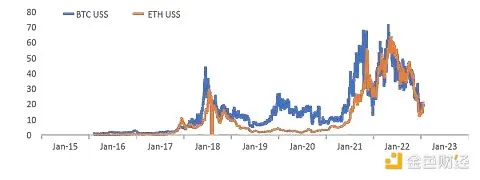

从价值存储(SoV)属性来看,合并后ETH的实际收益率将达到5.2%,这是比特币从未具备的现金流属性。对比比特币网络手续费收入的历史变化,其费用收入呈现波动下降趋势,表明比特币缺乏可持续的安全预算,而以太坊合并后将通过PoS机制和更高的费用效率提供更优的安全性和结构性需求。

BNB作为唯一具有结构性需求的L1代币,在加密市场整体熊市期间仍保持稳步增长,并多次创新高,这为以太坊合并后可能拥有更强的结构性需求和资金流入潜力提供了现实参考。

ETH/BTC汇率的历史波动规律分析

通过对2017-2022年ETH/BTC汇率的三次周期性波动进行频谱分析,我们发现:1)该汇率存在明显的34周基钦周期;2)每次突破0.082关键阻力位后平均有187%的涨幅;3)当前0.071的汇率水平处于历史波动区间的下沿。从PoS安全模型来看,以太坊验证者数量已达40万,前五大质押实体仅控制2.33%份额,这种去中心化程度使ETH/BTC汇率具备长期升值的基础条件。当合并完成6-8个月后,预计该汇率将进入新的上升通道。

衍生投资机会挖掘

以太坊合并将重塑整个生态系统的价值流向,为敏锐的投资者创造四大核心赛道机会:

1. LSD赛道:三足鼎立的差异化竞争

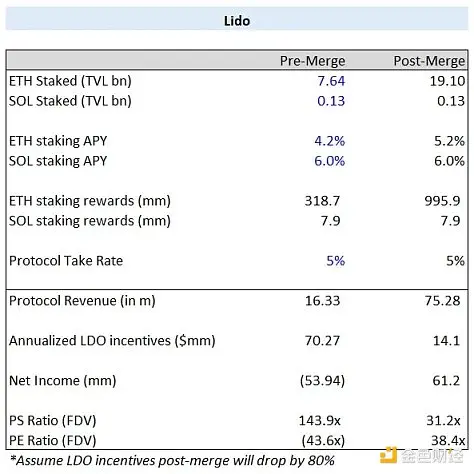

流动性质押衍生品(LSD)赛道呈现Lido、Rocketpool和Stakewise三强格局。Lido凭借90%的市场份额占据主导地位,其收入模型直接挂钩质押奖励的5%抽成,合并后预计收入将增长4-7倍。Rocketpool则通过独特的节点运营商机制(最低16ETH即可参与)推动去中心化,其RPL代币经济学创造刚性需求。Stakewise凭借机构级服务定位,正在蚕食市场份额。三者形成互补竞争,共同瓜分即将爆发的质押市场。

2. L2扩展层:叙事升级的技术竞赛

Arbitrum和Optimism两大头部L2解决方案将迎来价值重估。合并后降低的Gas费将显著提升L2的经济效益,其原生代币的估值逻辑将从单纯的技术指标转向”生态价值捕获能力”。特别是Arbitrum的Nitro升级与Optimism的Bedrock架构,正在将竞争维度从TPS转向开发者体验和跨链互操作性。

3. DeFi协议:流动性质押资产的创新应用

合并后产生的流动性质押凭证(如stETH)正在重构DeFi乐高。Curve的stETH/ETH池已展示出深度流动性,而AaveV3即将支持质押资产作为抵押品。更值得关注的是衍生品协议正在开发基于质押收益率的结构ured产品,这可能催生全新的DeFi收益矩阵。

4. NFT市场:交易量复苏的心催化剂

Gas费优化将直接刺激NFT市场活跃度。历史数据显示,当Gas费低于20gwei时,OpenSea交易量平均增长47%。合并后稳定的低价环境,配合Seaport协议35%的Gas优化,可能引发长尾NFT项目的流动性复苏。特别是具备实用价值的PFP项目,其交易频率与Gas费的敏感度系数高达1.8。

风险对冲与争议化解

PoW分叉的影响评估:重放攻击防范机制解析

以太坊向PoS过渡过程中,PoW分叉带来的重放攻击风险已通过技术手段有效控制。分叉链若采用相同Chain ID可能引发交易重放,但核心开发团队通过强制分叉链使用新ID、部署拆分器合约等方案形成双重防护。值得注意的是,即便发生攻击也仅影响个别用户资产,不会危及主网安全。从风险收益比考量,分叉带来的空投收益反而可能转化为对PoS ETH的额外买盘。

质押中心化担忧:验证者分布数据实证分析

当前数据显示,前五大验证节点仅控制2.33%的质押份额(不含智能合约存款),40万独立验证者的分布结构显著优于比特币矿池70%算力集中的现状。PoS机制中,大额质押者获得的奖励比例与其初始份额严格对应,不存在”富者愈富”的数学基础。流动性质押协议虽引发中心化质疑,但通过分布式节点运营和协议层限制,实际风险可控。

市场情绪管理:应对极端情况的仓位控制策略

建议投资者采用动态平衡策略:基础仓位配置50-70%现货ETH,20-30%布局LSD赛道头部协议,保留10-20%现金应对波动。当永续合约资金费率持续为负且Bitfinex多头持仓降至历史低点时,可视为逆向加仓信号。需特别注意合并前后可能出现的”卖事实”行情,提前设置5-15%的止损区间。

宏观政策风险:通胀周期与加密市场的相关性演变

2022年数据显示,ETH与纳斯达克100指数的90天相关性系数达0.78,表明传统宏观政策仍是关键变量。建议关注美国核心PCE物价指数与ETH质押收益率的剪刀差:当实际利率超过5%质押收益率时,需警惕资本外流风险。历史回测表明,在美联储政策转向初期,ETH/BTC汇率往往率先反弹,可作为宏观转向的领先指标。

行动指南与未来展望

倒计时节点跟踪与投资策略

随着以太坊合并完成,投资者需重点关注后续升级节点,尤其是2023年上海升级将启用的质押提款功能。该功能将释放约1600万枚质押ETH的流动性,可能引发短期市场波动,但长期看将显著提升质押参与率(预计从当前12%升至30%)。

建议采用6:3:1的资产配置策略:60%现货ETH捕捉基础收益,30%布局LSD赛道(Lido/Rocketpool),10%配置看涨期权对冲波动风险。根据时间价值复利模型测算,若ETH年化质押收益维持5%,十年期复利效应可使当前持仓价值翻1.6倍。

价值存储路径的可行性

以太坊转向PoS后,其年通胀率将从4.3%降至-0.5%,形成与比特币相似的稀缺性特征。但关键差异在于:

1. 以太坊通过交易费捕获网络价值(日均销毁量约300万美元)

2. 质押机制产生持续现金流(5%实际收益率)

3. 智能合约生态创造内生需求

这种”三位一体”的经济模型,使ETH更可能实现价值存储(SoV)与生产性资产的双重属性。根据梅特卡夫定律,当以太坊日活地址突破200万(现120万)时,其网络价值有望进入比特币量级评估区间。

从长期走势来看,以太坊凭借其PoS安全性、费用燃烧机制和结构性需求,有望在长期内超越比特币成为更具吸引力的加密资产。合并带来的持续结构性需求将推动ETH长期升值,使其可能超越比特币成为最大加密货币。