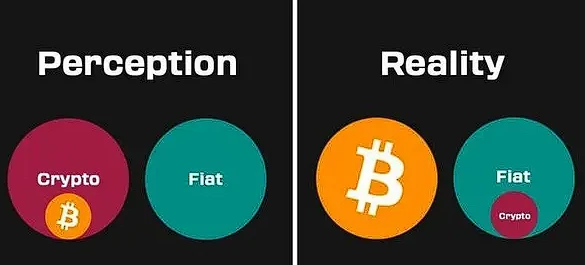

想象一下,当你第一次看到"加密货币"这个词时,脑海中浮现的是不是一串相似的数字货币形象?比特币、以太坊、狗狗币...它们看起来似乎只是同一种技术的不同版本。这正是整个加密行业希望你相信的叙事,但真相远非如此。

比特币与其他加密货币的本质区别,就像建造新船和修补旧船的区别。的金融体系如同一艘漏水的船,大多数加密货币项目在向你兜售更好的水桶或更漂亮的船饰,而比特币则是在打造一艘全新的、不会漏水的大船。这个根本性的差异,却被行业有意无意地模糊化了。

更令人警惕的是,这种混淆已经成为加密行业最大的认知陷阱。当人们将比特币与其他加密货币混为一谈时,实际上忽略了比特币作为货币体系革命者的本质,而其他项目本质上仍是在现有体系内牟利的商业行为。本文将揭示这一关键区别,带你看清货币革命的核心真相。

在加密货币行业精心编织的营销迷雾中,比特币被刻意包装成与普通加密货币无异的存在。然而这种归类掩盖了一个根本性差异:比特币旨在彻底重构货币体系,而其他项目不过是现行金融漏洞中的套利工具。

主流加密货币项目通过将比特币纳入"加密货币"这一模糊类别,成功模糊了两者的本质区别。这种营销策略让投资者误以为所有数字资产都遵循相同逻辑,而实际上比特币与其他项目在目标上存在根本对立——前者试图建造全新的货币方舟,后者则在修补旧系统的漏洞中牟利。

用漏水船的比喻可以清晰呈现这种系统性差异:当以太坊、Cardano等项目向用户兜售更精美的水桶(交易速度)或更华丽的船饰(营销噱头)时,比特币正在物理定律基础上重建一艘不会漏水的船。这种差异不是技术路线的分歧,而是对货币本质理解的本质不同——是要在旧体系内分一杯羹,还是要创造不受人为干预的绝对稀缺性。

加密货币帝国的真面目:披着代码外衣的华尔街

解构主流加密项目的公司化运作模式

仔细观察主流加密货币项目,你会发现它们本质上与传统公司无异。这些项目拥有CEO、营销团队、实体总部和决策董事会,完全遵循公司化运作模式。以太坊由以太坊基金会运营,Cardano由创始人Charles Hoskinson主导,Solana则由Solana基金会管理。它们虽然打着"去中心化"的旗号,实则与传统科技公司如出一辙,唯一的区别在于它们发行的是代币而非股票。

以太坊/Cardano/Solana的中心化治理实证

以太坊的运作方式最具代表性。当它从工作量证明转向权益证明时,这一重大决策并非由社区投票决定,而是由以太坊基金会及其创始人Vitalik Buterin主导。类似地,Cardano和Solana的发展方向也完全由其创始团队掌控。这些项目虽然声称去中心化,但实际上所有关键决策都集中在少数人手中,与真正的去中心化理念相去甚远。

代币即股权的本质:缺乏法律保障的投资风险

购买这些加密货币代币,本质上相当于投资一家初创公司,但却没有任何法律保障。项目方可以随时改变发展方向,甚至完全放弃项目,而投资者对此无能为力。就像Facebook突然转型Meta可能导致股东利益受损一样,加密货币项目同样存在这种风险。更危险的是,这些"公司"不受证券法规约束,投资者几乎没有任何追索权。当创始人做出利己决策时,代币持有者只能被动承受损失。

去中心化迷雾:谁在裸泳?

揭穿伪去中心化:数据库备份≠权力去中心

许多加密货币项目声称实现了"去中心化",但实际只是将数据库副本存储在合作伙伴的电脑上。这就像一群朋友互相保管俱乐部规则的副本,却声称实现了去中心化。本质上,这只是一个拥有良好备份系统的公司,而非真正的权力分散。

比特币的绝对准入自由 vs 其他项目的财富门槛

比特币实现了真正的去中心化:任何人都可以随时参与网络,无需任何人的许可。你只需要下载软件就能成为网络的一部分,没有审批流程,没有财富门槛。相比之下,要在以太坊上成为验证者,你需要持有价值5万到10万美元的ETH代币,这直接将全球99%的人口排除在外。

5万美元ETH验证门槛背后的阶级固化

这种高门槛验证机制导致了一个讽刺的结果:能够参与验证的往往是机构和富人群体,而这些人恰恰是传统金融体系的既得利益者。这种设计实际上复制了现有金融体系的阶级固化问题,与去中心化的初衷背道而驰。比特币则通过廉价硬件即可参与网络验证的设计,真正实现了金融民主化。

比特币之所以成为数字时代的革命性货币,源于其四大核心特质:

数学刚性:比特币总量恒定为2100万枚,这一规则被写入底层代码且无法更改。不同于政府可以随意增发法币,或加密项目团队能擅自调整代币供应量,比特币的稀缺性由数学算法保证,彻底杜绝了人为操控的可能性。

参与民主:任何人都能用普通电脑运行比特币节点,参与网络验证。这种低门槛设计(仅需价值数百美元的硬件)确保了系统的真正去中心化,与以太坊等要求数万美元质押门槛的项目形成鲜明对比。

无政府架构:比特币没有CEO、总部或董事会。中本聪消失后,系统完全依靠代码规则自治。任何协议升级都需要全球社区达成共识,这种机制使得比特币在14年间始终保持稳定,避免了中心化团队的主观决策风险。

物理安全:通过工作量证明机制,比特币将电力转化为网络安全。攻击者需要掌控全网51%算力才能篡改交易,其成本远超潜在收益。这种基于物理世界的能源消耗,构建了数字世界中最坚固的信任基石。

能源战争:比特币耗电的革命性意义

比特币的能源消耗常被误解为浪费,实则这是构建数字绝对真理的必要成本。每10分钟,全球计算机通过数学竞赛来验证和记录比特币交易,这种工作量证明机制创造了一个不可篡改的账本系统。

与银行系统依赖物理安全(如金库、安保)和人为干预(如冻结账户、撤销交易)不同,比特币通过消耗真实电力来确保网络安全。要攻击比特币网络,攻击者需要付出比收益更高的电力成本,这在物理上形成了天然的防御屏障。

这种能源消耗实际上是在数字世界建立信任基石。银行可以人为更改交易记录,而比特币的交易一旦确认就永久不可逆。其他加密货币依赖少数富有的验证者,比特币则通过能源消耗实现了真正的去中心化安全。

比特币的设计哲学体现了"慢即是快"的智慧。其主网被设计为数字金库,优先考虑稳定性而非交易速度,每秒仅处理约7笔交易,确保每笔交易都像金库间转移金条般安全可靠。

为解决支付效率问题,比特币采用分层架构,闪电网络作为第二层解决方案实现了即时支付功能。这种架构就像在坚固的地基上建造快速便捷的房间,既保持了基础层的安全性,又满足了日常交易需求。

相比之下,追求速度优先的Solana等区块链多次出现网络崩溃,暴露了安全性与速度之间的根本矛盾。比特币14年来从未宕机的记录证明,在货币系统设计中,稳定性远比速度更重要。这种设计哲学确保了比特币作为价值存储的可靠性,而分层解决方案则兼顾了支付效率需求。

监管困局:当国家机器遭遇无政府代码

加密公司受监管的可操作性:有形实体追责

监管机构对大多数加密项目的管控相对直接,因为这些项目本质上仍是公司化运作。美国证券交易委员会(SEC)可以针对以太坊基金会采取法律行动,传唤Cardano的高管,或关闭Solana的开发团队——这些实体都拥有明确的办公场所、员工和管理层结构,完全符合传统企业的追责逻辑。

比特币的幽灵特性:无总部/无CEO的抗审查

比特币则呈现出完全不同的监管图景。这个网络既没有注册地址,也不存在可以被传唤的CEO,更找不到能够关闭的"总部"。它只是运行在全球无数计算机上的开源软件,其抗审查特性与电子邮件或互联网协议类似。这种架构使得监管机构不得不承认比特币的特殊性,通常将其归类为"数字黄金"而非公司证券。

法定货币地位认证:萨尔瓦多案例的启示

部分国家已开始从法律层面承认比特币的货币属性,萨尔瓦多甚至赋予其法定货币地位——这种认可从未发生在任何企业发行的加密货币代币上。这个案例揭示了国家机器对两类数字资产的本质区分:将中心化项目视为商业实体,而将比特币视为新型货币系统。

网络效应铁律:用户/安全/应用的正向循环

比特币的成功遵循一个简单而的逻辑:网络效应。随着用户数量增长,网络安全性随之提升,进而吸引更多开发者构建应用,形成正向循环。这种自我强化的机制让比特币在众多加密货币中脱颖而出。数据显示,比特币拥有最多的活跃地址、最高的算力保障和最丰富的应用生态。这就像黄金在历史上自然成为货币首选一样,比特币正在数字世界复制这一过程。

机构投资者的选择:从投机到储值的转变

机构投资者的态度转变揭示了比特币的本质差异。最初,他们将加密货币视为投机工具,交易各种代币追求短期收益。但随着认知深入,大型基金和上市公司逐渐将比特币作为长期储值手段。MicroStrategy、特斯拉等企业选择将比特币纳入资产负债表,而非其他加密货币。这种转变印证了比特币作为"数字黄金"的独特地位——它正从交易标的演变为价值存储工具。

历史镜鉴:黄金霸权与比特币数字霸权的相似性

回顾货币史,黄金的统治地位并非政府强制,而是市场自然选择的结果。比特币展现出相似的演进路径:它不依赖任何权威背书,而是通过数学规则和网络共识获得价值。就像黄金因稀缺性和可分割性成为跨文明货币一样,比特币凭借2100万枚的固定供应量和完美可分割性,正在建立数字时代的货币霸权。这种去中心化的演进方式,使其比任何由公司运营的加密货币都更具持久生命力。

在金融世界的十字路口,我们每个人都面临着一个根本选择:继续被传统货币体系束缚,还是拥抱真正的货币主权。这个选择始于认知升级——从盲目追逐市场热点到深刻理解货币本质的转变。

加密货币市场存在一个严重错配:大量投机资金涌入各种山寨币项目,却忽视了比特币作为长期价值存储的独特地位。这种错配本质上反映了人们对货币本质的误解。大多数投资者将比特币与其他加密货币混为一谈,却忽略了前者是重建货币体系的革命性尝试,后者只是现有金融体系的衍生品。

财富正在经历一场静默的再分配。那些沉迷于短期投机的人,正在将财富转移到理解比特币长期价值的人手中。这种转移不是通过强制,而是通过认知差异自然发生的。

现在是采取行动的时刻。你可以选择主动发起认知革命,深入理解比特币背后的货币原理;或者被动接受营销收割,成为金融体系中的又一个牺牲品。这场货币主权之争,胜负早已不在于技术优劣,而在于认知深浅。