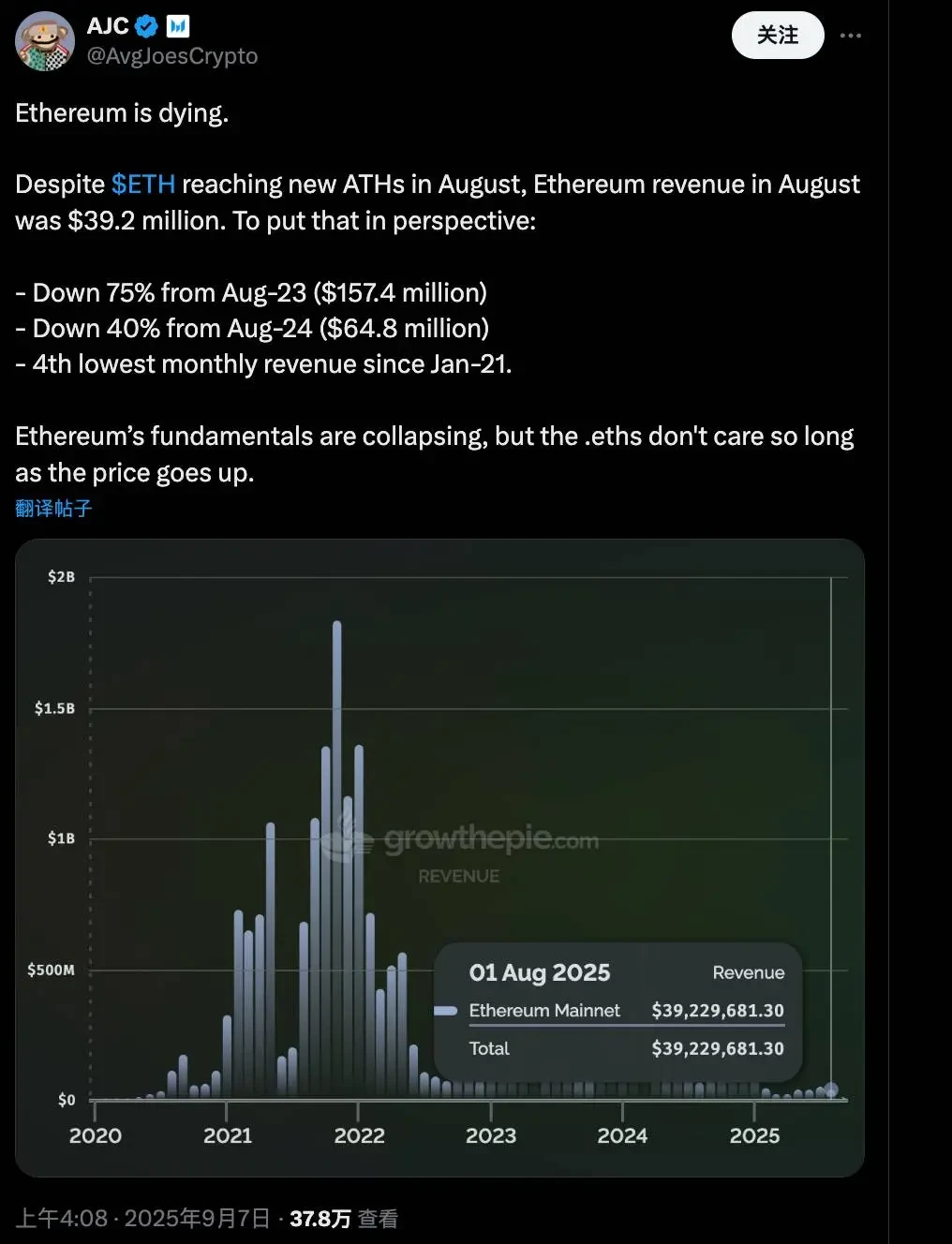

以太坊主网收入大幅下滑75%,引发了加密社区的激烈讨论。尽管ETH价格在8月创下新高,但网络收入却跌至3920万美元,为2021年1月以来的第四低水平。

这一现象在牛市背景下显得尤为突出,促使人们重新审视以太坊生态的健康状况和未来走向。

支持者认为,收入是衡量Layer1网络健康的核心指标,暴跌可能意味着用户对主网区块空间的需求正在萎缩,进而威胁ETH的通缩机制和长期价值。而反对者则强调,以太坊的定位更接近“加密经济体”而非科技公司,收入下降反而是生态成功的表现——低费用促进了Layer2的繁荣和更广泛的采用,符合Vitalik“数字石油”的愿景。

这场争论不仅涉及收入数据的解读,更触及以太坊的根本定位:是继续作为高费用的执行层,还是转型为低成本的全球结算层?本文将从正反双方的核心论点出发,分析收入暴跌背后的生态转型之争,并探讨以太坊在牛市中的价值重构机遇。

收入暴跌=网络衰亡?硬核数据派的末日预言

AJC核心论点:收入是L1健康度的核心指标

Messari 企业研究经理 AJC 指出,尽管 ETH 价格在8月创下新高,但以太坊当月收入仅为3920万美元,同比2023年8月的1.574亿美元下降了75%,同比2024年8月的6480万美元下降了40%。这是自2021年1月以来以太坊历史上第四低的月收入水平。AJC 强调,收入是评判L1健康度的核心指标,因为收入主要来自交易费用和区块空间使用费,直接反映用户对链的实际需求。他认为,收入趋向零意味着用户对主链的需求在萎缩,即使 L2 生态繁荣,整个网络也缺乏足够的新增用户来支撑 L2 的用量。

通缩机制受威胁:销毁量减少导致ETH供给压力

赞成者的逻辑在于,收入以 ETH 形式收取并销毁,这直接推动 ETH 的通缩机制。如果收入崩盘,销毁量减少,以太币供给压力增大,长期价值就难以维持。上个牛市周期,以太坊社区曾以高收入证明“区块空间溢价”和网络需求旺盛,如今情况反转,被视为需求驱动力的真实崩塌。价格短期可以靠投机拉高,但脱离基本面迟早会回归现实,这一规律在其他加密基础设施项目中已多次应验。

历史对比揭示需求崩塌:区块空间溢价叙事破灭

历史数据显示,以太坊收入大幅下滑并非偶然,而是需求崩塌的直接体现。AJC 和其他赞成者认为,收入下降照出了 ETH 牛市泡沫下的隐患,尽管这一观点可能因忽略其他生态指标(如链上活跃度)而显得偏颇,但收入作为核心衡量标准,其重要性不容忽视。

主流金融工具化对网络定位的冲击

今年币股玩法流行后,SBET 和 BMNR 争相储备 ETH,主流金融和华尔街开始将 ETH 变成做大财务杠杆的工具。这种工具化趋势对以太坊的网络定位造成冲击,使其更像一面利他的旗帜,但自身却破洞累累。收入下降是否意味着网络衰退,社区看法各异,但数据派认为,这是网络健康度的重要警示信号。

反对派怒怼:谁说收入下滑是坏事?这才是真正的加密精神!

针对以太坊主网收入暴跌的悲观论调,反对派阵营提出了截然不同的解读。他们认为,将以太坊视为追求收入最大化的科技公司是一种根本性的认知错误,以太坊本质上是一个加密经济体,其核心价值并非来自财务报表上的收入数字。

从定位来看,以太坊更接近于一种无弹性供给的商品或新兴数字国家。正如Bankless联合创始人David Hoffman所比喻的,以太坊如同早期的新加坡或深圳——关键不在于征收多少税款,而在于能否拉动整体经济增长和基础设施建设。

这种视角下,收入下降反而是设计成功的积极信号,因为低费用能够显著降低用户门槛,促进更广泛的生态采用。

这一观点实际上根植于Vitalik Buterin的早期愿景。以太坊白皮书中将ETH定义为网络的"加密燃料",常被比作数字石油,其价值应由供需动态决定,而非像企业那样依赖季度营收。高费用已被证明会产生反网络效应,抑制用户参与,因此主网收入降低反而有利于生态健康发展。

2024年Dencun升级后,L2解决方案的大规模采用确实导致了主网收入转移,但这恰恰创造了更大的价值空间。低费用环境使得DeFi、NFT和机构级应用能够吸引更多用户,Base和Arbitrum等L2的繁荣正是以太坊生态扩张的明证。

数据层面也提供了有力支撑:稳定币总市值的60%以上仍锚定在以太坊上,链上活跃度指标持续向好,甚至获得美国财政部长的高度关注。这些事实都与"网络衰退论"形成了鲜明对比。正如风险投资主管Tom Dunleavy所指出的,L1高收入反而可能成为生态增长的绊脚石;而交易员Ryan Berckmans则用实际数据反问:在这些积极指标面前,何来衰退之说?

反对派强调,以太坊正在经历从执行层向全球结算层的战略转型,这种演变必然伴随收入模式的改变。真正的加密精神不在于短期收入最大化,而在于构建一个开放、可及且充满活力的数字经济体。

L2崛起是福是祸?主网与扩展层的相爱相杀

2024年Dencun升级后,以太坊生态格局发生显著变化。Layer2扩展方案如Base和Arbitrum快速发展,承接了大量主链交易负载,导致主网交易费用大幅降低。这种生态迁移虽然造成主网收入缩水,却为用户提供了更低成本的使用环境。

这种转变形成了一个有趣的悖论:主网通过让利促进了整个生态规模的扩张。低费用门槛吸引了更多用户参与DeFi、NFT等应用,推动了L2网络的繁荣发展。从战略角度看,以太坊正在从执行层向结算层转型,这种转变类似于互联网从拨号时代向宽带革命的演进。虽然表面收入下降,但整个生态系统的价值空间得到了扩大。

然而,L2用量的增长主要来自现有用户的迁移,而非真正的新增用户。这意味着虽然L2网络交易量增加,但整个生态系统的用户基础并未显著扩大。这种缺乏新用户支撑的增长模式,成为以太坊生态持续健康发展的潜在挑战。

估值逻辑大撕裂:科技股VS全球结算层

正方视角:收入崩盘预示牛市泡沫破裂风险

支持者认为,收入是衡量L1健康度的核心指标。以太坊主网收入暴跌75%,意味着用户对主链区块空间的需求正在萎缩。这不仅威胁到ETH的通缩机制——因为收入减少导致销毁量下降,供给压力增大,还反映出需求驱动力的真实崩塌。在上一轮牛市中,高收入曾是“区块空间溢价”的证明,如今情况反转,警示短期牛市可能隐藏泡沫破裂风险。如果仅依赖价格投机而脱离基本面,价值回归将是必然结局。

反方主张:多指标叙事更应关注生态依赖度

反对者则强调,将以太坊类比为追求收入最大化的科技公司是一种根本性误判。以太坊的本质是加密经济体或无弹性供给商品,其价值应通过多维度指标评估,而非单一收入数据。例如,稳定币总市值的60%以上依托于以太坊,链上活跃度持续向好,且受到主流机构关注。

这些迹象表明,生态依赖度和网络效应才是更重要的估值基础。低费用环境反而有利于吸引新用户,促进DeFi、NFT及机构应用的广泛采用。

转型阵痛解析:从执行层向结算层的战略跃迁

以太坊正处于关键转型期:从执行智能合约的忙碌平台,转向承担全球结算层角色的基础设施。Dencun升级后,L2扩展方案(如Base、Arbitrum)承接了大量主网负载,导致收入向扩展层转移。这种变化虽造成主网收入下降,实则是以短期让利换取生态规模的整体扩张。主网功能聚焦于安全和结算,而L2负责高效执行,二者协同放大网络的总价值。

历史类比:拨号时代→宽带革命的价值重构

这一转型可与互联网的发展历程类比:早期拨号上网时代,运营商依赖每用户收费获得收入,而宽带普及后,单用户收入下降,但整个数字经济的规模却实现指数级增长。同样,以太坊主网收入的降低,并非衰退信号,而是为更大规模的生态繁荣创造条件。L2的崛起不是在剥夺主网价值,而是在强化以太坊作为底层结算层的战略地位,为下一阶段加密经济的大规模采用奠定基础。

加密世界独一份:为何只有以太坊引发如此激辩?

以太坊之所以成为加密世界中争议的焦点,与其独特的网络效应、愿景复杂性和生态承载力密切相关,而这场围绕收入暴跌的辩论,恰恰揭示了其作为核心基础设施的深层价值重构机遇。

网络效应验证:比特币无需讨论收入的底层逻辑

与比特币早已确立的数字黄金和价值存储定位不同,以太坊作为智能合约平台,其价值更多依赖于网络使用和生态活跃度。比特币几乎无需讨论“收入”,因为其核心叙事是稀缺性和安全性,而非交易费用或区块空间需求。而以太坊的估值逻辑更复杂,既包含资产属性,也包含平台效用,这使得“收入”成为衡量其网络健康度的重要指标之一。

愿景复杂度决定争议性:数字石油VS价值存储

以太坊被社区广泛比喻为“数字石油”,其代币ETH被视为驱动去中心化应用的燃料。这种商品属性使其估值更依赖供需动态,而非传统企业的收入报表。相比之下,比特币的定位清晰且单一,争议自然较少。以太坊承载的不仅是价值存储功能,还包括DeFi、NFT、DAO等多元生态,其愿景的宏大多样性注定会引发更广泛讨论。

生态承载力检验:DeFi/NFT/机构应用的多维需求

以太坊的独特之处在于其必须同时满足多层次需求:既要作为底层结算层保障安全,又要通过L2扩展支持高频低成本的用户交互。收入下降的背后,实质是生态结构转型——主网将执行负载转移至L2,自身转向更专注的结算角色。这种转变在比特币网络中并不存在,因此也只有以太坊会面临“收入是否代表衰退”的拷问。

牛市转折点猜想:争议背后的价值重构机遇

这场争论恰恰说明,以太坊正处在一个关键转折点:从追求单链收入最大化转向生态规模最大化。正如互联网从拨号付费走向宽带免费,表面收入下降却带来了整体经济规模的指数级增长。以太坊是否正在经历类似的价值跃迁?其争议性不仅源于现状,更源于未来可能带来的范式重构——而这正是比特币因其静态定位所无法引发的讨论。