深夜两点的电话会议,已经成为传统金融从业者的新常态。在北京西城区一间略显陈旧的四合院里,一位从业十余年的券商老将正处理着监管合规与项目排期的事务,眼角泛红却语气平静。这位见证过金融危机的资深人士,如今将目光投向了整个行业曾经认为"不靠谱"的领域——加密货币。

这并非2025年才开始的转变。回溯历史,Robinhood在2018年就悄然上线了比特币和以太坊交易功能,当时只是作为产品线的补充。令人意外的是,这个未被重点宣传的功能在几年后迎来爆发式增长。最新数据显示,加密货币交易已贡献Robinhood超过35%的净收入,交易量激增455%,推动公司逐步转型为数字资产交易平台。

Robinhood的成功并非源于技术突破,而是顺应了用户的交易习惯。这一案例让传统金融机构意识到,加密货币已从边缘业务成长为不可忽视的市场。2025年,包括嘉信理财、摩根士丹利、摩根大通和渣打银行在内的金融巨头纷纷宣布进军加密领域,它们手握数十万亿美元的资产规模,正以传统金融的合规框架重塑加密交易格局。

这场变革正在深刻改变金融行业的权力结构。当传统金融机构带着监管许可和庞大用户基础入场时,加密交易平台长期掌控的"资产入口"角色正被逐步夺回。这不仅是业务模式的竞争,更是两个金融世界运行逻辑的碰撞。

Robinhood的转型案例

Robinhood的加密货币业务发展堪称传统金融转型的经典案例。2018年,这家以"零佣金炒股"闻名的平台低调上线了比特币和以太坊交易功能,用户无需理解区块链技术就能像买卖股票一样交易加密货币。这一看似简单的产品创新,在随后几年展现出惊人的爆发力。

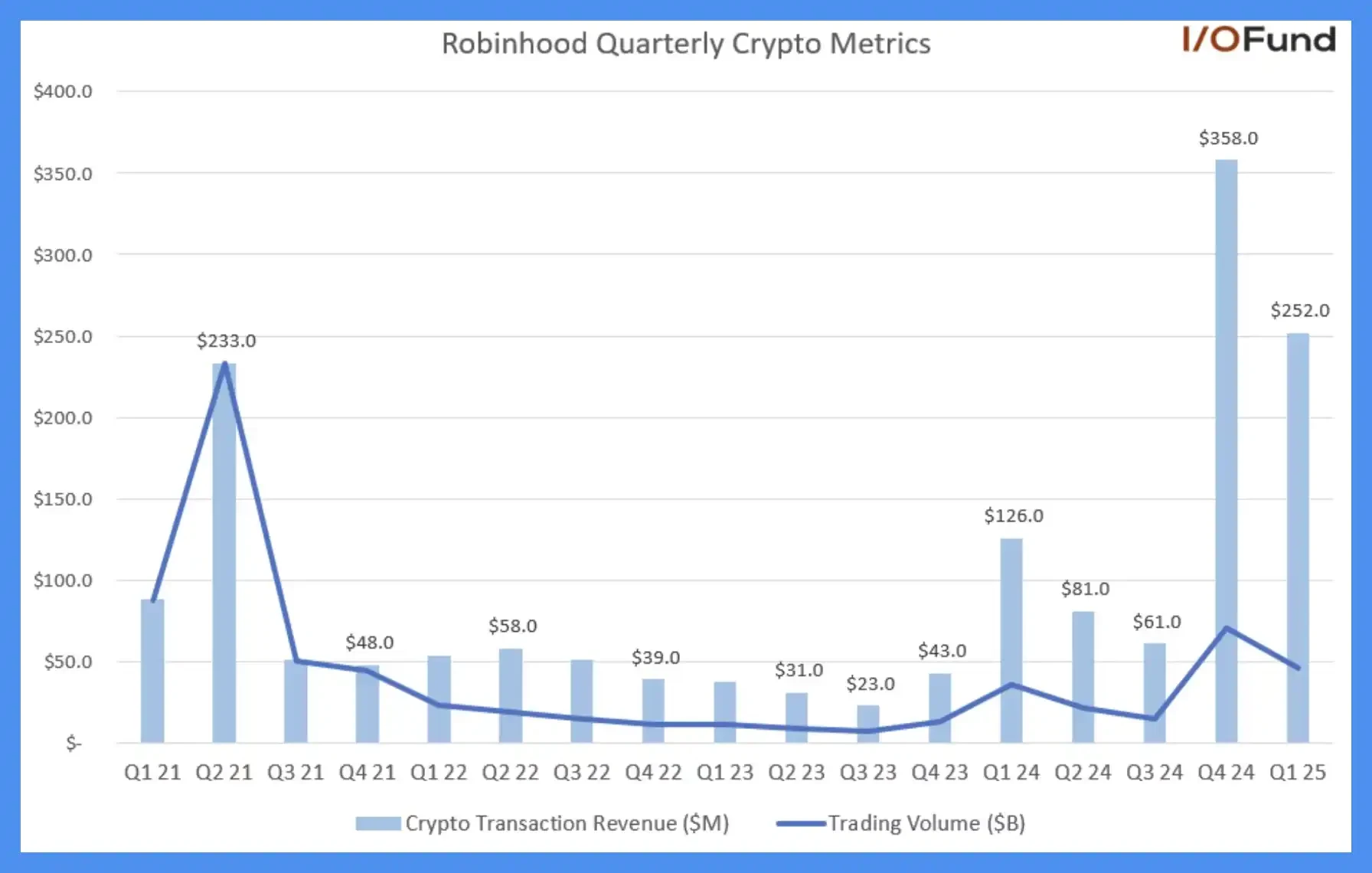

数据显示,2025年第一季度,加密货币业务为Robinhood贡献了超过27%的总收入,交易收入同比翻倍至2.52亿美元。而在前一个季度,加密货币更是贡献了35%以上的净收入,交易量激增455%至3.58亿美元。

值得注意的是,Robinhood的成功并非源于技术突破,而是精准把握了用户需求。平台没有刻意强调Web3叙事,而是将加密货币交易无缝融入用户熟悉的股票交易界面。这种"用户习惯驱动"的转型逻辑,让加密货币从边缘业务逐步成长为公司的核心增长引擎。

随着业绩的持续爆发,Robinhood逐步完成了从传统券商向数字资产交易平台的转型。这一案例证明,当传统金融机构真正理解并顺应用户需求时,完全可以在加密货币领域实现弯道超车。

传统金融巨头的布局

2025年,传统金融巨头们不再满足于旁观加密货币市场,而是纷纷躬身入局,开启了从试探到全面布局的战略转型。

嘉信理财集团作为全球最大的零售券商之一,在2025年3月宣布将在一年内开放现货比特币交易服务,这一决定标志着传统金融机构正式接纳加密货币的重要里程碑。这家管理着超过10万亿美元资产的金融巨头,其入场无疑为加密货币市场注入了强大的信心。

两个月后,华尔街顶级投行摩根士丹利宣布计划将BTC与ETH接入其交易平台E*Trade,为散户投资者提供直接交易通道。这一战略布局不仅拓展了以太坊在传统金融领域的应用场景,更显示出金融机构对主流加密货币的全面认可。

值得注意的是,长期对加密货币持批评态度的摩根大通也在2025年5月转变立场,宣布允许客户购买比特币。这家美国资产规模最大的银行的立场转变,反映出传统金融界对数字资产价值的重新评估。

2025年7月,深耕新兴市场的渣打银行宣布面向机构客户开放比特币与以太坊现货交易服务,展现了其布局全球加密交易的野心。这些金融巨头的集体行动,正在重塑加密货币市场的格局。

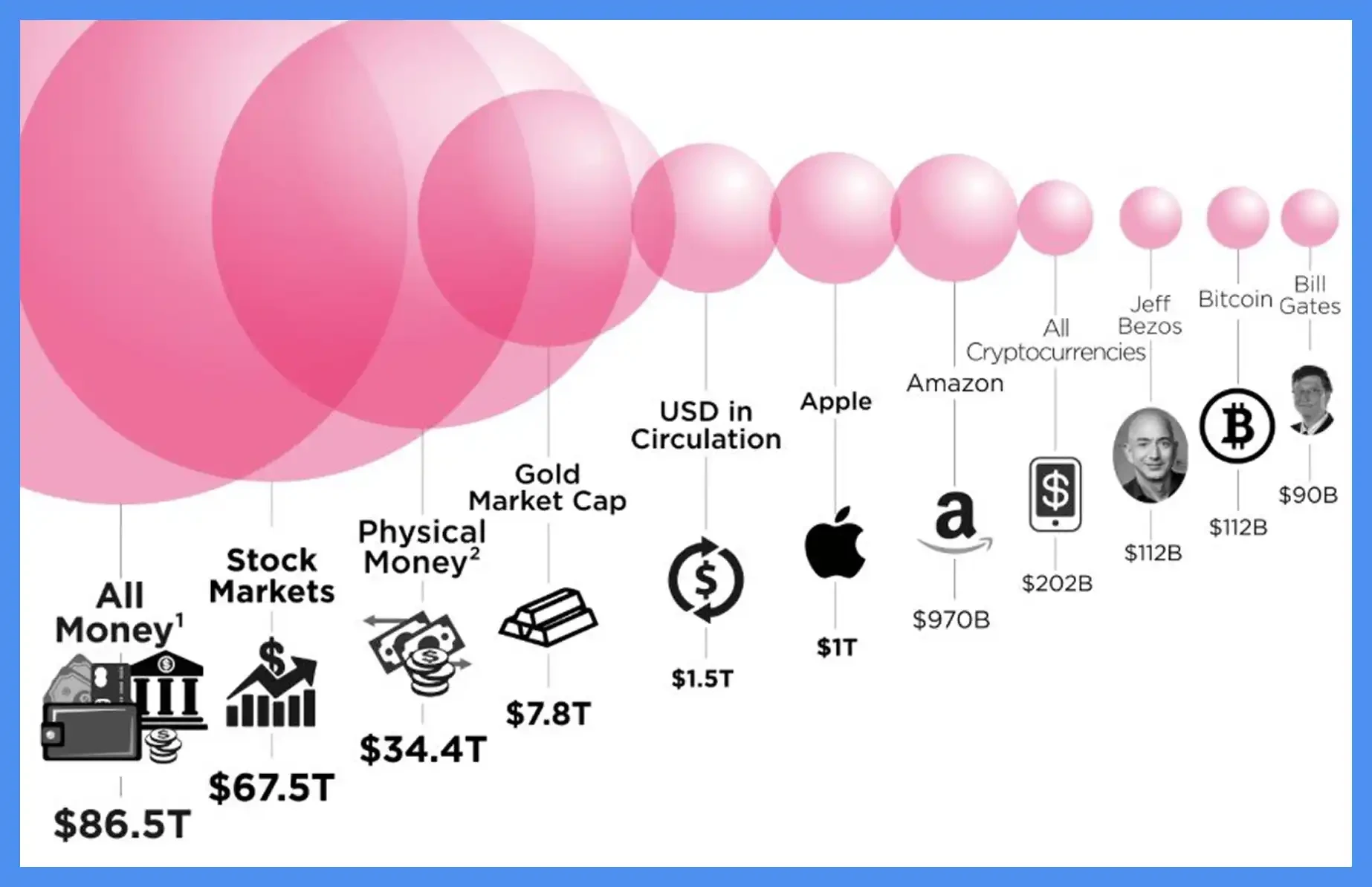

这些传统金融机构控制着全球资金流动通道、清算网络和法币支付系统,管理着数十万亿美元级别的资产。相比之下,当前加密市场总市值仅为4万亿美元。

它们正以传统金融合规框架为基准,逐步在加密领域完成战略布局,重新定义着数字资产市场的游戏规则。

加密平台的应对策略

加密交易平台正面临前所未有的生存压力,传统金融机构的入场迫使它们从进攻转向防守。在这场生存之战中,平台们采取了不同的应对策略:

Bybit在短短两个月内快速上线了美股代币产品,这种应急策略瞄准了传统市场闭市时的交易需求。通过USDT购买苹果、特斯拉等股票的方式,Bybit试图利用加密市场7×24小时交易的优势来填补传统市场的空白时段。

币股产品并非新鲜事物。早在2020年,FTX就率先推出了TSLA/BTC等交易对,当时被视为对传统金融定价权的挑战。但如今,这种模式已从进攻性的"攻城锤"变成了防御性的"止血绷带"。数据显示,虽然初期获得关注,但各平台的币股产品活跃度很快回落,远不及同期Solana上meme币的热度。

在合规转型过程中,加密平台面临核心竞争力被消解的困境。它们既需要适应传统金融的合规要求,又担心失去原有的灵活性和创新优势。这种两难境地让许多平台陷入焦虑,只能在不被时代淘汰的前提下,努力保持存在感。

合规幻觉与现实鸿沟

加密交易平台正面临一个残酷的现实:它们引以为傲的"合规"努力,在传统金融体系眼中可能只是一场幻觉。许多平台通过获取小国牌照来证明自己的合规性,但这些牌照在主流金融系统中根本不具备准入资格——无法开设银行账户、无法接入清结算网络,更无法获得监管机构的真正信任。

欧洲市场正在成为破局的关键战场。MiCA(加密资产市场)牌照作为欧盟统一监管框架下的通行证,正在重塑行业格局。Bybit成为首批获得该牌照的中心化交易平台之一,并在奥地利维也纳设立欧洲总部,这标志着少数平台开始突破监管壁垒。Bitget也采取了多国合规架构策略,已在多个司法管辖区取得牌照,并积极推进MiCA申请,为欧洲业务布局铺路。

然而,这些成功案例只是特例。大多数加密平台仍被系统性排斥在传统金融体系之外。监管机构表面配合流程,实则从未真正将加密平台视为金融系统的一部分。这种排斥源于根本性的认知差异:传统金融建立在严格的责任链和风险控制之上,而加密平台多诞生于制度缝隙中,缺乏合规根基。

当传统金融机构带着完备的监管许可和成熟的金融网络入场时,加密平台突然发现,自己精心打造的合规形象在真正的金融准入壁垒前不堪一击。这场碰撞不仅关乎牌照数量,更是两个金融世界运行逻辑的根本冲突。

行业的中场时刻

凌晨五点的加密社群中,Bitget华语负责人谢家印仍在耐心回复用户提问。这个深夜互动的场景,恰似当前加密行业的缩影——从业者们在焦虑与希望中寻找平衡点。

与此同时,Bybit在奥地利维也纳的新总部正式启用办公,这不仅是地理版图的扩张,更是其获得欧洲MiCA牌照后的战略落子。作为首批突破监管壁垒的交易平台,Bybit的案例为行业提供了合规转型的参考样本。

传统金融机构的入场正在重构行业叙事。从摩根士丹利开通ETH交易通道,到渣打银行开放机构加密服务,这些金融巨头的动作不仅带来竞争压力,更在改变着加密市场的游戏规则。正如谢家印所言,双方业务正在经历前所未有的交叉融合,这既是挑战也是机遇。

在这个中场时刻,焦虑与希望奇妙地交织在一起。加密平台一边应对传统金融机构的挤压,一边探索新的生存空间。虽然监管走向仍不明朗,但行业参与者们普遍认为,这种碰撞最终将催生更具生命力的金融新生态。

未来的金融格局

金融行业的未来格局正面临深刻重构,监管政策的不确定性成为悬在加密市场头顶的达摩克利斯之剑。传统金融机构与加密平台的关系正走向关键转折点——是共建新生态还是彻底替代?这个终极拷问将决定下一代金融秩序的走向。

当前加密平台正面临争取主动权的最后窗口期。随着摩根士丹利、渣打银行等传统巨头的入场,加密交易平台正在失去对"资产入口"的主导权。它们被迫从进攻转向防守,通过快速上线币股产品等策略维持生存空间,但这种应急措施难以扭转整体颓势。

行业洗牌浪潮已不可避免。加密平台在合规转型中陷入两难:小国牌照难以获得主流金融体系认可,而像MiCA这样的高标准牌照又门槛过高。Bitget等平台虽在多国布局合规架构,但大多数平台仍被排除在传统金融的信任闭环之外。

生存法则正在改写。当传统金融机构带着监管背书和百万级用户进场时,加密平台必须重新思考核心竞争力。是继续在监管夹缝中求生,还是彻底转型为合规金融机构?这个选择将决定谁能留在未来的金融牌桌上。