去中心化与操作便利性之间的取舍,一直是加密领域参与者面临的核心难题。拥抱去中心化,意味着必须告别Web2时代便捷的操作模式,转而面对助记词保管、私钥签名、设置nonce值等一系列复杂流程。而追求便利性,则可能面临类似FTX、JPEX等中心化机构暴雷所带来的账户所有权风险。以太坊开发者们为解决这一矛盾持续探索,致力于让Web3账户兼具Web2的便利性——这一探索的核心就是账户抽象技术。

在今年的ETHCC大会上,Vitalik Buterin明确指出,ERC4337已成为开发者社区最具共识的账户抽象解决方案。这项标准通过智能合约实现了私钥与账户主体的分离,支持交易的批量处理和自动化执行,同时通过代付合约机制显著降低了用户参与DeFi的门槛。其核心创新在于引入Bundler打包器、Entry Point入口合约和Paymaster代付合约三大组件,构建了一套完整的账户抽象执行体系。

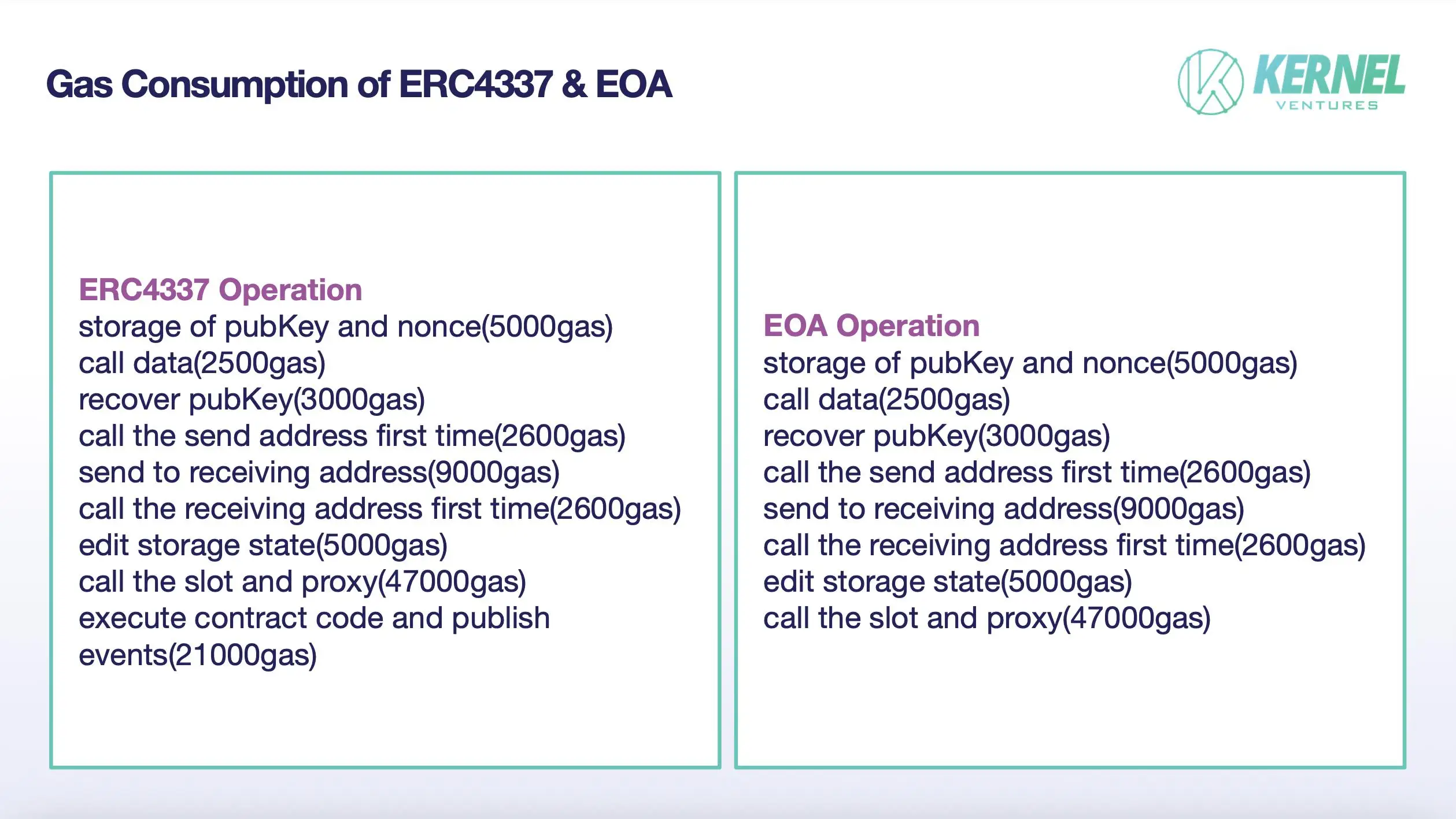

然而,ERC4337仍面临诸多挑战:Entry Point合约的单点性导致升级困难,42000gas的基础成本远高于传统EOA账户,与现有DApp和跨链桥的兼容性问题也亟待解决。与此同时,传统钱包巨头保持观望态度,Layer2原生账户抽象方案也在持续演进。

本文将深入解析ERC4337的技术原理、剖析面临的生态挑战,并展望账户抽象技术如何重塑Web3的未来图景——从Intent-Centric的范式转移,到SocialFi的破局之道,再到全链游戏的新纪元。这场账户抽象革命正在进行中,而ERC4337正站在这场变革的最前沿。

账户抽象前世今生:为何必须告别传统钱包?

揭示EOA账户的致命缺陷:私钥即账户控制权的单点故障

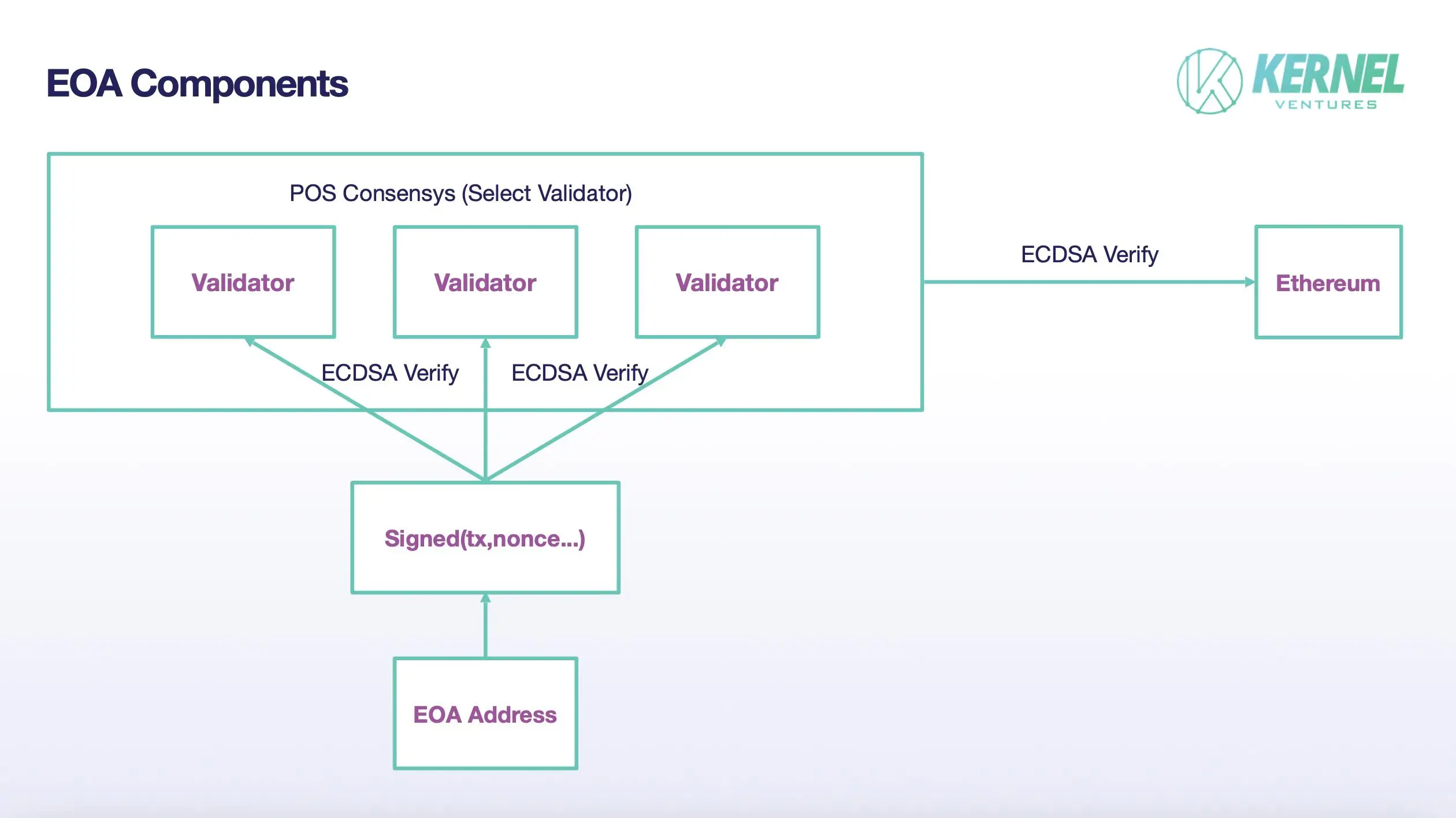

以太坊上最主流的EOA(外部账户)通过私钥签名进行控制,私钥由12个助记词生成。虽然EOA账户具备操作主动性,能够主动发起交易,但其所有权完全依赖于64位十六进制数字或12个助记词的妥善保管,这给用户带来不便。每一次涉及身份认证的交易都需要单独签名,相当于每次状态改写和权限变更都需单独确认,效率极低。此外,使用EOA发起交易必须预先转入以太坊,进一步提高了使用门槛。最致命的是,私钥与账户控制权唯一绑定,一旦私钥丢失或泄露,用户将永久失去账户所有权,形成典型的单点故障。

拆解SCW智能合约钱包的尴尬现状:自动化优势与被动发起交易的矛盾

智能合约钱包(SCW)在操作便利性和自动化程度上较EOA有显著提升。通过内置代码,SCW能够打包交易并按用户意图自动化执行复杂操作。然而,SCW在权限上远低于EOA,无法自主发起交易,所有操作都必须由一个EOA账户触发。这种被动性导致SCW陷入尴尬境地:虽具备自动化潜力,却受制于外部账户的介入,无法真正实现账户的完全自主管理。

回顾账户抽象从EIP86到ERC4337的二十年技术演进史

账户抽象的概念最早可追溯至2017年的EIP86提案,该提案旨在将所有账户转为合约,允许用户自定义安全模型。但由于涉及以太坊共识层改动,难度高且存在安全隐患,EIP86及后续类似提案被无限期搁置。直到EIP2938提出,大幅减少了对底层的改动,并通过设置节点内存池规则解决了安全问题,将解决思路转向仅在智能合约层实现账户抽象。2021年,ERC4337提案彻底实现了这一目标,仅通过智能合约层更改完成账户抽象。今年3月,ERC4337的Entry Point入口合约在以太坊主网部署,标志着账户抽象正式进入ERC4337时代。这一演进历程反映了以太坊社区在去中心化与便利性之间寻求平衡的持续努力。

ERC4337技术解剖:这台区块链新引擎如何运转?

揭秘三大核心组件:Bundler打包器、Entry Point入口合约、Paymaster代付合约的协同机制

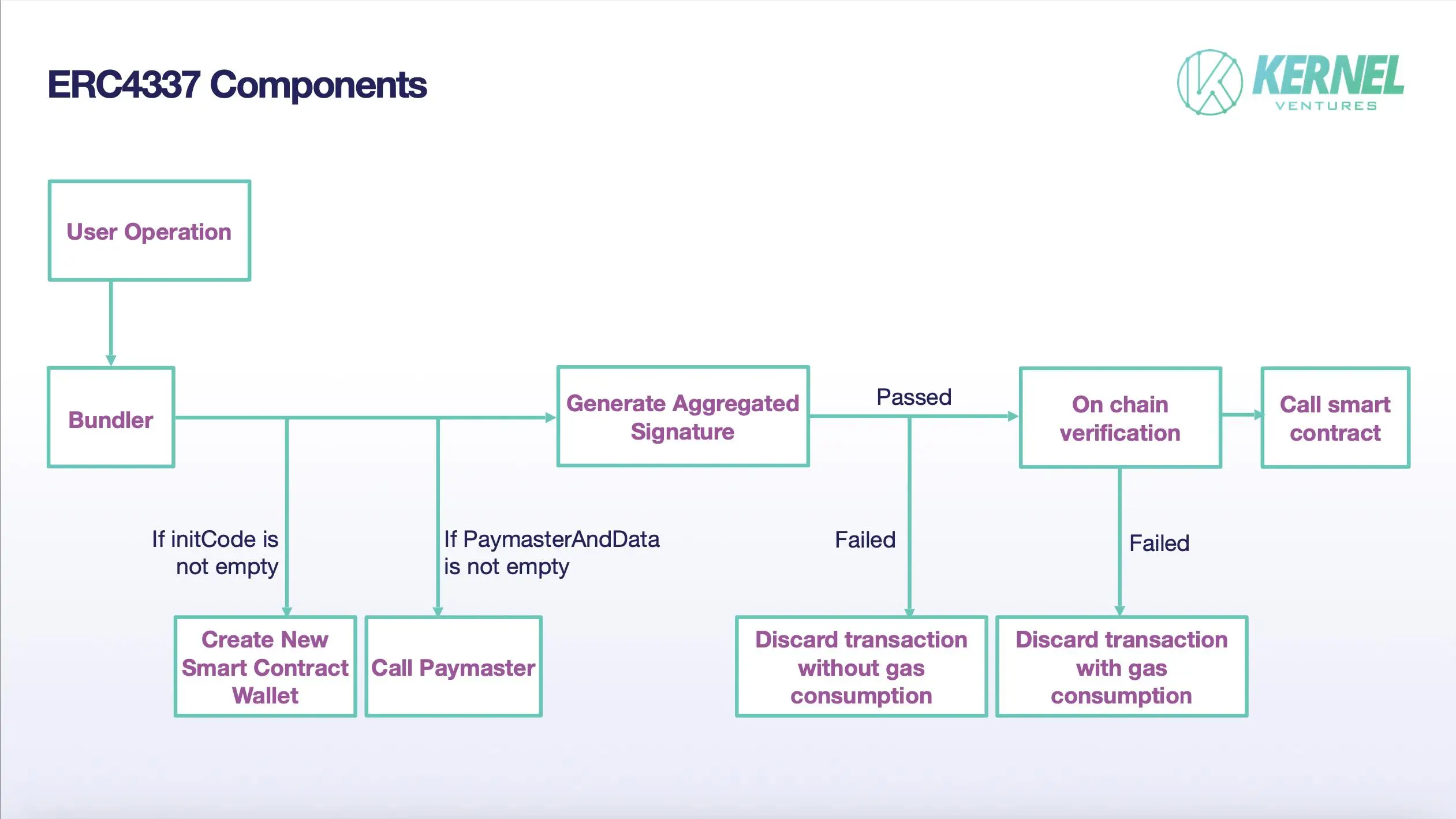

ERC4337通过三个核心组件实现账户抽象:Bundler、Entry Point合约和Paymaster代付合约,三者协同运作,构建出全新的交易处理机制。

Bundler作为执行枢纽,本质是一个EOA账户,负责接收、验证和打包用户提交的UserOperation。它首先对交易数据进行模拟验证,排除包含恶意代码的操作,随后将多个UserOperation批量打包并广播至内存池。由于智能合约需由EOA触发,Bundler还需调用Entry Point合约来执行交易,并从中赚取Gas差价及MEV收益。

Entry Point是链上的单例合约,作为执行入口,负责处理Bundler提交的批量交易。其核心函数handleOps会检查Gas预付情况,若用户或Paymaster未提供足够Gas,则回滚交易。验证通过后,调用内部函数逐步执行UserOperation中的指令,并将剩余Gas返还Bundler。

Paymaster作为可选的代付模块,允许项目方或第三方为用户支付Gas费用。当UserOperation中指定Paymaster参数时,Bundler会触发其验证函数,确认余额充足后代付Gas。这一机制形成了链下Paymaster间的竞争生态,推动网络效率提升。

解析UserOperation如何实现交易批处理与BLS签名聚合

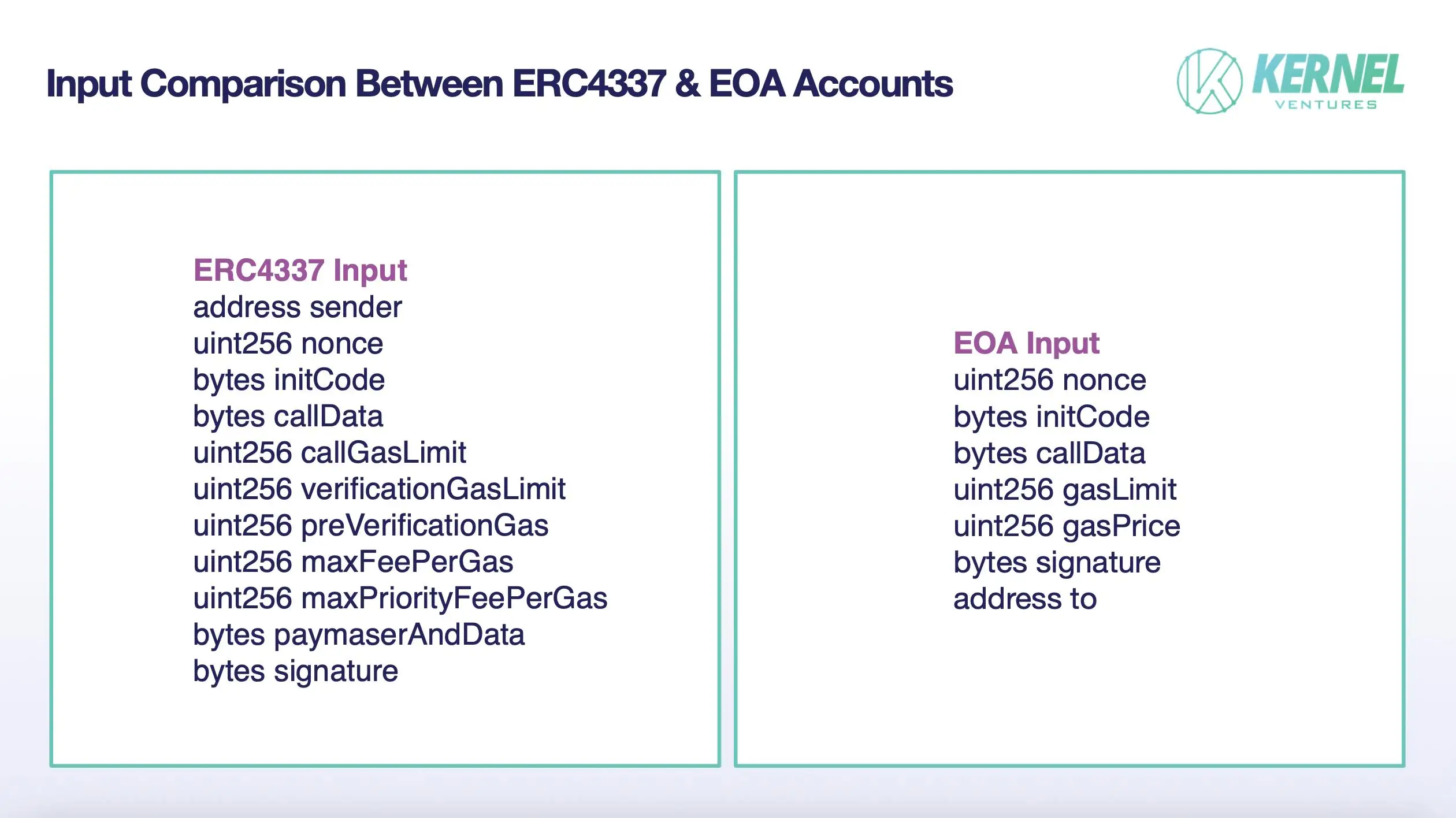

UserOperation是用户交易意图的载体,其结构与传统交易不同,新增了sender、paymasterAndData等字段,实现了账户所有权与控制权的分离。

UserOperation与EOA交易参数对比

为降低Gas消耗,ERC4337引入批处理与聚合签名机制。Bundler将使用相同签名算法(如BLS)的多个UserOperation归类,通过Signature Aggregator生成单一聚合签名,仅需一次验签即可完成所有交易验证,大幅减少了重复的密码学操作开销。

图解钱包合约的validateOp与executeOp双阶段执行模型

智能合约钱包的执行过程分为双阶段验证:validateOp和executeOp。在validateOp阶段,合约检查UserOperation的合法性,若验证失败,则终止执行且Bundler承担Gas损耗;一旦进入executeOp阶段,无论执行是否成功,Gas费用均由钱包合约承担。这一设计既保障了Bundler的收益安全,又防止了恶意攻击对用户资产的消耗。

通过内置的multiCall函数,钱包合约还能批量处理交易中的多步操作,进一步优化Gas使用效率。整体上,ERC4337通过分离验证与执行、支持批量处理与灵活签名方案,为账户功能自定义和复杂交互提供了底层支持。

ERC4337与EOA账户交易流程对比

技术暗礁:ERC4337为何还没登上巅峰?

直击单点合约困局:Entry Point升级难题与潜在硬分叉风险

ERC4337 的 Entry Point 合约是系统内的关键单点组件,每个智能合约钱包在创建时都会将其地址硬编码写入。这种设计带来了显著的升级障碍:一旦需要优化或修复 Entry Point,必须获得所有已部署钱包合约的同意才能更新,其难度几乎等同于执行一次以太坊共识层的硬分叉。这种架构限制了协议灵活应对漏洞或性能需求的能力,也使得任何对 Entry Point 的修改都面临极高的协调成本和执行风险。

暴露性能短板:42000 gas基础成本背后的密码学验证代价

相较于传统 EOA 账户,ERC4337 钱包的基础操作需消耗约 42000 gas,高出近一倍。这部分开销主要源于智能合约的复杂执行逻辑,包括解包 UserOperation 数据结构、执行条件验证、计算链上哈希和记录事件日志等操作。尽管设计上支持批量交易处理以分摊成本,但实际应用中用户很少单次发起大量操作,使得该优势难以发挥。此外,一旦某笔 UserOperation 执行失败,反而会导致整体 gas 损耗上升。

揭示跨链桥兼容危机:合约账户如何打破Layer2生态壁垒

以太坊与 Layer2 之间的跨链桥普遍默认接收地址必须与发送地址一致,这在 EOA 模型中运行良好,因为同一私钥可控制不同链上的账户。但 ERC4337 的发送地址是智能合约地址,并不直接由私钥控制,因此无法沿用原有跨链机制。这一根本差异导致 ERC4337 钱包与多数现有跨链方案存在兼容障碍,阻碍其在多层网络生态中的无缝使用。较可行的过渡方案需依赖可信的第三方 EOA 账户作为中介,通过超额资产质押和奖励机制临时实现跨链转账,但这又引入了中心化风险和额外复杂度。

生态突围战:传统势力与新兴势力的攻防博弈

解码MetaMask等EOA巨头的观望策略:既得利益者的技术惰性

传统钱包巨头如MetaMask对账户抽象技术普遍持观望态度。MetaMask产品负责人Alex Jupiter公开表示,尽管账户抽象等技术在EthCC大会上被频繁讨论,但团队会非常谨慎地采用这些方案。这类钱包供应商通过帮助用户创建EOA账户并提供去中心化Swap服务来获取稳定收益,已形成成熟的盈利模式。面对可能颠覆现有业务逻辑的账户抽象技术,它们更倾向于维持现状,而非冒险投入资源进行大规模技术迁移。

剖析Dapp兼容困境:从Tornado禁令看合约账户的信任危机

现有以太坊Dapp生态与ERC4337钱包存在显著兼容障碍。主流Dapp如Uniswap、OpenSea等均默认服务于EOA账户,若要全面适配智能合约钱包,需调整其与钱包的交互审查机制及代币质押逻辑,涉及大量合约代码修改,带来不可估量的更新成本与安全风险。此外,受Tornado Cash事件影响,许多Dapp对合约账户的交易采取严格审查甚至抵制策略,进一步加剧了兼容难度,使ERC4337钱包在现有DeFi生态中的推广面临阻力。

揭秘Bundler矿工经济:零门槛挖矿催生新型算力民主化实验

ERC4337引入的Bundler节点催生了一种新型挖矿模式。用户仅需一个存有少量ETH的EOA账户即可成为Bundler,通过打包UserOperation交易并提交至入口合约获取手续费差价及MEV收益。相比PoW矿机挖矿的高硬件投入或PoS验证节点32枚ETH的质押门槛,Bundler参与成本极低,且资产流动性更高,不存在长期锁仓风险。这一机制有望推动类似矿池的Bundler聚合服务出现,形成具有低门槛、高流动性特点的新型算力民主化实验。

Bundler挖矿机制示意图

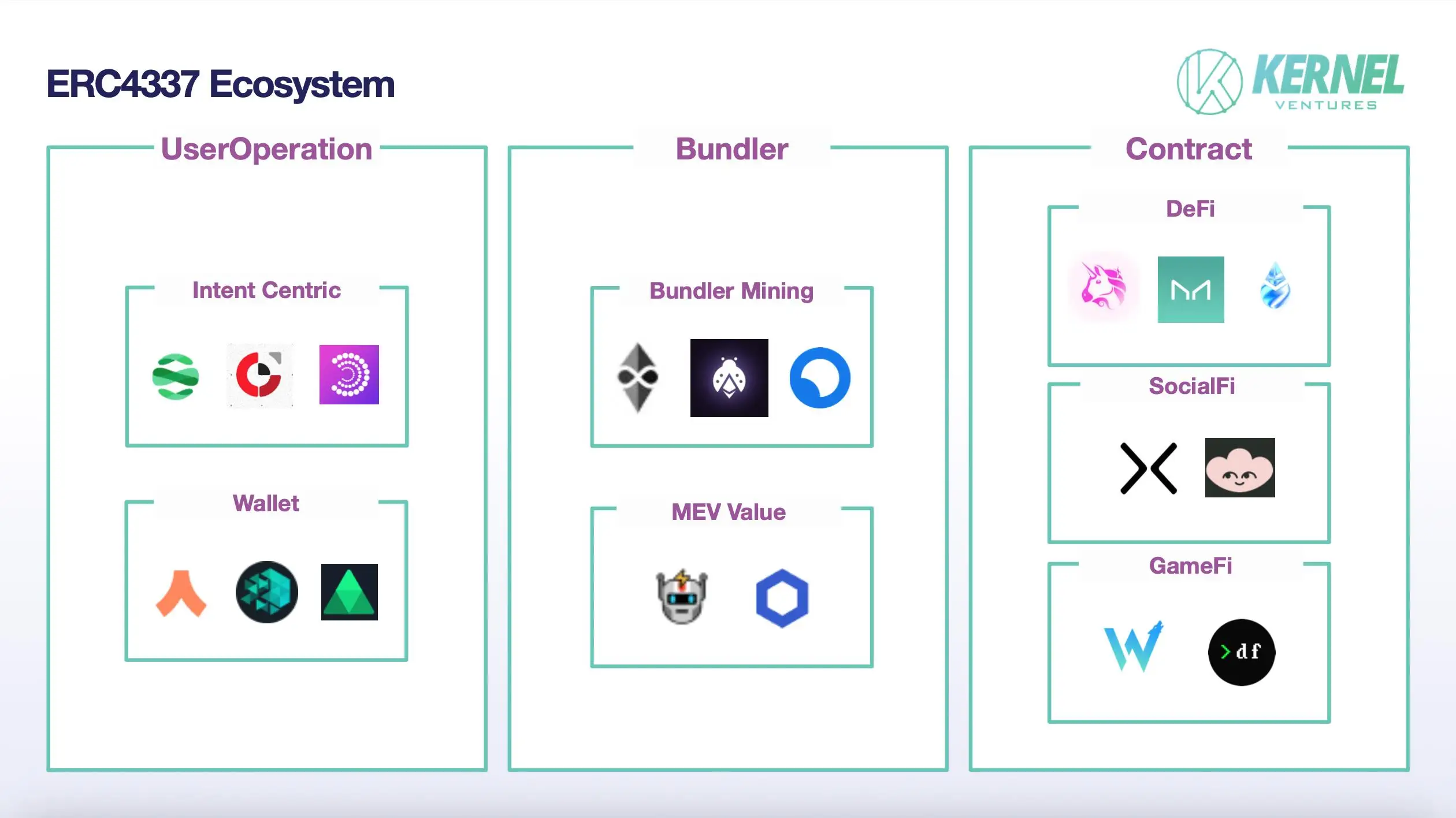

ERC4337生态应用增长态势

未来场景:账户抽象将如何重塑Web3版图?

预言Intent-Centric革命:从操作点击到意图签名的范式转移

在传统DEX中,用户需要手动选择交易池、授权权限、签名确认质押和提取等多个步骤,每个操作对应底层的一个具体行为。这种基于行为的操作流程对新手极不友好,迫使他们只能依赖CEX进行投资。而ERC4337通过引入UserOperation和Bundler机制,彻底改变了这一模式。

用户不再需要逐个签名确认交易,而是将包含偏好的UserOperation发送到备用内存池。Bundler会将这些操作捆绑后提交给入口合约执行。这意味着用户只需声明或签署意图,具体执行过程由预设的合约逻辑自动完成。这种以意图为中心(Intent-Centric)的交互方式,使web3操作达到了接近web2的简易程度,降低了参与门槛。

揭示SocialFi破局之道:邮箱注册+动态权限如何引爆社交金融

SocialFi长期受困于私钥管理难题和有限的交互功能。ERC4337通过分离私钥与账户控制权,实现了革命性改进。用户不再需要保管复杂的助记词,而是可以通过电子邮件创建和恢复账户,如Ambire项目展示的方案。

智能合约钱包支持动态调整账户密码和权限设置,同时通过交易批处理功能,将web3中原本需要多次确认的操作简化为一次点击。这种改进不仅提升了用户体验,还允许每个SocialFi账户根据喜好自定义功能模块,类似于web2中个性化服务的实现方式。这些特性为SocialFi突破用户体验瓶颈提供了关键技术基础。

展望全链游戏新纪元:BLS签名聚合如何让链上RPG实时战斗成为可能

全链游戏将核心逻辑和经济模型完全上链,但高昂的gas成本和繁琐的验证流程限制了发展。ERC4337通过BLS签名聚合技术,将多次密码学验证合并为单次操作,大幅降低了交易成本。

批量打包交易功能使游戏中的连续交互无需重复确认,为实时战斗等复杂场景提供了可能。智能合约账户的个性化设计还支持游戏模块化开发,提升开发效率。虽然这类应用更多出现在StarkNet等原生账户抽象Layer2上,但随着ERC4337生态成熟,以太坊上的全链游戏将迎来交互体验的革命性提升。

终极拷问:ERC4337能否成为以太坊的iPhone时刻?

计算生态扩张公式:3亿用户到10亿用户的账户抽象渗透模型

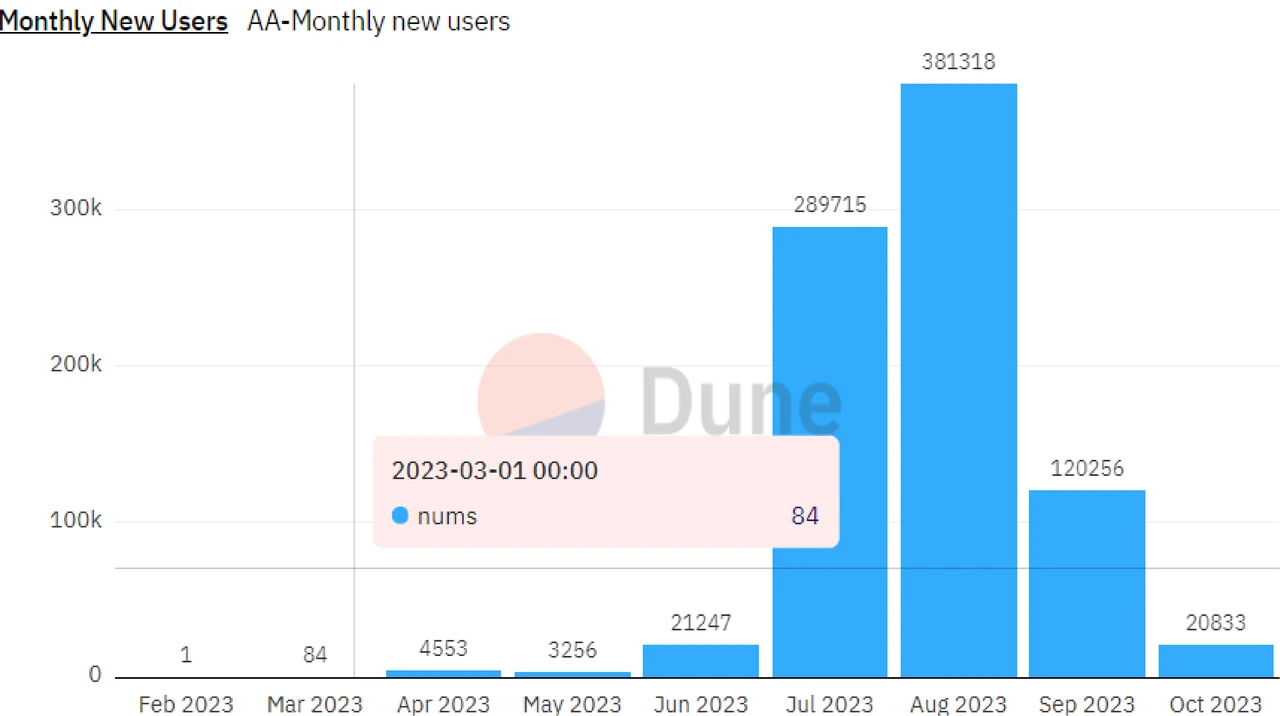

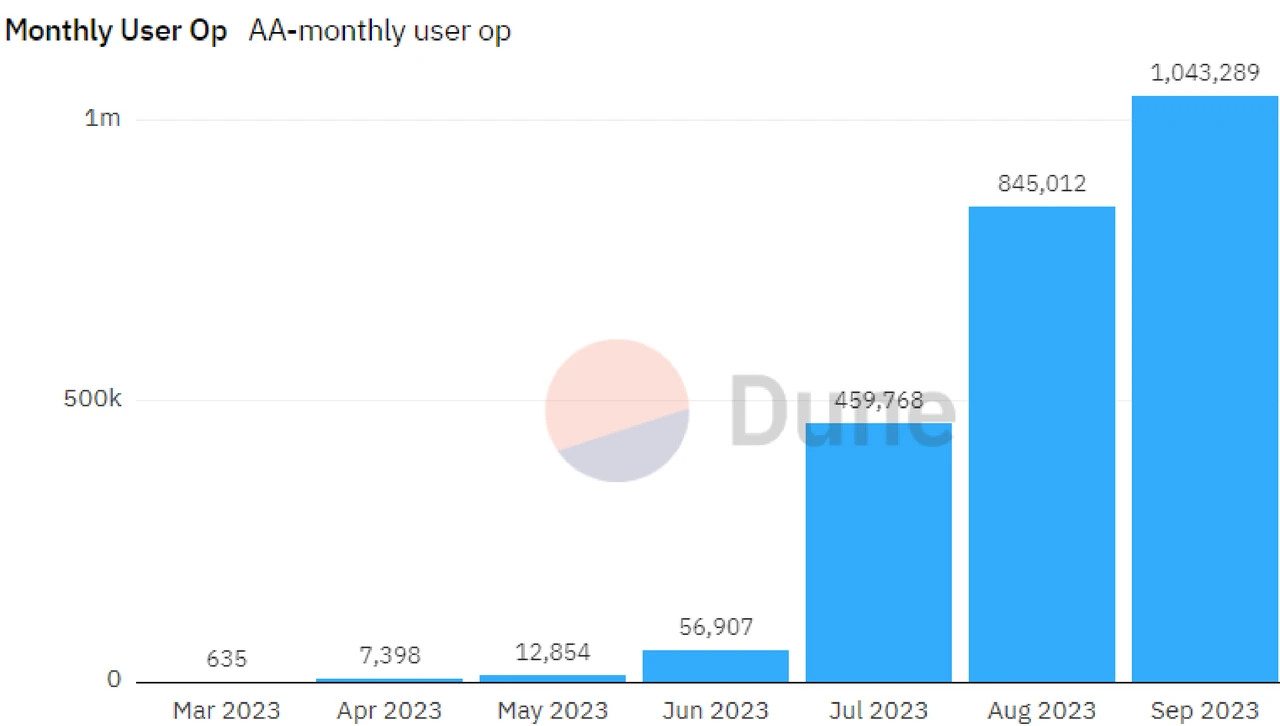

Web3用户规模约为3亿,仅占全球人口的4%,相比60亿网民仍有巨大增长空间。要实现用户量从3亿向10亿的跨越,降低参与门槛和提升账户功能自定义能力成为关键前提。ERC4337凭借相对成熟的技术框架和较低的部署风险,获得了以太坊基金会及核心开发者的广泛认可。自Entry Point入口合约在主网上线以来,账户抽象用户数量呈现爆发式增长态势,为生态扩张奠定了技术基础。

解码技术兼容路线图:EIP-5189等补充提案如何修补现有缺陷

面对Entry Point合约升级困难的核心瓶颈,ERC4337社区通过补充提案机制进行渐进式优化。EIP-5189引入endorser合约架构,有效降低Bundler筛选风险并防御MEV攻击向量。此外,EIP-3074、EIP-5003等待审提案分别从操作码扩展和权限托管等维度完善技术栈。这些补充方案在不改动核心入口合约的前提下,通过外围智能合约和协议层微调实现性能提升,形成了渐进式的技术演进路径。

预测黎明前夜:Layer2原生方案与共识层改动的终极路线之争

技术路线竞争呈现三足鼎立格局:ERC4337作为合约层方案已实现部署,但面临42000gas基础成本和升级僵化等约束;EIP-2938代表的共识层方案虽被搁置,但其去除Bundler中间层、直接提升合约账户权限的设计,在用户体验层面仍具长期吸引力;Starknet等Layer2原生方案通过更换签名算法和默认合约账户体系,实现了更彻底的账户抽象改造。这三种技术路径将在未来3-5年内持续博弈,最终胜出方案取决于以太坊社区对开发成本、安全性和用户体验的权衡取舍。

ERC4337用户增长趋势