Camp Network 的空投事件在加密社区引发了广泛争议,成为“撸毛党”遭遇“反撸”的典型案例。这个曾融资 3000 万美元、致力于解决 AI 版权问题的 L1 项目,在主网上线后却因一系列空投规则问题遭到全网抵制。本文将从空投资格门槛、付费机制、KYC 限制、代币解锁规则及项目治理风险等多个维度,系统分析为何一个高融资项目会陷入如此巨大的舆论风波。

空投资格门槛高企,为何多数用户被排除在外?

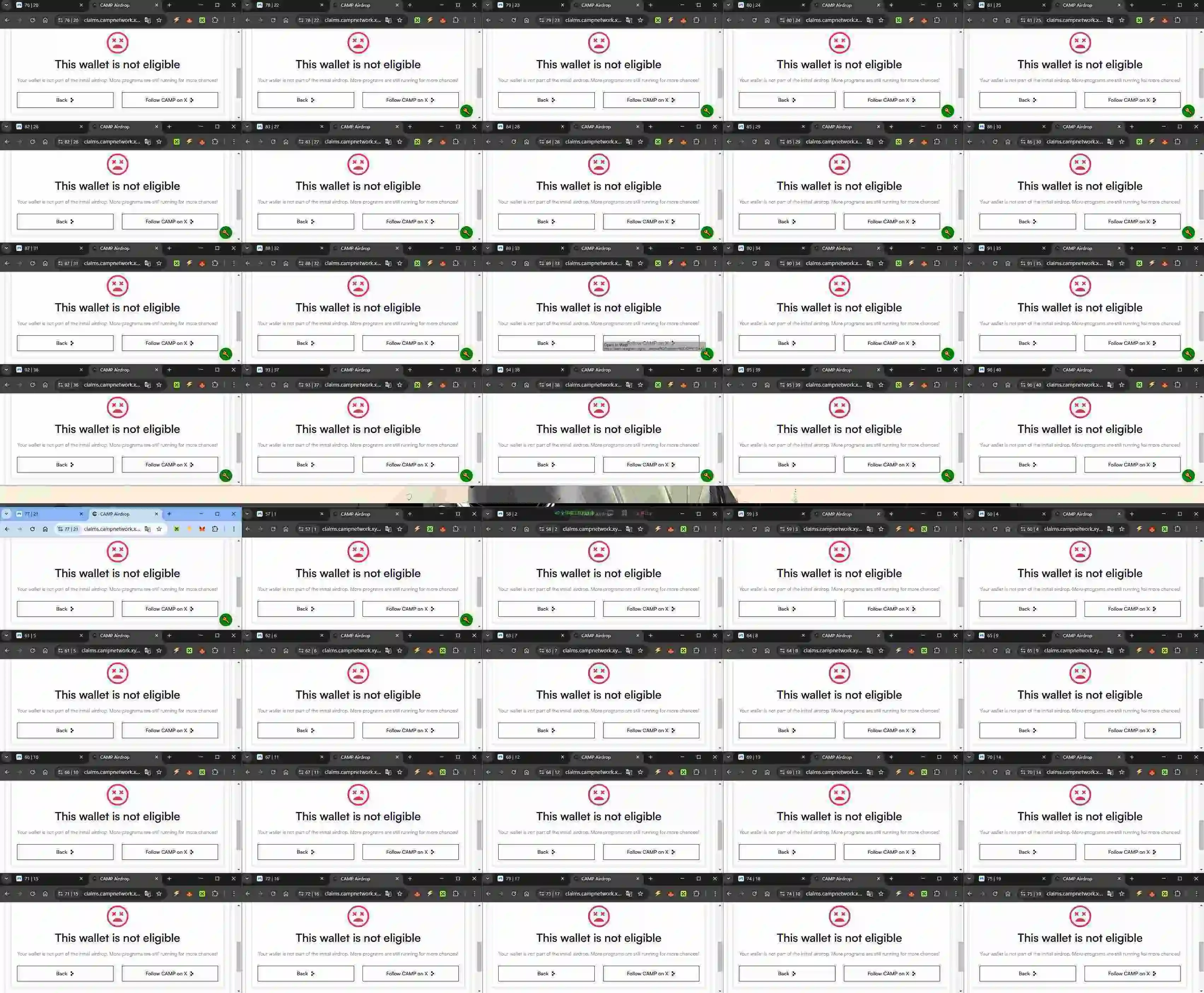

8月22日,Camp Network正式上线空投查询系统,但结果却令社区哗然。根据社区统计,参与测试网交互的钱包总数高达600万个,其中Summit Series活跃钱包约为28万个,但最终符合空投资格的地址仅有4万个,占比不足5%。多数早期用户尽管完成了测试网上的大量任务,却因未满足特定条件而被排除在外。

空投资格主要取决于两个关键机制:NFT铸造和邀请好友。只有完成NFT铸造或达到足够邀请人数的用户才有资格获得空投,这使得多数仅完成常规交互的用户无法满足条件。这种高门槛的设计直接导致社区中大量参与者感到失望和不满,认为自己的测试贡献被忽视。

付费空投创行业先例,项目方为何紧急改口?

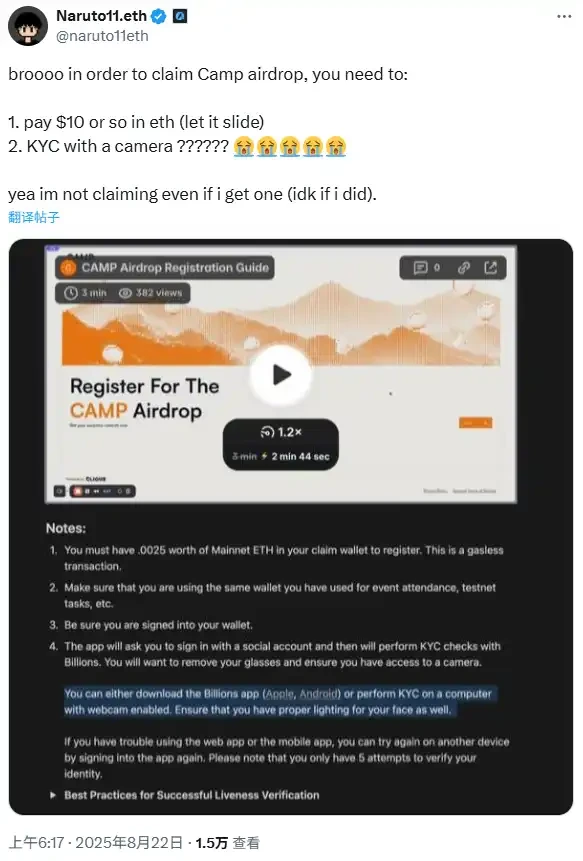

Camp Network 在空投领取环节引入了一项引发争议的规则:用户需支付 0.0025 ETH(约合 10 美元)作为注册费用,才能最终确认领取空投。这一做法使其成为首个要求用户付费的主流 Layer 1 空投项目。

然而,社区对此反应强烈,负面情绪迅速蔓延。面对广泛抗议,项目方在政策推出后 24 小时内紧急宣布取消注册费用,并对已支付费用的用户承诺全额退款。这一政策逆转显示出项目方对社区意见的高度敏感,也反映出在空投机制设计中用户接受度的重要性。

KYC认证成国际用户拦路虎,技术限制引争议

即便用户成功获得了空投资格,Camp Network设置的严苛KYC认证流程仍成为一大阻碍。该认证要求用户必须通过摄像头完成身份验证,且系统明确屏蔽了VPN及特定国家地区的访问权限,导致大量国际用户被排除在领取范围之外。

这种强制性的身份验证手段不仅引发了技术上的争议,更暴露出认证系统与用户隐私保护之间的深层矛盾。许多用户反映,由于无法绕过地域限制或出于对隐私泄露的担忧,最终选择放弃领取空投。这一设计进一步加剧了社区对项目方中心化操作与缺乏国际视野的批评。

解锁规则引争议,为何领取空投反成“自费游戏”?

Camp Network 的代币解锁机制成为社区争议的焦点。在 TGE(代币生成事件)期间,用户仅能解锁其空投总量的 20%。例如,获得 100 枚 CAMP 代币的用户,开盘时仅能领取 20 枚,按当时单价 0.09 美元计算,价值不足 2 美元。

更让用户不满的是领取过程中的成本倒挂现象。领取空投需先在 Camp Network 主网支付 Gas 费,而支付 Gas 必须使用项目代币 CAMP。这意味着用户需要先去交易所购买 CAMP 才能完成领取操作,形成了“先自费、后领奖”的悖论。

雪上加霜的是,部分上线 CAMP 的交易所(如 Bitget)出现了提币延迟的技术障碍,用户即使购买了代币也无法及时提取,进一步加剧了领取难度。这一系列设计导致空投领取成本与实际收益严重倒挂,许多用户最终领取的代币价值甚至无法覆盖Gas费用,使原本的“奖励”变成了“自费游戏”。

项目方高控盘风险警示,社区生态启示录

Camp Network 的空投机制设计暴露了明显的中心化控制隐患。项目方通过设置多重领取门槛,包括付费注册、严苛的KYC认证以及复杂的代币解锁规则,实质上形成了对代币流通的高度控制。这种机制不仅限制了大多数早期用户的参与,也反映出项目在代币经济学和社区治理之间未能实现有效平衡。

代币分配中仅少数地址符合空投资格,加上TGE初期仅释放20%代币,进一步加剧了流通量不足的问题。用户需先购买项目代币来支付Gas费,却面临交易所提币功能未开放的困境,形成“自费参与”的悖论。这一系列设计暴露出项目方在激励社区和保持控制权之间的两难,也引发了对去中心化治理实际落实情况的质疑。

此次事件对“撸毛经济”生态具有显著警示作用。许多用户为获得空投投入大量时间和资源参与测试网交互,最终却因规则设计而无法获得预期回报,反映出项目方与社区利益可能存在严重不匹配。这不仅损害了用户信任,也可能影响其他项目在设计空投机制时的公信力建立。

对于投资者而言,此类高控盘项目存在较大不确定性。无论是代币释放机制、领取条件还是交易所流动性,均可能因项目方决策而出现变动。建议用户在参与类似项,应仔细研究其代币经济模型和治理结构,避免因短期预期而忽视潜在风险,理性评估后再做决策。