在Meme交易狂潮、高性能公链爆发与AI商业化三股力量的共同推动下,加密数据基础设施正面临根本性的重构。上一轮周期主要依赖基础设施迭代推动链上交易增长,而周期中,以Pump.fun为代表的超级应用成为新的增长引擎,其统一的发行机制和高流动性的设计创造了大量财富效应,也彻底改变了用户的收益预期和交易行为。用户不再满足于简单的数据访问,而是要求在极短时间内获取、解析并执行多维数据的能力,现有数据架构已难以支撑这种高密度、高实时性的需求。

与此同时,交易环境正向高性能公链和Layer2 Rollup加速迁移,例如Solana和Base链,其交易数据规模相比以太坊时代增长超过10倍,对数据基础设施的处理能力提出更高挑战。即将上线的新一代公链如Monad和MegaETH,将进一步推动链上数据量呈指数级增长。

另一方面,AI技术正在实现智能平权,GPT-5和Gemini等多模态大模型已能理解K线等复杂信号,普通用户也可借助AI执行交易策略。AI正从"辅助分析工具"演变为"交易决策中枢",这一转变显著放大了对数据实时性、可解释性与规模化处理的要求。在Meme、高性能链与AI的三重共振之下,全新的、更的数据基础设施已成为行业发展的关键需求。

应对十万 TPS、毫秒级出块的数据挑战

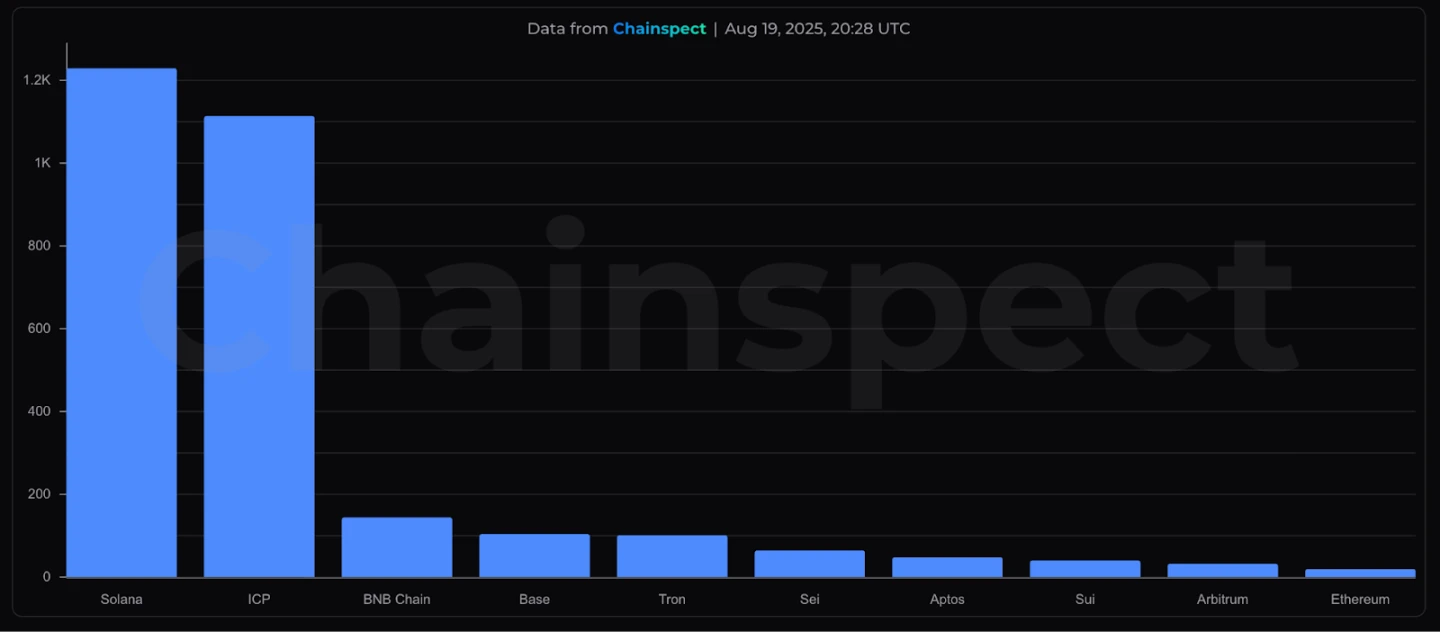

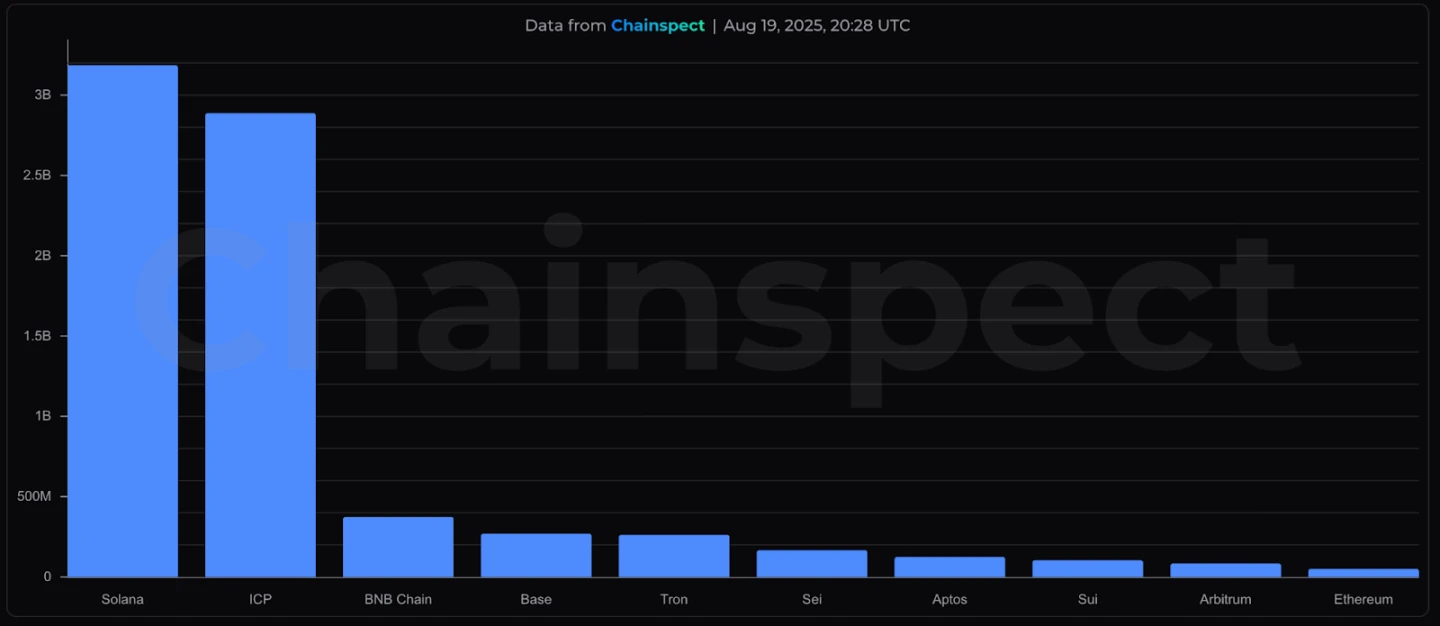

随着高性能公链和Rollup的崛起,链上数据处理的规模和速度已进入全新阶段。单日交易量轻松突破千万笔,原始数据规模以百GB计。以Solana为例,其近30天日均TPS超过1200,每日交易数超1亿笔,并在8月17日创下107,664 TPS的历史新高。

▌区块链性能对比与数据增长趋势

据统计,Solana账本数据以每年80-95TB的速度增长,相当于每天新增210-260GB。

不仅吞吐量攀升,新兴公链的出块时间也已进入毫秒级。BNB Chain的Maxwell升级将出块时间缩短至0.8秒,Base Chain的Flashblocks技术压缩至200ms。Solana计划以Alpenglow取代PoH,将区块确认时间降至150ms,而MegaETH主网更以10ms实时出块为目标。这些技术突破大幅提升了交易实时性,却对区块数据同步和解码能力提出了前所未有的要求。

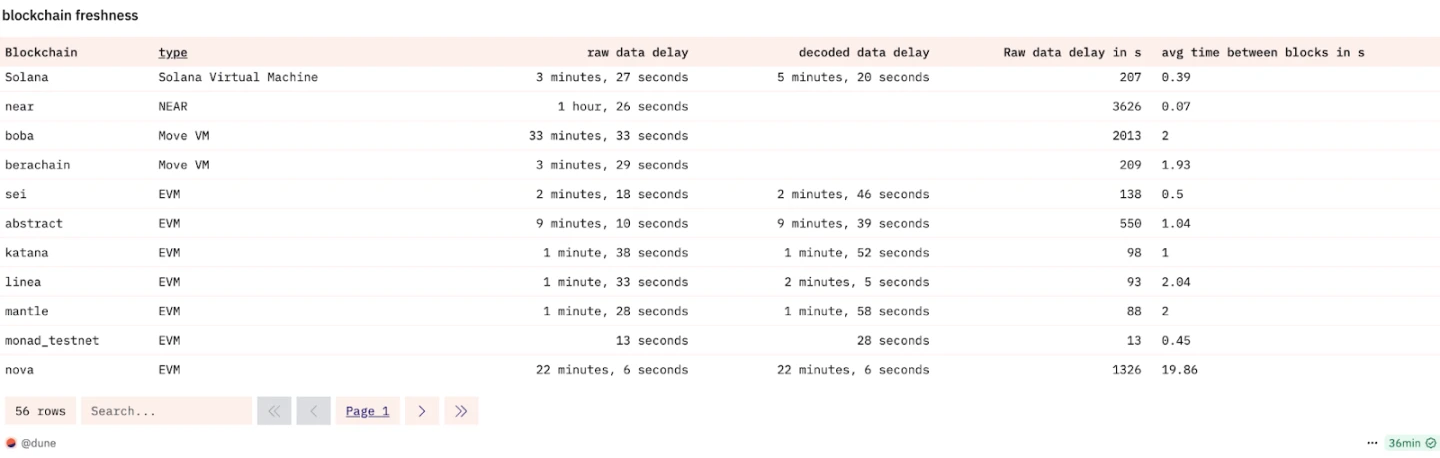

然而,下游数据基础设施大多仍依赖批处理ETL管道,不可避免地存在数据延迟。以Dune为例,Solana上的合约交互事件数据通常延迟约5分钟,协议层聚合数据甚至需等待1小时。

这意味着用户本可在400ms内确认的链上交易,却要延迟数百倍才能在分析工具中可见,对实时交易类应用几乎不可接受。

为应对数据供给侧的挑战,部分平台已转向流式与实时架构。The Graph借助Substreams与Firehose将数据延迟压缩至近实时。Nansen通过引入ClickHouse等流式处理技术,在Smart Alerts与实时仪表盘上实现了数十倍性能提升。Pangea则通过汇聚社区节点资源,以不到100ms的延迟为做市商、量化分析师等B端用户提供实时流式数据。

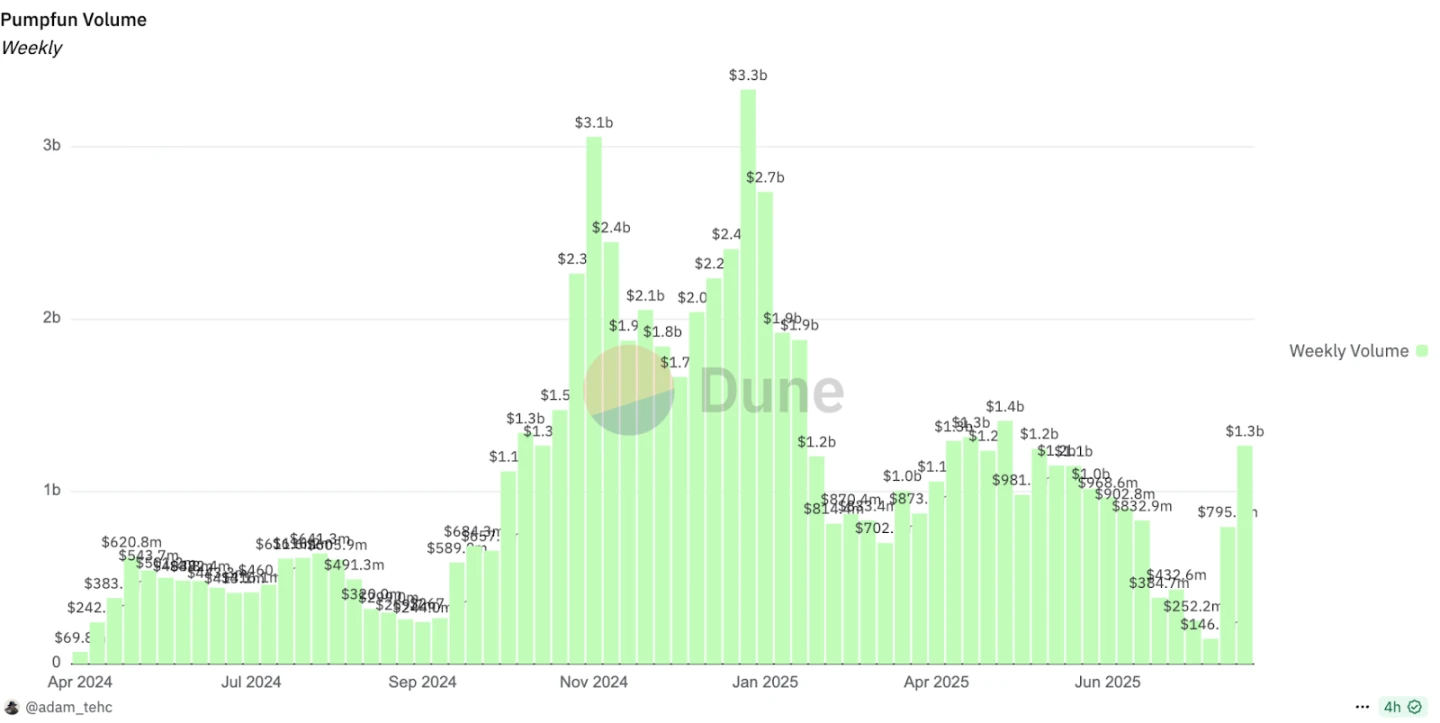

除了数据量庞大,链上交易还呈现出明显的流量分布不均特征。Pumpfun周交易量最低到最高相差近30倍。

2024年,Meme交易平台GMGN曾在4天内遭遇6次服务器"挤爆"事故,被迫将底层数据库从AWS Aurora迁移至开源分布式SQL数据库TiDB,显著提升了系统的水平扩展能力与计算弹性。

多链生态进一步加剧了复杂性。不同公链在日志格式、事件结构和交易字段上的差异,使得每新增一条链都需要定制化的解析逻辑,考验数据基础设施的灵活性与可扩展性。一些数据提供商因此采取"客户优先"策略,在灵活性与规模化之间权衡取舍。

在高性能链盛行的背景下,数据处理若仍停留在固定间隔的批处理ETL阶段,就会面临延迟积压、解码瓶颈和查询滞后的困境。链上数据基础设施必须演进至流式增量处理与实时计算架构,配合负载均衡机制,以应对周期性交易高峰带来的并发压力。这不仅是技术路径的自然延伸,更是新一代链上数据平台竞争的分水岭。

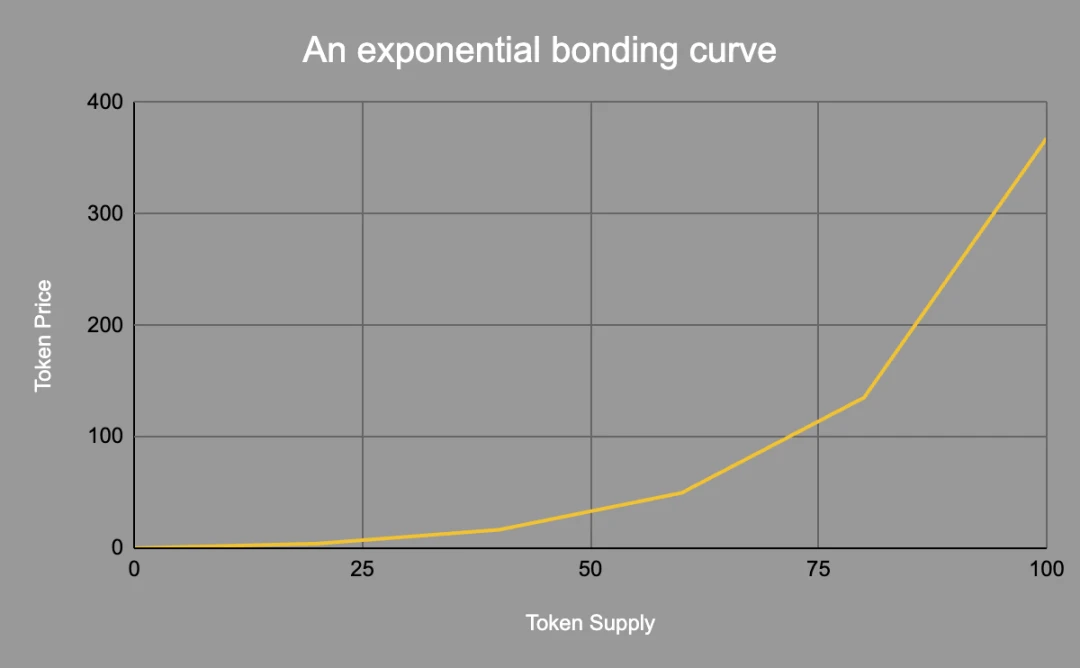

速度即财富:链上数据竞争的范式转移

在链上交易领域,速度直接决定了收益。随着 Bonding Curve 定价模型的广泛应用,入场时机的重要性被放大到极致。哪怕只延迟一分钟,用户的买入成本可能翻涨数倍。Multicoin 的研究指出,头部交易者甚至愿意支付高达 10% 的滑点,只为抢占区块中的前三个位置,以获取更优的价格。

交易执行能力正逐渐走向标准化,竞争的核心正从执行层转向数据层。捕捉信号的速度成为新的竞争壁垒。以 GMGN 为代表的一体化终端,实现了链上数据与链下舆情的秒级融合,为用户提供实时、多维的决策依据。这种快速整合能力,使交易者能够在高波动市场中更早发现机会、更快执行操作。

在交易日益依赖数据驱动的背景下,延迟已不再是技术问题,而是直接的盈亏因素。无论是早期的手动设置滑点,还是如今自动化、多维化的信号终端,演进的方向始终是更快的响应与更精准的信号捕捉。未来的竞争优势,将属于那些能最大限度压缩数据延迟、并将信息转化为可执行策略的平台。

维度即优势:K 线之外的真相

在Meme币交易中,除了K线图之外,还有一系列隐藏信号正成为捕捉Alpha的关键。这些信号主要来自链上链下数据的深度融合,具体包括以下四个维度:

首先是叙事追踪。XHunt等工具能够分析项目在Twitter等社交平台上的KOL关注链,识别潜在的传播路径和关联人物。

而6551 DEX更进一步,通过聚合推特内容、官网信息、评论、发盘记录和KOL动态,生成实时更新的AI报告,帮助交易者精准把握市场情绪和叙事走向。

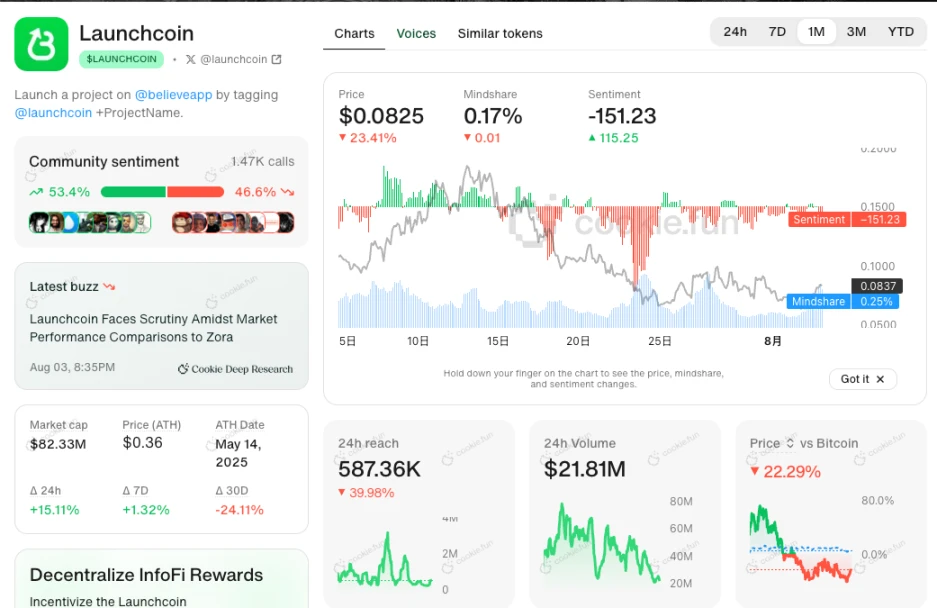

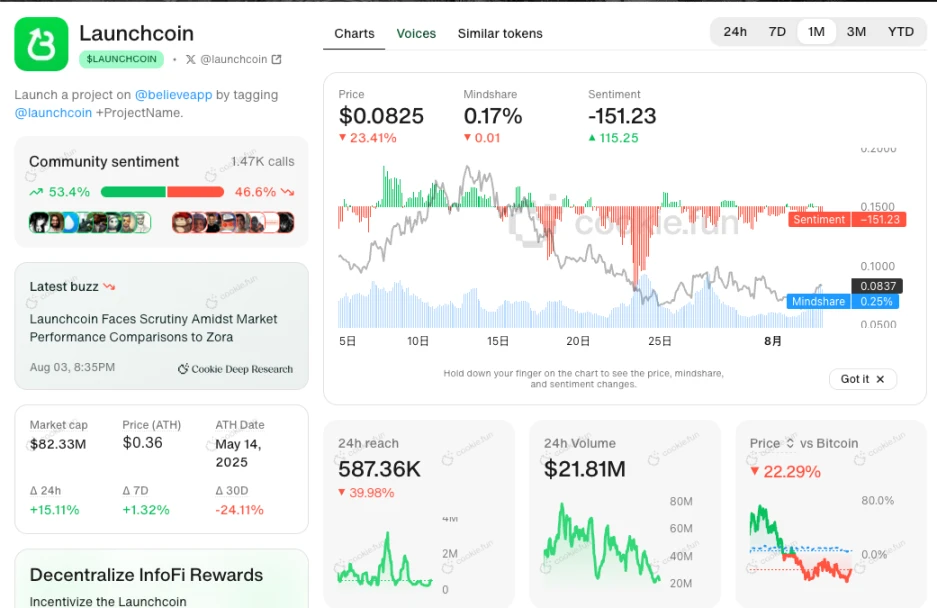

其次是情绪量化。以Cookie.fun为代表的平台对加密社区的推特内容进行聚合和情感分析,输出Mindshare(心智份额)、Sentiment(情绪指数)和Influence(影响力)等量化指标,并将这些情绪数据直接叠加到价格图表上,形成可视化的"情绪技术指标"。

第三是水下数据的深度挖掘。由于链上账本完全公开,这相当于一个开放的高价值情报库。关键是从可见交易中识别不可见的意图,例如资金流向、角色画像(庄家、KOL、开发者、老鼠仓等地址标签)、以及捆绑交易(Bundles)分析。GMGN等平台整合了聪明钱地址、KOL/VC标签、开发者钱包及链上链下身份映射,并在秒级别将资金流动、风险信号与价格行为对齐,辅助用户做出更快的入场和避险决策。

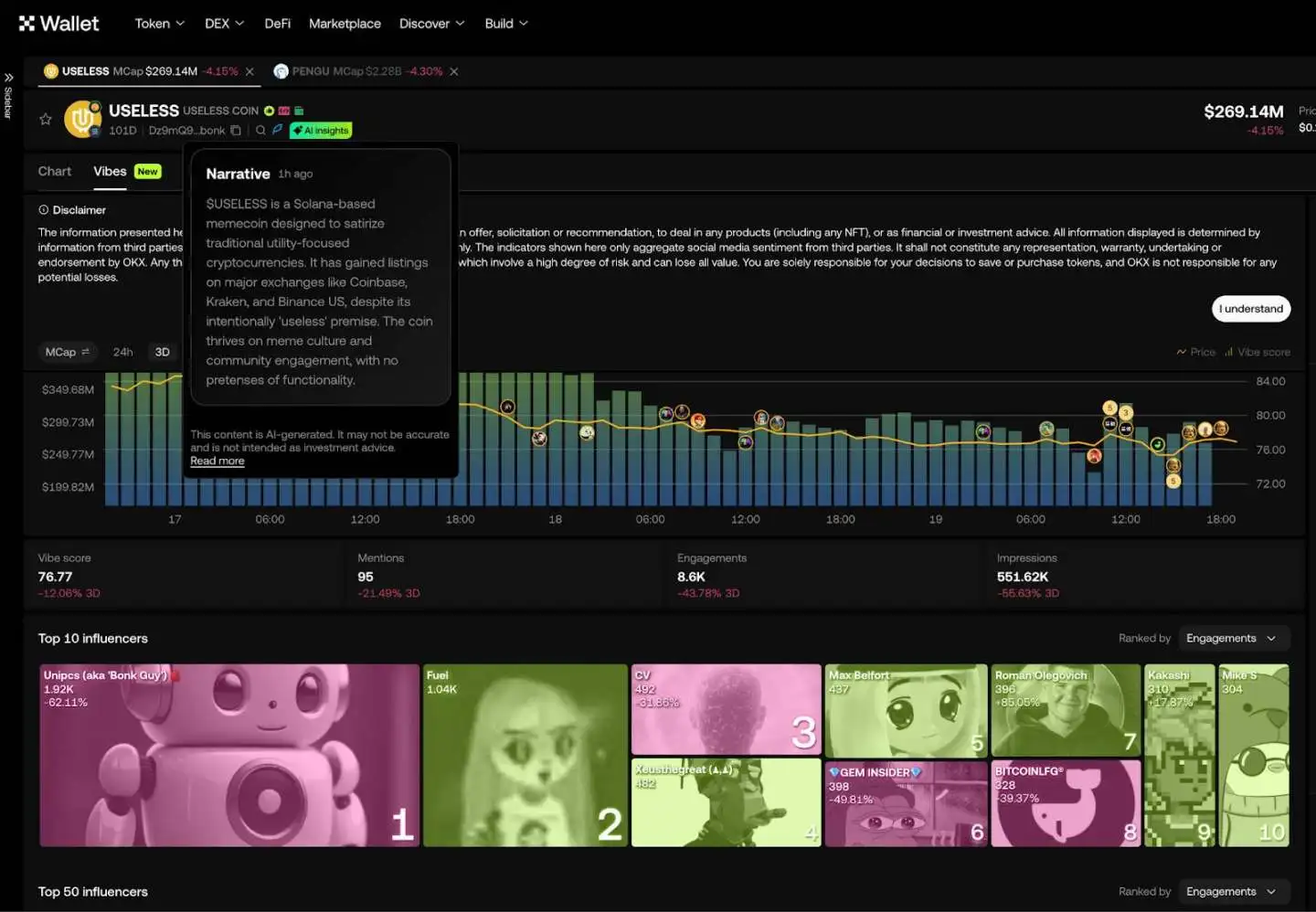

最后是创新的数据呈现模式。OKX DEX首创了将链下Vibes分析与行情数据并列展示的方式,聚合KOL喊单时间点、头部关联KOL、叙事摘要(Narrative Summary)及综合评分,大幅缩短用户的链下信息检索时间,成为广受用户欢迎的AI功能。

这些多维信号共同构成了Meme币交易的"隐藏Alpha",它们不仅补充了传统K线所缺失的语境和动机,还在高速变化的市场中为交易者提供更及时、更全面的决策依据。

AI交易革命:从看懂数据到自动赚钱,中间只差一个Agent?

随着数据获取的速度和维度不断提升,链上交易竞争的核心已转向如何将多维复杂数据转化为可执行的交易信号。红杉资本曾预言:"下一轮 AI,卖的不是工具,而是收益。"这一趋势在加密交易领域正逐步成为现实。

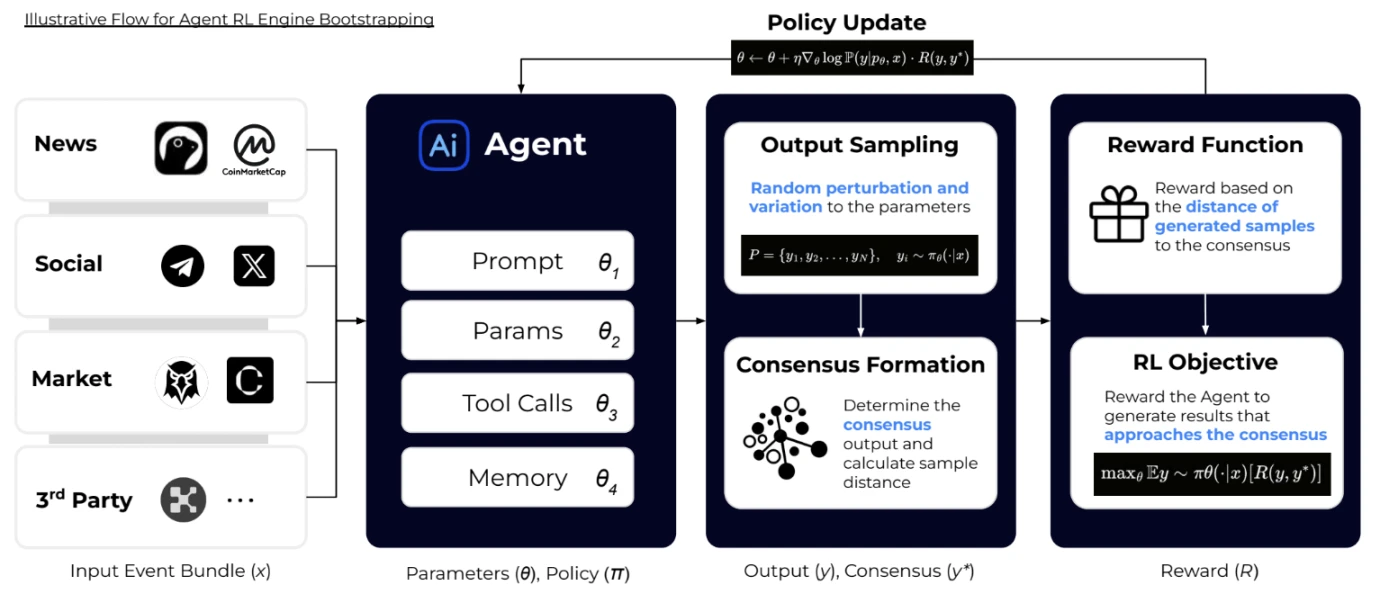

,AI驱动的交易工具正朝着更自动化、更高效的方向演进。例如,Truenorth通过强化学习优化决策执行率,帮助用户构建直接面向下单的可执行信息流;

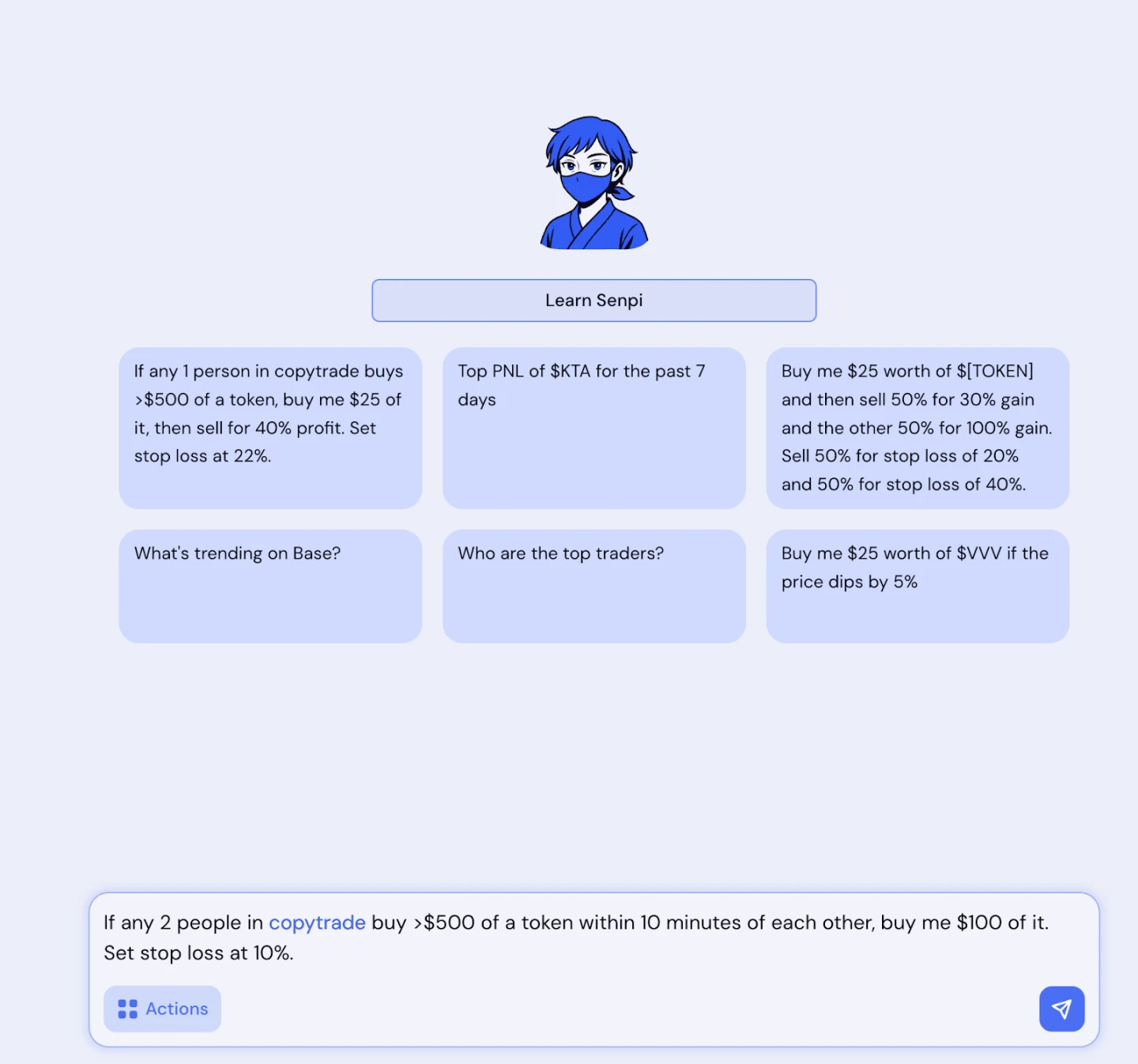

Senpi平台则允许用户设置带止盈止损的自动跟单条件,实现24小时不间断监控和交易执行。

然而,AI在交易领域的应用仍面临三大挑战。首先,LLM在处理异构且噪音较多的链上数据时容易出现"幻觉",例如错误识别合约地址或信号。其次,交易信号的时效性极短,任何执行延迟都可能大幅降低甚至逆转收益。此外,在极端市场波动下,若风险控制不足,AI驱动的交易可能因连续失败或高滑点而迅速耗尽本金。

要突破这些挑战,关键在于构建"多模态LLM+执行引擎+风险控制"的收益转化闭环。通过强化学习、仿真回测等技术,AI系统需要在速度与准确性之间找到平衡,从而将数据洞察转化为可持续的超额收益。

正如红杉所预言,AI产品的价值正从辅助工具转向直接收益交付。下一代数据平台竞争的不再是数据覆盖广度,而是信号的可执行性——真正完成从"看到"到"赚到"的最后一公里。

数据平台生死线:向上突围还是向下扎根?中间层正在消失!

随着AI技术能够直接生成可执行信号甚至辅助交易下单,单纯依赖数据聚合的"轻中间层应用"正面临严峻的生存挑战。无论是将链上数据拼合成看板工具,还是在聚合数据之上叠加执行逻辑的交易机器人,本质上都缺乏可持续的护城河。过去,这类工具或许凭借便捷性或用户使用习惯(例如用户习惯在Dexscreener查看代币CTO情况)尚能立足;但如今,当相同数据在多处可得、执行引擎日益商品化、AI能直接基于同一数据生成决策信号并触发执行时,它们的竞争力正在被迅速稀释。

未来,高效的上链执行引擎会不断成熟,进一步降低交易门槛在这种趋势下,数据提供商必须做出选择:要么向下深耕,构建更快的数据获取与处理基础设施;要么向上延伸,直接掌控用户场景与消费流量。夹在中间、仅做数据聚合与轻量封装的模式,生存空间将持续被挤压。

向下发展意味着构建基础设施护城河。Hubble AI在做交易产品的过程中,意识到单纯依赖Telegram Bot无法形成长期优势,于是转向上游数据处理,致力于打造"Crypto Databricks"。在将Solana数据处理速度做到极致后,Hubble AI正从数据处理走向数研一体化平台,在价值链上游占据位置,为美国"金融上链"叙事和链上AI Agent应用的数据需求提供底层支撑。

向上发展则意味着延展至应用场景,锁定终端用户。Space and Time起初定位于亚秒级SQL索引与预言机推送,但也开始探索C端消费场景,推出以太坊上的Dream.Space——一种"vibe coding"产品。用户可以用自然语言编写智能合约或生成数据分析Dashboard。这一转型不仅提高了自身数据服务的调用频率,也借助终端体验与用户形成直接粘性。

由此可见,夹在中间、仅靠出售数据接口的角色正在失去生存空间。未来的B2B2C数据赛道,将由两类玩家主导:一类是掌控底层管道、成为"链上水电煤"的基础设施型公司;另一类是贴近用户决策场景、把数据转化为应用体验的平台。

未来2-3年,加密数据赛道将围绕两大核心方向展开:上游基础设施和下游执行平台,同时长尾资产的数据闭环和商业模式重构也将成为关键机会。

上游基础设施需要构建具备Web2级别处理能力的统一框架,能够应对多链异构和实时增量处理的需求。这类项目应致力于提供跨链统一解析、超低延迟索引和流式数据处理能力,目标是成为Web3领域的Databricks或AWS。随着用户向链上迁移,交易量级将呈指数级增长,这类B2B2C模式具备显著的复利价值。

下游执行平台的核心是将多维数据与AI能力结合,形成可直接变现的交易信号。这类产品需要整合链上链下数据、地址画像、情绪指标和实时舆情,并通过AI Agent实现自动决策与无缝执行。其商业模式将从传统的数据访问费转向基于超额收益的分成,真正实现从"信号洞察"到"收益交付"的闭环。

长尾资产(如Meme币)的数据处理将成为加密原生创业的蓝海。这类资产具有高度非标和碎片化特征,涉及社区叙事、跨链流动性、链下社交信号等多维信息,传统数据架构难以有效处理。通过结合地址标签分析、实时情绪追踪和高频执行能力,创业者可以构建独特的竞争壁垒。

最后,整个行业的护城河正在重构。从过去的数据访问权限竞争,转向以可执行信号和底层数据能力为核心的商业进化。成功的关键在于能否将数据转化为实际收益,而不仅是提供分析工具。