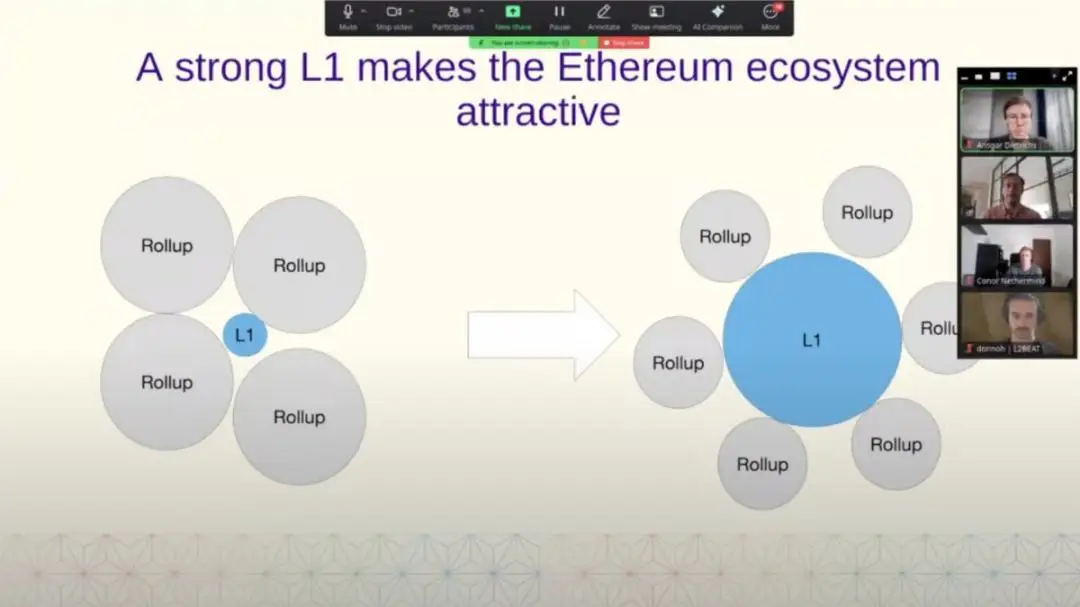

以太坊始终致力于成为可信中立的全球基础设施,同时推动上层应用持续创新。早期提出的“以 Rollup 为核心的路线图”设想底层网络逐步简化并固化,将多数链上活动迁移至 Layer 2。然而,最新发展表明,以太坊 L1 不能仅作为最小化的共识和数据可用性层,它必须有能力承载更高流量,因为这是所有 L2 运行的根基。这意味着 L1 需要更快的出块速度、更低的数据成本、更强的证明机制和更优的跨链互操作性。

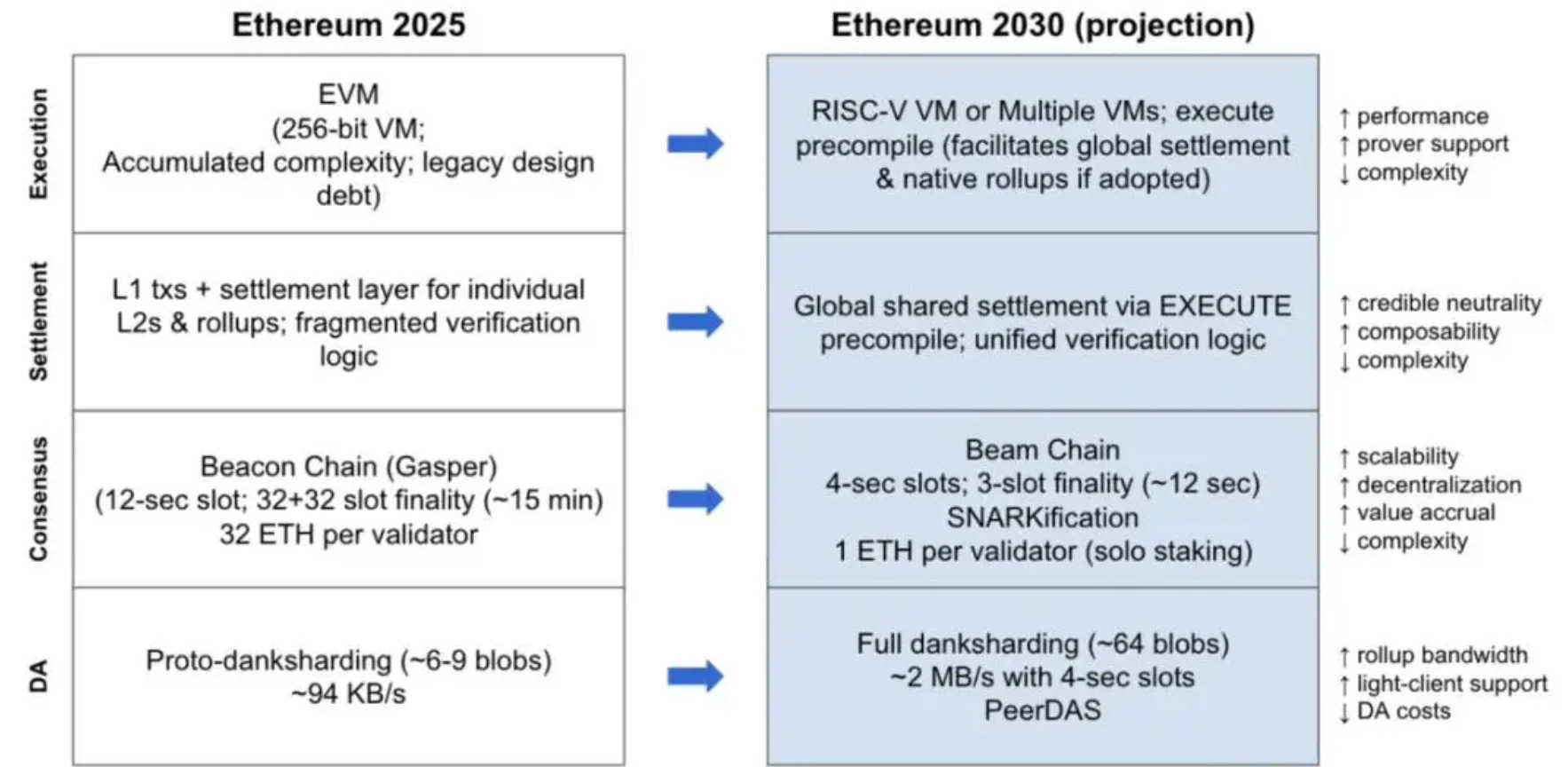

即将到来的 Beam Chain 共识重构将大幅提升最终确认速度、降低验证者门槛,在提高原始吞吐量的同时强化网络的中立性。同时,已有提案计划将部分操作从原有的以太坊虚拟机(EVM)迁移至 RISC-V 架构 的原生虚拟机,在保持向后兼容的前提下显著提升零知识证明 的生成效率。

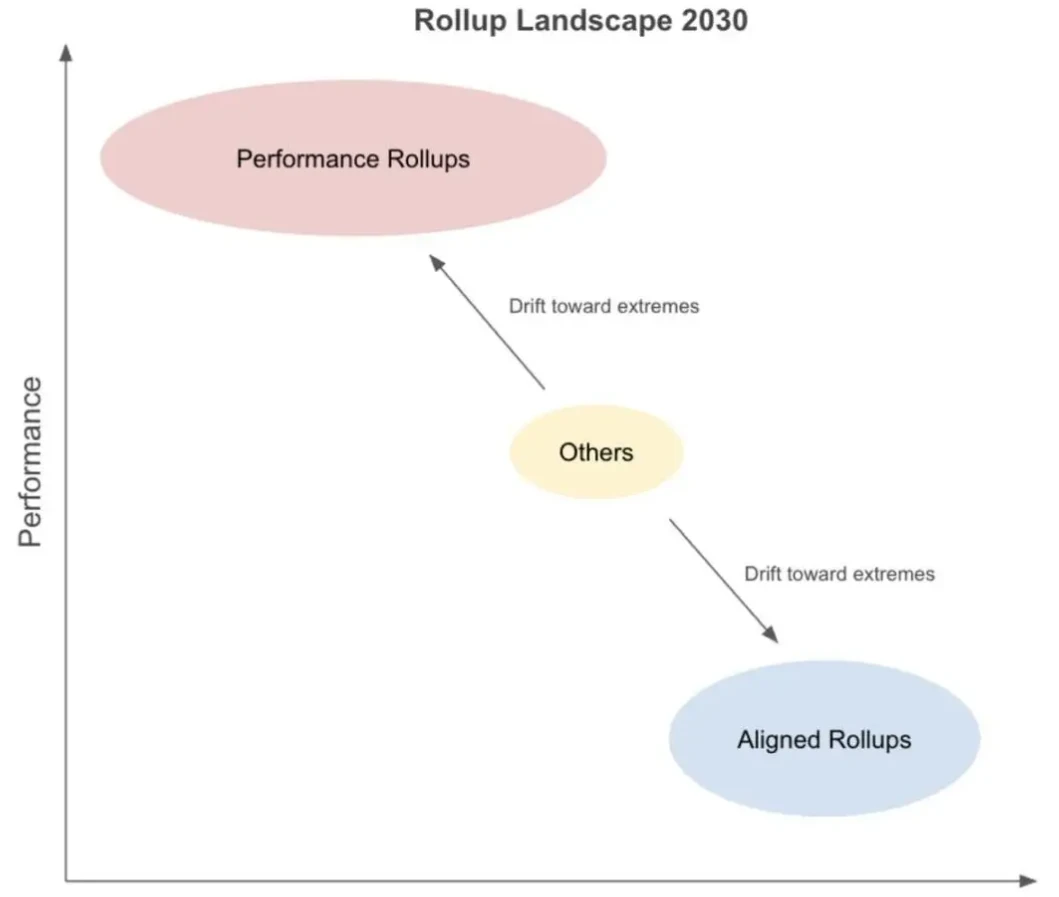

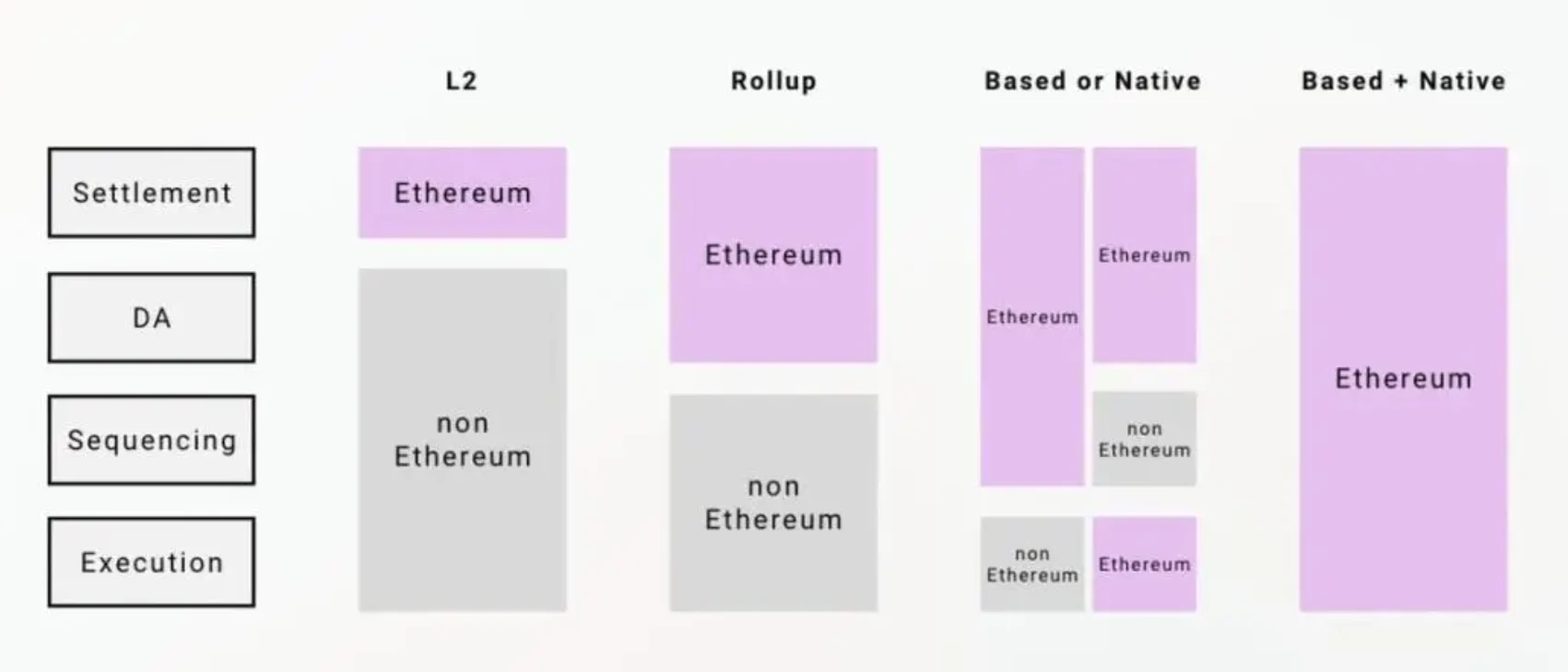

这些升级将重新定义 L2 的发展路径。预计到 2030 年以太坊的 Rollup 生态将整合为两大方向:

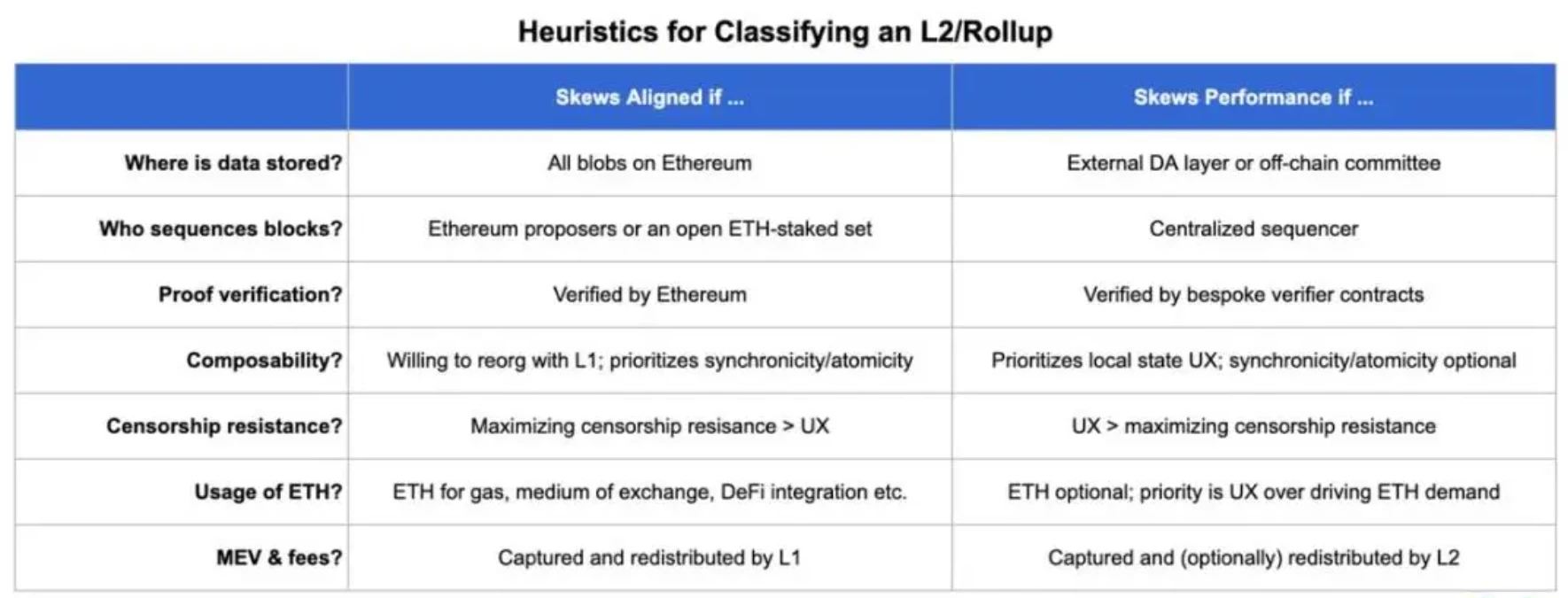

- 对齐型 Rollup(Aligned Rollups):优先实现与以太坊 的深度整合,例如共享排序机制和原生验证,在最小化信任假设的基础上充分利用 L1 的流动性和安全性。这类 Rollup 与 L1 形成互利关系,直接继承以太坊 的可组合性安全保障。

- 性能型 Rollup(Performance Rollups):优先追求高吞吐量与优质实时用户体验,可能借助替代数据可用性方案授权参与者(如中心化排序器)实现性能突破,但仍将以以太坊作为最终结算层,以维持公信力。

在设计 Rollup 时,项目需在三大维度做出权衡:如何获取并利用流动性;安全机制是直接继承自以太坊还是依赖 Rollup 自身;以及是否必须兼容 EVM,或可引入 SVM、Rust 等更高效的执行环境。

L1大瘦身,性能型和对齐型Rollup咋玩?

解密以太坊L1新定位:从全能选手转型为专业级数据管家

以太坊正逐步简化并固化其底层网络,将多数活动迁移至 Layer2,但发展表明,仅作为最小化的共识与数据可用性层是不够。L1 必须提升处理流量与活动的能力,因为这是 L2 最终依赖的根基。这意味着需要更快的区块生成速度、更低廉的数据成本、更的证明机制,以及更优的互操作性。L1 的活跃度提升将直接带动 L2 的活跃度增长,形成水涨船高的效应。

Beam Chain重构三大杀招:4秒区块时隙+SNARK化共识+1ETH质押革命

即将到来的 Beam Chain 共识机制重构,旨在实现更快的最终确认速度与更低的验证者门槛。其核心特性包括:

- 更短时隙,更快最终性:目标是将约15分钟的最终性缩短至3时隙最终性(约12秒),最终实现单时隙最终性(约4秒)。这将大幅改善基于 L1 的 Rollup 和原生 Rollup 的用户体验,交易纳入区块的时间缩短至约4秒,使相关 Rollup 的区块速度提升3倍。

- 通过 SNARK 化降低共识开销:计划将状态转换函数“SNARK 化”,使每个 L1 区块附带简洁的 zk SNARK 证明。验证者无需处理每笔交易即可验证区块,大幅降低共识的计算成本和验证者的硬件要求。

- 降低质押门槛以增强去中心化:计划将验证者的最低质押额从32 ETH 降至1 ETH,结合证明者-提议者分离(APS)和 SNARK 化,支持更多独立质押者,增强去中心化与可信中立性。

RISC-V虚拟机迁徙计划:让零知识证明效率狂飙50-100倍

到2030年,以太坊的执行环境可能会被更现代、高效的虚拟机替代或增强。已有提案考虑将活动从以太坊虚拟机(EVM)迁移至 RISC-V 原生虚拟机。RISC-V 是一种精简的模块化指令集,有望在交易执行和证明生成效率上实现重大突破(提升50-100倍)。其32/64位指令可直接适配现代 CPU,且在零知识证明中效率更高。

计划采用双虚拟机模式:保留 EVM 以确保向后兼容,同时引入新的 RISC-V 虚拟机处理新合约。此举旨在大幅简化并提速执行层,同时助力 L1 的扩展性与 Rollup 支持能力。EVM 的设计并未考虑零知识证明,因此 zk-EVM 证明器会产生大量额外开销,而 RISC-V 虚拟机采用更简洁的寄存器逻辑,可直接建模并生成证明,所需约束大幅减少。

此外,这还将突破 Solidity/Vyper 的小众圈子,大幅拓展以太坊的开发者生态,吸引更多 Rust、C/C++、Go 等主流开发社区的参与。

Rollup江湖两极分化:性能派和对齐派谁才是未来?

在 Rollup 技术发展过程中,市场正逐渐分化为两大阵营:追求极致性能的性能型 Rollup 和注重与以太坊深度整合的对齐型 Rollup。这种两极分化的趋势正在塑造整个行业的竞争格局。

揭秘两极化生存法则:要么极致安全要么极致丝滑

性能型 Rollup 优先考虑吞吐量和用户体验,通过采用中心化排序器、替代数据可用性网络或特定应用优化来实现远超常规 L2 的高性能。这类方案能够提供高带宽、低延迟的交易体验,但与以太坊 L1 的耦合度较低。

对齐型 Rollup 则优先实现与以太坊的深度整合,充分利用 L1 的安全性、数据和共识机制。它们通过共享排序、原生验证等方式,在最小化信任假设的前提下获取 L1 的流动性和可组合性。这类方案虽然受 L1 设计限制会牺牲部分性能,但能够提供以太坊级别的安全保障。

中间派死亡陷阱:半吊子方案将被市场无情淘汰

处于中间地带、试图平衡性能和安全性的 Rollup 面临严峻挑战。网络效应会推动市场向更少、更大的枢纽聚集,最终形成少数赢家主导的格局。一个在以太坊对齐性或性能上仅做到半吊子的 Rollup,最终可能既得不到前者的安全性,也无法拥有后者的可用性。

随着 Rollup 技术成熟,经济活动会根据"所需安全性"与"获取安全性的成本"之间的权衡形成分层。那些"速度尚可但非最快、安全性还行但非最优"的通用链,吸引力会逐渐下降。特别是当跨链互操作性能让资产在不同场景间自由流动时,这种中间地带的生存空间将更加有限。

生态位划分大预言:机构DeFi锁定对齐派,Meme币狂欢归性能派

市场最终将形成清晰的生态位划分:那些无法承受结算或治理风险的场景,如机构级 DeFi、大型链上金库、高价值抵押品市场等,将会集中在继承以太坊完整安全保障与中立性的对齐型 Rollup 上。

而面向大众的应用场景,如 Meme 币交易、社交、游戏、零售支付等,则会聚集在用户体验最佳且成本最低的性能型 Rollup 上。这类链通常采用定制化的吞吐量提升方案或中心化排序机制来优化性能。

到2030年,预计许多"中庸"的 L2 要么转向上述某类模式,要么面临被淘汰的风险。用户和开发者会根据具体需求选择高安全性、与以太坊对齐的环境,或者高可扩展性、为应用定制的网络。这种分化将使以太坊生态能够同时支撑顶级安全性和顶级吞吐量的应用场景。

以太坊技术全家桶升级:从执行到数据可用性的大跃进

以太坊正通过一系列技术升级,全面提升其执行、结算、共识和数据可用性能力,以更好地支持 Rollup 生态发展。

执行层升级:向更高效的虚拟机架构

以太坊计划将现有的以太坊虚拟机(EVM)逐步迁移至基于 RISC-V 的架构。RISC-V 是一种精简且模块化的指令集,能够显著提升交易执行和证明生成的效率,预计性能提升可达 50-100 倍。这一改进对零知识证明尤其友好,能够大幅降低状态转换证明的生成成本。为了保持向后兼容性,以太坊将采用双虚拟机模式,即保留 EVM 的同时引入 RISC-V 虚拟机,以支持新的智能合约。这一升级不仅将提升 L1 的扩展性,还将吸引更多来自 Rust、C/C++ 等主流开发社区的开发者。

结算层革新:EXECUTE 预编译与原生 Rollup

以太坊计划通过引入 EXECUTE 预编译功能,将结算方式从分散的、定制化的 L2 验证合约转向统一的、协议层集成的验证机制。EXECUTE 允许以太坊验证者直接重新执行并验证任意 Rollup 的状态转换,从而大幅简化开发流程,降低基础设施复杂度。结合实时证明技术,这一机制能够实现近乎即时的最终性,提升跨 Rollup 的可组合性和交互效率。所有原生 Rollup 将共享同一结算函数,推动标准化和互操作性的进一步发展。

共识层重构:Beam Chain 与更快、更去中心化的未来

Beam Chain 是以太坊共识层的重大升级,旨在通过抗量子加密技术和更高效的共识机制,提升网络的扩展性和去中心化程度。其核心特性包括:

- 更快的最终确认速度:通过缩短区块时隙至 4 秒并逐步实现单时隙最终性(SSF),交易确认时间将从的 15 分钟压缩到秒级,显著改善用户体验。

- SNARK 化共识:通过为每个 L1 区块附加零知识证明,降低验证者的计算负担和硬件要求,同时为可编程执行分片奠定基础。

- 更低的质押门槛:将验证者最低质押额从 32 ETH 降至 1 ETH,结合证明者-提议者分离(APS)机制,增强去中心化和抗审查能力。

数据可用性层的三级跳升级

数据可用性(DA)层是以太坊扩展的关键支撑。的 Proto-danksharding 已将 blob 数据容量提升至约 8.15 GB/天,但仍不足以满足高性能 Rollup 的需求。未来升级路径包括:

1. Danksharding:目标将每区块 blob 数量提升至 64 个,实现约 2 MB/s 的数据吞吐量。

2. PeerDAS 与数据可用性采样(DAS):通过节点抽样验证技术,进一步提升每区块 blob 处理能力,最终目标是在 12 秒时隙内处理 16 MB 数据。

3. 链下扩展与压缩技术:结合聚合签名、状态根压缩等技术,以太坊的 DA 层有望支持数万 TPS,同时为不同安全需求的 Rollup 提供灵活的数据存储选项。

这一系列技术升级将共同推动以太坊成为更高效、更灵活的基础设施,充分支持性能型和对齐型 Rollup 的差异化发展。

双轨制经济模型:ETH如何通吃DeFi手续费与Rollup MEV

以太坊通过双轨制 Rollup 架构,构建了一个全面捕获价值的经济模型。对齐型 Rollup 深度整合以太坊基础设施,其交易排序和状态验证直接由 L1 验证者完成。这种设计使得 Rollup 产生的最大可提取价值(MEV)自然流向以太坊验证者,同时通过 MEV 销毁机制增强 ETH 的稀缺性。更重要的是,原生 Rollup 调用 EXECUTE 预编译功能进行验证时需要消耗 gas,为 ETH 创造了新的价值流入渠道。如果未来大多数 DeFi 和机构金融应用都运行在少数对齐型 Rollup 上,ETH 将能够捕获整个经济体的交易费用。

性能型 Rollup 虽然与以太坊的耦合度较低,但仍以 ETH 作为主要 gas 代币、交易媒介和 DeFi 计价单位。这些 Rollup 通过新型应用场景催生对 ETH 的新需求,特别是在高吞吐量环境中。值得注意的是,随着以太坊数据可用性层的持续升级,性能型 Rollup 最终也可能回归以太坊 DA 层,而非依赖外部解决方案,这将进一步强化 ETH 的价值捕获能力。

例外情况警示录:企业级Rollup为何能靠品牌信任存活

在 Rollup 两极分化的趋势中,存在一个重要的例外情况:与知名企业深度绑定的 Rollup。例如 Coinbase 的 Base 和 Robinhood 的 Robinhood Chain,这些 Rollup 能够依靠企业品牌信任在市场中存活。对于新用户和非技术用户而言,他们对这些知名企业的信任甚至超过对无信任系统的信任。

在这种情况下,关联企业的信誉和问责机制成为主要的安全保障。用户愿意像在 Web2 环境中那样"信任品牌",这使得企业级 Rollup 可以在弱化以太坊对齐性的同时保持竞争力。这种采用模式很大程度上依赖于 B2B 信任关系,例如摩根大通可能更倾向于使用 Robinhood Chain,而不是选择以太坊及其对齐型 Rollup 提供的更强技术保障。

终极生态预言:数百个L2将整合成性能与安全双寡头格局

到2030年,以太坊 Rollup 生态将经历显著的整合过程。的数百个 L2 解决方案将向两个极端聚集,最终形成性能与安全的双寡头格局。网络效应将推动市场向更少、更大的枢纽聚集,就像在 CEX 领域看到的那样。

生态系统将围绕两条清晰的价值主张进行整合:一端是极致安全的对齐型 Rollup,专注于服务机构 DeFi、大型链上金库和高价值抵押品市场;另一端是极致性能的 Rollup,专注于 Meme 币交易、社交、游戏和零售支付等大众应用场景。那些试图在安全性和性能之间取得平衡的"中庸"方案将面临被淘汰的风险,因为它们既无法提供顶级的安全性,也无法提供最佳的可用性。

运营成功的 Rollup 需要投入大量资源,从流动性吸引到基础设施维护。的网络将吸纳弱小网络的社区,最终形成由少数具有清晰价值主张的核心枢纽主导的生态系统。这种整合趋势已经初现端倪,长远来看,这种双轨并行的架构将使以太坊能够同时支撑顶级安全性和顶级吞吐量的应用场景。