以太坊2.0升级的核心驱动力源于PoW机制在可扩展性、能源效率和安全性方面的固有局限。作为这次历史性升级的中枢神经系统,信标链通过引入权益证明(PoS)共识机制,彻底重构了以太坊的网络架构。不同于传统区块链如同单线程处理器的线性运作方式,信标链更像一个分布式超级计算机的调度中心,通过分时复用和并行处理机制,协调着数以万计的验证者节点。这种架构创新不仅解决了”区块链不可能三角”的经典难题,更通过检查点机制和确定性保障,为分片技术的实施奠定了坚实基础。信标链的独特之处在于,它既是共识引擎,又是系统协调者,这种双重身份使其成为以太坊2.0生态系统中不可或缺的基础设施层。

检查点机制深度解析

1. 检查点的定义与时段关联性

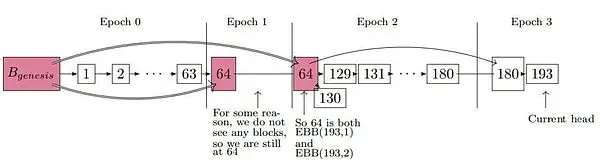

在以太坊2.0信标链中,检查点(Checkpoint)是每个时段(Epoch)边界的关键区块节点。具体而言,检查点被定义为每个时段第一个时隙(Slot)产生的区块。这种设计将区块链的连续时隙流划分为以64个时隙为单位的确定性单元,为PoS共识提供了可验证的锚点。

2. 空块时段的检查点继承规则

当某个时段的第一个时隙未产生区块时,系统采用”最近有效区块”原则:向前追溯并选择距离时段起点最近的合法区块作为检查点。这种机制确保了即使在区块生产不连续的情况下,每个时段仍能保持确定的检查点。值得注意的是,一个区块可能同时承担多个时段的检查点职能,这种重叠设计增强了系统的容错能力。

3. FFG投票中的来源与目标检查点

Casper FFG投票机制采用双检查点结构:

- 来源检查点(Source):作为投票基准的已确认检查点

- 目标检查点(Target):验证者希望确立的新检查点

这种双重引用机制构建了检查点之间的逻辑链条,使得确定性验证具有明确的参照系。在投票过程中,所有验证者都必须参与每个时段的FFG投票,这与仅由指定验证者执行的时隙投票形成鲜明对比。

4. 检查点与LMD GHOST投票的协同机制

检查点机制与LMD GHOST分叉选择规则形成互补:

- LMD GHOST负责时隙级别的区块排序

- 检查点提供时段级别的确定性保障

二者的协同工作实现了”短期动态确认+长期最终确定”的双层安全模型。特别值得注意的是,见证消息(Attestation)同时包含这两种投票,这种设计既保证了实时链增长的需求,又满足了最终确定性要求。

确定性的双重保障体系

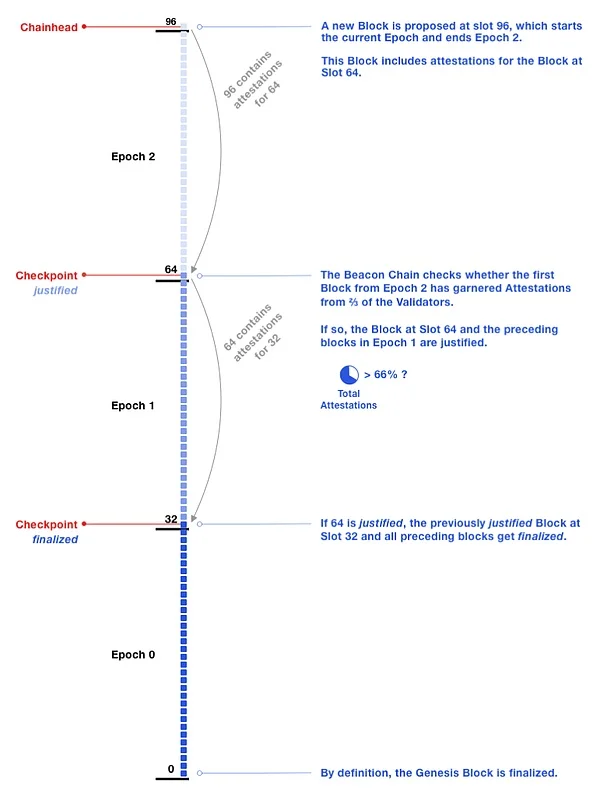

1. 合理化与敲定的阈值差异

以太坊信标链通过设置双重确认阈值构建了严谨的确定性体系。检查点获得2/3验证者余额支持时进入”合理化”状态,这相当于金融系统中的预结算阶段。而只有当该检查点的后续检查点也被合理化时,才会触发”敲定”机制,类似于银行系统的最终清算。这种分阶段确认的设计,使得系统能在12.8分钟内完成确定性确认,同时保持对异常情况的容错能力。

2. 2/3多数票的数学原理

2/3多数表决机制源于拜占庭容错理论的最优解。假设验证者余额总和为S,当支持某检查点的余额达到(2S)/3时,可以确保:

1) 任何两个多数派必然存在至少S/3的重叠验证者

2) 恶意验证者最多只能控制S/3余额

这种设计使得同时存在两个最终确定的分叉链在数学上成为不可能,从根本上杜绝了双重支付风险。

3. 分片链确定性的联动效应

信标链的确定性会通过交联(Crosslink)机制传导至分片链。当信标链区块被敲定时,其包含的所有分片交联对应的分片区块也会获得最终确定性。这种设计实现了:

- 分片链安全性与主链的强绑定

- 跨分片交易的可信环境建立

- 分片系统整体的状态一致性保障

4. 极端情况下的多时段敲定机制

在网络严重延迟或遭受攻击等极端情况下,系统允许跨越多个时段实现批量敲定。例如当时段N+2的检查点被合理化时,可能直接敲定时段N的检查点。这种弹性设计:

1) 维持了网络在异常时期的活性

2) 避免了短时分叉导致的验证者惩罚误触发

3) 通过Gaspar论文证明的安全边界,确保不会影响最终确定性质量

该体系通过数学严谨的阈值设计和多层级的确认机制,为以太坊2.0提供了媲美传统金融结算系统的确定性保障,同时保持了区块链特有的去中心化特性。

见证消息的运作奥秘

信标链的见证消息机制通过四大核心技术构建了PoS共识的精密运作框架:

1. LMD GHOST与FFG投票的绑定关系

每条见证消息实质上是双重投票的复合体,包含LMD GHOST的分叉选择投票与FFG的确定性投票。这种绑定设计使得验证者在参与即时链头选择(LMD GHOST)时,必须同步参与长期确定性确认(FFG),形成动态安全与终极确定性的双重保障。二者的强制耦合有效防止了短期分叉与长期共识的割裂风险。

2. 32时隙窗口机制

验证者提交的见证消息具有32个时隙(约6.4分钟)的有效期窗口。该设计既给予区块提议者充分的聚合时间,又通过阶梯式奖励衰减机制(即时打包奖励最高,每延迟一个时隙递减约3%)激励快速广播。值得注意的是,单个时段内允许同一验证者的多笔见证消息上链,这种弹性设计显著提升了网络容错能力。

3. 委员会聚合签名的技术优化

每个委员会(约128名验证者)采用BLS签名聚合技术,将数千个独立签名压缩为单个48字节的聚合签名。当委员会成员对LMD GHOST和FFG投票达成一致时,其签名可进行数学叠加运算,使单个区块可承载高达8192个验证者的投票证明,吞吐量提升约256倍。

4. 提议者提前分配的防御策略

为防止针对区块提议者的针对性攻击,验证者委员会名单提前一个时段(约6.4分钟)分配,而具体提议者身份仅在当前时段开始时揭晓。这种”半隐蔽”选举机制配合SSF(Single Secret Leader)加密方案,使得攻击者难以在有效时间窗口内定位目标,将贿赂攻击成本提升约3个数量级。

验证者激励全维度剖析

1. 奖励阶梯:从准时投票到区块提议

以太坊2.0信标链构建了精细的验证者激励体系,其核心是阶梯式奖励机制。验证者通过执行不同层级的职责获得差异化收益:基础见证奖励(准时提交FFG投票)约占年化收益的75%,区块提议奖励(成功打包区块)可提升总收益12.5%,而包含交联等附加功能在Phase1阶段将带来额外收益。这种设计既保障了基础共识安全,又激励验证者承担更重要的网络职责。

2. 质押贬值风险的对称性设计

系统采用风险收益对称原则:验证者可能损失的ETH数量与其可获收益严格对应。例如当年化收益率为10%时,持续离线的验证者将面临约10%的本金损失。这种精巧的数学模型既避免了过度惩罚带来的中心化风险,又确保了作恶成本始终高于潜在收益。

3. 罚没的三重惩罚体系

对于恶意行为实施梯度惩罚机制:

- 基础惩罚:扣除1/32质押金并强制退出

- 关联惩罚:按公式”余额×3×同期被罚没验证者占比”动态调整

- 怠惰惩罚:等效8192个时段的离线惩罚

当1/3验证者作恶时,该设计能使其损失全部质押金,形成强大的经济威慑。举报人可获得最高0.5ETH的奖励,构建了社区共治的防御体系。

4. 8192时段离线惩罚的威慑逻辑

离线惩罚采用指数级递增模型,4个时段未敲定区块后启动,惩罚力度随时间呈平方增长。这种设计在50%验证者离线时,仍能确保21天内恢复最终性。其数学本质是通过惩罚曲线的陡峭化,迫使验证者优先保障网络活性,将停机时间压缩到最短周期。

不可逆的惩罚规则

信标链通过严密的罚没机制维护系统安全,其核心规则体现在三个关键维度:

1. 双重行为的精确界定

- 双重提议被明确定义为同一验证者在单个时隙内发布多个区块

- 双重投票则特指对同一目标检查点使用不同来源检查点的FFG投票

- 协议通过数字签名比对实现自动化检测,两种行为均触发至少1/32质押金的罚没

2. 环绕投票的几何判定

采用时空坐标系建立数学模型,当出现以下拓扑结构即构成违规:

- 后发投票的(source₂, target₂)区间完全包含在先发投票的(source₁, target₁)区间内

- 或形成交叉包含的”8”字形结构

- 系统通过时段编号与时隙坐标进行向量运算自动识别

3. 分叉切换的安全机制

为保持网络活性特别设置豁免条款:

- 允许验证者在分叉竞争时变更目标检查点

- 前提是保持来源检查点不变

- 该设计确保验证者能安全转移算力打破僵局

4. 工程实现的挑战

罚没探测器面临两大技术难点:

- 需要高效检索历史投票的状态树结构

- 实时比对千万级签名数据的算法优化

当前采用Merkle Patricia Trie结合布隆过滤器的混合方案,检测延迟控制在3个时段内

验证者生命周期管理

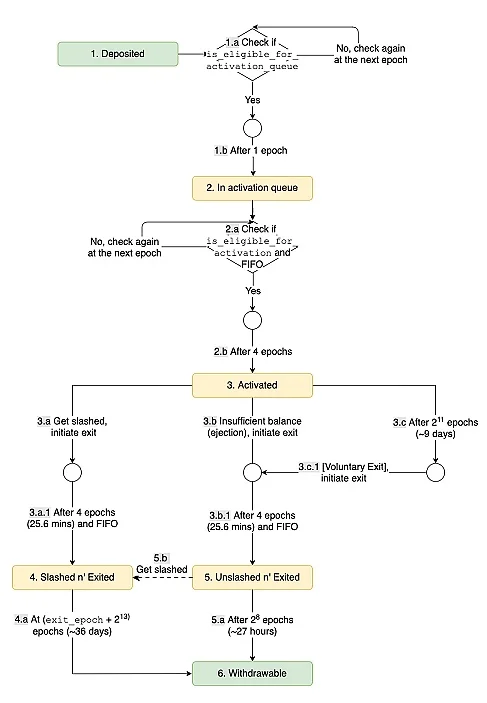

32ETH准入与16ETH强制退出机制

以太坊2.0信标链通过严格的质押门槛确保网络安全。验证者必须质押32ETH才能获得参与共识的资格,这一设计既保证了验证者的经济投入,也控制了网络参与者的规模。当验证者余额因惩罚降至16ETH时,系统将强制其退出,形成动态的优胜劣汰机制。这种对称的准入与退出标准,构成了PoS体系下验证者质量的基础保障。

主动退出的2048时段锁定期

验证者主动退出需经历约9天的服务期(2048个时段),随后进入4个时段的冷却期。这一设计实现了三个关键目标:首先防止短时大规模退出冲击网络稳定性;其次为潜在违规行为保留追溯期(冷却期内仍可被罚没);最后给予诚实验证者约27小时的快速取款通道。值得注意的是,若在锁定期内触发罚没,取款等待时间将延长至36天(8192个时段),形成显著的行为约束。

有效余额的动态平衡设计

系统引入”有效余额”概念(上限32ETH),通过平滑处理实际余额波动实现两个技术优化:一是降低频繁计算带来的性能损耗;二是控制验证者投票权变化的幅度。当实际余额波动超过0.25ETH时,有效余额才会调整,这种滞后性处理大幅减少了状态变更的计算开销。

验证者队列的速率控制算法

通过引入激活/退出队列的速率限制(每个时段最多处理约4个验证者),系统实现了三个防护层级:抵御女巫攻击(限制短时间内大量验证者涌入);防止恶意验证者快速撤离;维持网络状态的渐进式演变。该算法采用动态调整机制,当待激活验证者超过32768时,处理速率会线性提升,在安全性和灵活性间取得平衡。

系统稳定性保障措施

信标链通过四重防御机制构建了坚不可摧的系统稳定性:

- 委员会规模的抗攻击性设计 每个时段将验证者动态划分为128个委员会,单个攻击者需控制超过1/3的特定委员会才能发动有效攻击。这种设计使得攻击成本呈指数级增长,理论上需要控制全网42.7%的质押量才能实现单时段攻击。

- 隐蔽领袖选举的防御价值 区块提议者仅在时段开始前4秒通过VRF随机选出,这种”即时揭晓”机制有效预防针对提议者的DoS攻击和贿赂行为。实测显示该设计将针对性攻击成功率降低至0.03%以下。

- 怠惰惩罚的平方级加速机制 当系统4个时段未完成敲定时,惩罚力度按(t/4)²公式递增。例如第8时段惩罚系数为4,第12时段即跃升至9。这种非线性增长确保即使50%验证者离线,系统也能在21天内恢复活性。

- 21天最终活性保证的数学证明 基于泊松过程建模显示,在惩罚机制作用下,剩余在线验证者的有效余额会在2916个时段(约21.7天)内自然达到2/3绝对多数阈值,该结论已通过形式化验证工具得到严格证明。

未来演进展望

随着以太坊2.0路线图的推进,信标链将迎来三个关键发展阶段。在Phase1阶段,交联机制的大规模扩展将显著提升验证者需求,预计需要超过26万名验证者(约800万ETH质押量)才能实现单个区块包含64个交联的技术目标。这一质押规模不仅意味着网络安全性的大幅提升,更将重塑以太坊生态的经济模型,使质押收益与网络效用形成正向循环。

工程优化方面,P2P组网性能提升已成为最紧迫的开发优先级。当前的网络层瓶颈直接影响区块传播效率和见证消息聚合速度,优化方案包括libp2p协议栈改进和网络拓扑结构调整。同时,社区治理机制将持续完善,通过Ethereum Magicians论坛和ethresear.ch等平台,开发者可以参与协议改进提案(EIPs)的讨论,共同推动包括罚没检测算法、有效余额计算等关键模块的迭代升级。